Le latin: la langue de l'Église (5/5)

Comment apprécier le latin dans la liturgie

D'abord, il est important de savoir qu'il n'est pas strictement nécessaire de comprendre le latin pour en profiter, aussi étrange que cela puisse paraître. Dans la liturgie, le latin élève la prière de l'Église à un niveau qui transcende notre prière personnelle, puisque le latin est une langue sacrée qui transcende notre langue maternelle. La prière collective de l'Église a une autre valeur que la prière des individus qui la composent. En assistant à des offices en langue latine, on prend conscience du caractère extra-temporel de la prière de l'Église faite en communion avec tous les saints de tous les temps.

Mais comment profiter d'une prière dont on ne comprend rien ? D'abord, la prière est quelque chose de plus que les paroles qui la composent. Si on ne comprend pas cela, on ne comprend rien à la prière. La définition de la prière, selon le thomiste Jean Daujat, est la suivante : « un regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu ». On peut prier sans parler, de même qu'on peut parler sans prier. Un danger de la prière en langue vernaculaire est de parler sans prier, de se borner aux simples paroles sans élever notre âme vers Dieu.

|

| Mon missel latin-français |

Le chant grégorien

L'une des richesses incomparables de l'Église est le chant grégorien. Le chant grégorien n'est rien d'autre que les textes de la messe ou du bréviaire chantés. C'est la façon la plus parfaite de prier la liturgie: bis orat qui bene cantat, qui chante bien prie deux fois (Augustin).

|

| Le livre de chant de mon grand-père (je l'utilise encore à la messe) |

Si votre paroisse n'emploie pas le chant grégorien, demandez au curé que l'on apprenne aux fidèles à chanter une partie de l'ordinaire de la messe en latin, par exemple le Kyrie ou le Sanctus. Il existe un petit recueil de chants essentiels publié par le Saint Siège qui s'appelle Jubilate Deo et qu'on peut télécharger ici pour l'imprimer en livret. Ces chants ont été choisis spécialement pour leur facilité afin d'aider les paroisses à intégrer le chant grégorien dans liturgie.

Les Saintes Écritures et les Pères

La version officielle des Saintes Écritures est la Vulgate, écrite en latin. Tout catholique aura avantage à lire la Bible dans la version officielle de l'Église. Il existe en fait deux versions de la Vulgate qui ont une valeur officielle.

La version plus ancienne est celle de Saint Jérôme, que l'on possède dans la version définitive promulguée par le pape Clément VIII en 1598, appelée communément la Vulgate clémentine. Il s'agit de la seule version de la Bible qui a été déclarée par l'Église comme étant « absolument exempte de toute erreur en ce qui concerne la foi et les mœurs » (Pie XII, Divino Afflante Spiritu, par. 26).

L'autre version officielle de la Bible est la Néo-Vulgate. C'est une traduction nouvelle faite à la suite du concile Vatican II sur des éditions critiques des manuscrits originaux. C'est la version qui est employée dans la plupart des textes liturgiques réformés et qui sert de point de référence aux nouvelles traductions en langue vernaculaire.

Les Pères de l'Église ont écrit en grec et en latin. Pour des raisons évidentes, l'influence des Pères latins a été plus marquée dans l'église latine, en particulier Saint Augustin et Saint Jérôme. De nombreux autres docteurs et saints ont écrit en latin, dont l'incontournable Saint Thomas d'Aquin. Si on souhaite comprendre l'enseignement de ces saints, il est fort utile de connaître leur langue.

L'apprentissage du latin

Sachez d'abord que l'Église n'a jamais exigé que les fidèles apprennent le latin. Pour certaines personnes, c'est un objectif irréaliste compte tenu de leurs devoirs et de leurs capacités.

Toutefois, pour beaucoup d'entre nous, peut-être pour la majorité, apprendre le latin n'est pas hors de portée. Au contraire, c'est une langue qui s'apparente beaucoup à la nôtre et qui comporte un vocabulaire assez limité et facile à acquérir pour un francophone. À une époque où pratiquement tout le monde est bilingue, voire trilingue, est-il trop fantaisiste de présumer que l'on puisse apprendre aussi notre langue sacrée ?

Il faut d'abord savoir qu'il existe différentes formes de latin, selon l'époque de l'histoire de la langue. Le latin par excellence est le latin classique employé par les auteurs Cicéron et César. Une connaissance du latin classique suffit pour lire le latin de toutes les autres époques, y compris le latin ecclésiastique. On pourrait qualifier le latin ecclésiastique de version simplifiée du latin classique avec des influences médiévales et patristiques.

De même, pour la prononciation, il a existé au cours de l'histoire de nombreuses variations. La prononciation dite restituée est la norme dans les écoles et les universités, alors que l'Église emploie la prononciation italienne. Les deux prononciations sont assez semblables et on peut les apprendre l'une et l'autre sans difficulté.

De même, pour la prononciation, il a existé au cours de l'histoire de nombreuses variations. La prononciation dite restituée est la norme dans les écoles et les universités, alors que l'Église emploie la prononciation italienne. Les deux prononciations sont assez semblables et on peut les apprendre l'une et l'autre sans difficulté.

Voici donc des pistes pour mettre la main à la pâte :

- Suivre un cours de latin. C'est le moyen le plus efficace. Toutes les universités offrent des cours d'initiation au latin. Le cours de base se divise habituellement sur deux ou trois sessions. Cela demandera un investissement d'environ une dizaine d'heures par semaine pendant une année pour atteindre un niveau intermédiaire.

- Apprendre de façon autodidacte. Pour certaines personnes, il n'est pas possible de suivre un cours, mais on peut acquérir les bases avec un bon manuel si on est assez motivé. Attention, ce ne sont pas tous les manuels qui conviennent à l'apprentissage en solo. Il faut qu'il soit complet et qu'il comporte des exercices et un corrigé, ce qui exclut d'emblée la plupart des manuels scolaires.

Il existe une nouvelle ressources pour les personnes qui souhaitent apprendre le latin:Le Cercle latin de la Nouvelle-France propose des manuels, grammaires, dictionnaires et d'autre matériel didactique pour vous aider à apprendre le latin, en plus d'un forum pour obtenir de l'aide et échanger. On y trouve entre autres une méthode particulièrement intéressante pour les catholiques, conçue par un théologien très connu, l'abbé William Most, et traduite en français par un prêtre Québécois, le père Victor Coulombe. Elle s'appelle le Latin vivant par la méthode naturelle. C'est un très bon point de départ pour apprendre le latin.

MISE À JOUR (2016-06-16) : Mention du Cercle latin de la Nouvelle-France, changements concernant les manuels recommandés.

égliseprièresaintbible

Articles similaires

26 juillet 2015 : 17e dimanche du Temps Ordinaire

Cliquez ici pour lire les lectures de la liturgie

Du pain en abondance

La liturgie d'aujourd'hui regroupe plusieurs passages dévoilant les attentes de l'Ancien Testament afin de révéler Jésus comme étant le...

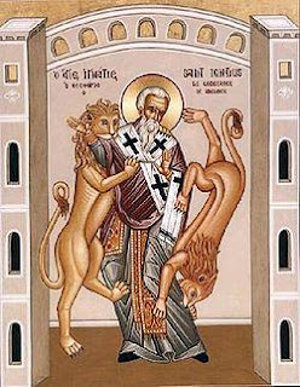

Les Pères de l'Église : Ignace d'Antioche

Ignace d’Antioche, aussi connu sous le nom de Théophore, a été le troisième évêque d’Antioche. Il est considéré comme père apostolique avec Clément de Rome et Polycarpe de Smyrne. Il...

Fête de Saint André Dung-Lac: 24 novembre

Le 24 novembre, l'Église catholique célèbre la mémoire de Saint André Dung-Lac et de ses compagnons, martyrs du Vietnam. Cette journée offre l'occasion de réfléchir sur le sacrifice ultime fait...

Fête de Saint Irénée de Lyon: 28 juin

Le 28 juin, l'Église catholique célèbre la fête de Saint Irénée de Lyon, un des premiers théologiens et Pères de l'Église. Connu pour sa lutte contre les hérésies et sa...

9 choses à savoir au sujet du nouveau document du Vatican sur les juifs, le salut et l'évangélisation

Le Saint-Siège vient de publier un nouveau document portant sur le peuple juif, le salut et l'évangélisation.

Voici 9 choses à savoir et à partager à son sujet …

1) Quel est...

Saint Pontien et Saint Hippolyte: 13 aout

Le 13 août, l'Église catholique célèbre la mémoire de deux grands martyrs du IIIe siècle, le pape Pontien et le prêtre Hippolyte. Leur histoire est une illustration éloquente de la...

Fête de Saint Fidèle de Sigmaringen: 24 avril

Saint Fidèle de Sigmaringen, né sous le nom de Mark Roy, est une figure emblématique de la foi catholique, célébré le 24 avril chaque année. Sa vie dédiée à la...

Les dogmes peuvent-ils se développer ?

Le verset d'ouverture du livre de la lettre aux hébreux nous dit : « Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis aux pères par les Prophètes...

16 règles de lecture de la Bible que tout le monde devrait savoir

Règle 1 : Les auteurs humains de la Bible n’étaient pas des sténographes divins

Tout ce qui est affirmé dans l'Écriture est affirmé par l'Esprit-Saint, mais Dieu a permis aux auteurs...

Un guide pour naviguer les grandes questions de la foi

Introduction : Une quête partagée - accueillir le doute et la questionSi vous lisez ces lignes, c'est peut-être que votre cœur et votre esprit sont habités par des questions profondes,...

« Ne soyez pas si dogmatique! »

Les gens de nos jours utilisent le mot « dogme » de façon péjorative. Ce mot implique une rigidité, un refus de plier et fait de vous un « étroit...

Saint Étienne de Hongrie: 16 aout

Le 16 août, l'Église catholique célèbre la fête de Saint Étienne de Hongrie, un souverain exceptionnel dont le règne a marqué l'histoire de la Hongrie et de l'Église. Né vers...

Les catholiques sont-ils chrétiens? : Partie 1 – Le Baptême

Source: http://www.chick.com/reading/tracts/0458/0458_01.asp

Premièrement, regardons comment le catéchisme de l’Église catholique décrit le sacrement du Baptême :

Le saint Baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie...

Fête de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église: 20 mai

La dévotion à la Vierge Marie sous le titre de "Mère de l'Église" a été solennellement reconnue et encouragée par le pape Paul VI lors de la clôture de la...

L'Église : Institution divine voulue par le Christ

IntroductionLa question de l'origine de l'Église chrétienne se situe au carrefour de la foi, de l'histoire et de la théologie. Pour le croyant comme pour le chercheur, une interrogation fondamentale...

Fête de Saint Joseph: 19 mars

Le 19 mars, l'Église catholique célèbre la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et père nourricier de Jésus-Christ. Cette fête est une occasion de réfléchir sur la...

Fête du Cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie: 8 juin

Le 8 juin, l'Église catholique célèbre la fête du Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie, une solennité qui nous invite à contempler le cœur pur et aimant de la...

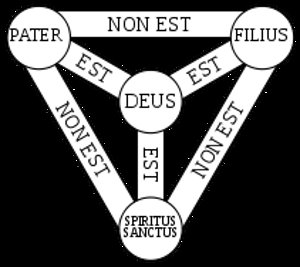

La Trinité

La Trinité est le premier des mystères chrétiens. C'est la doctrine révélée par Jésus-Christ qui explique que Dieu est unique est est constitué de 3 personnes de même substance qui...

Les lettres des Pères de l'Église : Ignace d'Antioche aux Philadelphiens

Cette lettre date autour de l'an 110 et a été écrite lorsque Saint Ignace été sous escorte romaine jusqu'à Rome pour y subir son martyr.

Ignace, dit aussi Théophore, à l'Église...

Comment répondre aux chrétiens qui sont « Spirituels, mais pas religieux » ?

Au cours des dernières années, j'ai rencontré un bon nombre de chrétiens qui prétendaient être « spirituels, mais pas religieux ». En d'autres termes, ils ne s'identifient pas à une...