Un voyage au cœur de la foi catholique

Introduction : Les deux ailes de l'esprit humain

La quête de compréhension de l'Église catholique, telle qu'exprimée dans la demande « Je veux Comprendre l'Église Catholique », n'est pas une simple curiosité intellectuelle. Elle s'inscrit dans le parcours universel de l'humanité, une recherche de sens qui pousse chaque personne à poser les questions fondamentales : « Qui suis-je? D'où viens-je et où vais-je? Pourquoi la présence du mal? ». L'Église se considère elle-même comme une pèlerine sur ce chemin, investie d'une responsabilité particulière : la diaconie de la vérité, c'est-à-dire le service de la vérité.

Ce rapport est structuré autour d'un principe fondamental de la pensée catholique : la foi et la raison ne s'opposent pas, mais sont intrinsèquement complémentaires. Le Pape Jean-Paul II, dans son encyclique Fides et Ratio, les compare aux « deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la vérité ». La foi ouvre l'esprit au mystère de la révélation divine, tandis que la raison permet d'explorer, de comprendre et d'articuler ce mystère de manière cohérente. Ainsi, le désir de « comprendre » est non seulement légitime, mais il constitue une part essentielle du cheminement de la foi.

La riche tradition de l'apologétique chrétienne, qui est la défense argumentée de la foi , témoigne que l'Église n'exige pas une adhésion aveugle. Au contraire, elle propose des raisonnements et des explications, invitant à un engagement intellectuel. Cette approche révèle une caractéristique centrale de la pensée catholique : une tendance à embrasser les paradoxes apparents dans une synthèse harmonieuse. Il s'agit d'une perspective du « et... et » plutôt que du « ou... ou » : la Foi et la Raison, l'Écriture et la Tradition, la Grâce et la Nature, un Dieu transcendant et un Dieu intimement présent dans la souffrance humaine. Ce principe, résumé par la formule de saint Thomas d'Aquin « la grâce ne détruit pas la nature, mais la perfectionne » , est une clé de lecture essentielle. Le divin ne cherche pas à anéantir l'humain, mais à l'élever.

Partie I : Pourquoi une Église? – Le mystère de l'Ecclesia

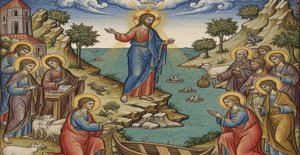

Section 1.1 : L'architecte divin : l'institution de l'Église par le Christ

L'Église n'est pas une invention humaine ou une simple organisation sociologique ; pour les catholiques, elle a été fondée directement par Jésus-Christ. Le moment fondateur se trouve dans l'Évangile de Matthieu (16, 13-19). À la question de Jésus, « Et vous, qui dites-vous que je suis? », Simon répond au nom des apôtres, par une grâce de révélation divine : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ».

En réponse à cette confession, Jésus accomplit un acte fondateur. Il donne à Simon un nouveau nom, Pierre (Petros en grec), et déclare : « sur cette pierre (petra), je bâtirai mon Église ». Dans l'interprétation catholique, ce « roc » désigne la personne même de Pierre, établi comme fondement visible de la foi et de l'unité de la communauté que Jésus va rassembler. Cet acte instaure dès l'origine une structure visible et hiérarchique. De plus, la promesse qui suit, « les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle », est une garantie divine de la pérennité de l'Église et de sa victoire finale sur les forces du mal et de la mort.

Si vous voulez approfondir l'institution divine de l'Église, vous pouvez consulter l'article L'Église : Institution divine voulue par le Christ.

Section 1.2 : La nature de l'Église – Peuple de Dieu, Corps du Christ

Pour saisir la nature de l'Église, la théologie catholique utilise plusieurs images bibliques complémentaires, qui révèlent ses dimensions à la fois visibles et invisibles.

L'Église est une réalité complexe, à la fois humaine et divine. La constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II la décrit comme étant, « dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain ». Un sacrement est un signe visible d'une grâce invisible. La structure visible de l'Église — sa hiérarchie, ses membres, ses rites, ses bâtiments — est le signe extérieur et l'instrument de la réalité intérieure et invisible : la communion avec Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint. Cette double nature explique pourquoi l'Église peut être à la fois sainte (par son origine et sa finalité divines) et composée de pécheurs (dans sa dimension humaine et historique).

Deux images principales illustrent cette réalité :

- Le Peuple de Dieu : Cette image, mise en avant par Lumen Gentium, souligne la continuité de l'Église avec le peuple d'Israël. Elle décrit une communauté de croyants en marche, un peuple en pèlerinage à travers l'histoire vers sa patrie céleste. Cette notion met en valeur la dignité de tous les baptisés et leur participation commune à la mission du Christ.

- Le Corps du Christ : Cette métaphore de saint Paul (1 Corinthiens 12) dépeint l'union organique et mystique qui lie les croyants (les membres) à Jésus (la Tête). Elle met en lumière à la fois l'unité fondamentale du corps et la diversité des dons et des fonctions de chaque membre. Ce qui est fait au plus petit des membres est fait au Christ lui-même, car ils ne forment qu'un seul corps. Ce concept est essentiel pour comprendre la communion des saints.

Si vous voulez approfondir la nature de l'Église, vous pouvez consulter l'article La Nature de l'Église : Peuple de Dieu et Corps du Christ

Section 1.3 : Les quatre marques de l'Église

Le Symbole de Nicée-Constantinople, professé chaque dimanche par les catholiques, qualifie l'Église d'« une, sainte, catholique et apostolique ». Ces quatre « marques » sont des caractéristiques inséparables qui indiquent sa nature et sa mission.

- Une : L'Église est une en raison de sa source, la Trinité ; de son fondateur, le Christ ; et de son âme, l'Esprit Saint. Cette unité se manifeste visiblement par la profession d'une seule foi, la célébration commune des mêmes sacrements et la succession apostolique qui assure la continuité du gouvernement.

- Sainte : Sa sainteté ne vient pas de la perfection morale de ses membres, qui sont tous pécheurs et appelés à la conversion, mais du Christ qui s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Elle est sainte car elle possède « la plénitude des moyens du salut » pour rendre ses membres saints.

- Catholique : Ce mot grec signifie « universel ». L'Église est catholique parce que le Christ est présent en elle et parce qu'elle est envoyée en mission à l'humanité entière, de toutes les époques et de toutes les cultures.

- Apostolique : Cette marque garantit les trois autres. L'Église est apostolique car elle est bâtie sur le « fondement des apôtres » (Ep 2, 20) ; elle garde et transmet fidèlement leur enseignement ; et elle continue d'être guidée par eux à travers leurs successeurs, les évêques, en communion avec le successeur de Pierre.

Si vous voulez approfondir les quatres marques de l'Église, vous pouvez consulter l'article Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique : Les quatre signes de la véritable Épouse du Christ

Section 1.4 : La mission de l'Église – Sacrement du salut

La mission de l'Église découle de sa nature. Son but ultime est la sanctification des hommes, c'est-à-dire leur union avec Dieu. Elle est l'instrument par lequel l'œuvre de la Rédemption, accomplie une fois pour toutes par le Christ sur la Croix, est rendue présente et accessible aux hommes de tous les temps, principalement par la prédication de l'Évangile et la célébration des sacrements, notamment l'Eucharistie. Sa vocation est universelle : être la « lumière des peuples » (Lumen Gentium) et rassembler toute l'humanité dans l'unité du Christ.

Partie II : Le ministère pétrinien – Le rôle du Pape

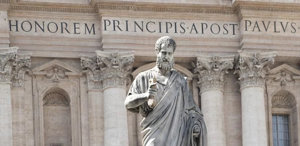

Section 2.1 : Le Roc : la primauté de Pierre et la succession papale

Les Évangiles attestent clairement de la place unique de Pierre au sein du collège des douze apôtres. Il est systématiquement nommé en premier dans les listes, il agit comme le porte-parole du groupe et reçoit du Christ une mission spécifique et personnelle. Cette mission est symbolisée par deux images puissantes :

- Les clés du Royaume (Mt 16, 19) : Dans la tradition biblique, remettre les clés d'une maison ou d'une cité signifie conférer l'autorité pour la gouverner. Pierre reçoit l'autorité de gouverner la maison de Dieu, qui est l'Église.

- Le Pasteur du troupeau (Jn 21, 15-17) : Après sa résurrection, Jésus confie à Pierre, par trois fois, la charge de paître ses agneaux et ses brebis, c'est-à-dire de prendre soin de toute la communauté des croyants.

L'Église catholique croit que ce ministère, essentiel à son unité et à sa structure, n'était pas destiné à disparaître avec la mort de l'apôtre. L'Évêque de Rome, en tant que pasteur de l'Église où Pierre a exercé son ministère final et subi le martyre, est le successeur de Pierre dans cette charge de primauté. C'est le fondement de la papauté.

Section 2.2 : Le principe d'unité

Le rôle premier du Pape est d'être le « principe perpétuel et visible et le fondement de l'unité » de l'Église. Il est le chef visible du collège des évêques, tout comme Pierre était le chef du collège des apôtres. Son autorité n'a pas pour but de supplanter celle des autres évêques, mais de la confirmer et de garantir l'unité de leur enseignement et de leur gouvernement. Le Pape est le garant de la communion de toutes les Églises particulières qui forment l'unique Église catholique. Ce ministère est un service, comme l'indique l'un de ses titres les plus anciens : « Serviteur des serviteurs de Dieu » (Servus servorum Dei). Sa mission est de préserver l'Église des divisions et de la maintenir dans la fidélité à l'Évangile.

Section 2.3 : Le charisme de l'infaillibilité : un service de la vérité

Le dogme de l'infaillibilité pontificale, souvent mal compris, doit être replacé dans le contexte plus large de l'infaillibilité promise par le Christ à son Église tout entière. La promesse que « les portes de l'enfer ne prévaudront pas » (Mt 16, 18) signifie que l'Église dans son ensemble (l'indéfectibilité) ne peut pas dévier de la foi apostolique. Cette infaillibilité de l'Église dans sa croyance (in credendo) s'exprime à travers le « sens surnaturel de la foi » (sensus fidei) de tout le peuple de Dieu.

L'infaillibilité du Pape est une expression particulière et ultime de ce charisme, qui s'applique à l'enseignement (in docendo). Définie par le premier Concile du Vatican en 1870 dans la constitution Pastor Aeternus , elle n'est ni une impeccabilité personnelle (le Pape reste un pécheur) ni une omniscience. C'est une assistance divine de l'Esprit Saint qui protège le Pape de l'erreur, mais seulement sous des conditions très strictes et rares. Pour qu'un enseignement soit infaillible, le Pape doit :

- Parler ex cathedra (« depuis la chaire »), c'est-à-dire en sa qualité officielle de pasteur et docteur de tous les chrétiens.

- Définir une doctrine.

- Concernant la foi ou les mœurs.

- Qui doit être tenue par toute l'Église universelle.

Ce charisme ne permet pas au Pape d'inventer de nouvelles doctrines, mais de définir de manière définitive ce qui est contenu dans le dépôt de la foi transmis par les apôtres. Il s'agit d'un service rendu à la vérité, offrant un point de référence certain pour la foi de tout le peuple de Dieu et garantissant l'unité doctrinale de l'Église à travers les âges.

Si vous voulez approfondir le sujet de la primauté de Pierre, vous pouvez consulter l'article La primauté de Pierre : fondement de l'unité voulue par le Christ

Partie III : La famille céleste – Le rôle de Marie et des saints

Section 3.1 : La communion des saints : un seul Corps dans le Christ

L'article du Credo « Je crois à la communion des saints » désigne l'Église elle-même dans sa triple dimension : l'Église triomphante (les saints au Ciel), l'Église souffrante (les âmes du Purgatoire en purification) et l'Église militante (les fidèles sur la terre). Le Pape François souligne qu'il ne s'agit pas d'un club de parfaits, mais de la « communauté des pécheurs sauvés ». Le lien qui unit tous ces membres en un seul Corps mystique est l'amour du Christ, un lien que la mort ne peut briser. Cette communion implique une solidarité spirituelle : les prières et les mérites de chaque membre, en particulier ceux des saints parvenus à la perfection, profitent à tous les autres, comme dans une grande famille spirituelle.

Section 3.2 : Le pouvoir de l'intercession

La pratique de demander aux saints de prier pour nous (l'intercession) découle logiquement de la communion des saints. Elle est fondée sur le commandement biblique de prier les uns pour les autres (1 Tm 2, 1-4 ; Jc 5, 16). Les saints au Ciel ne sont pas des âmes endormies et distantes ; ils sont pleinement vivants en Christ, conscients de nos luttes et unis à nous dans la prière (Lc 15, 7 ; Ap 5, 8).

Cette pratique ne contredit en rien le rôle du Christ comme unique Médiateur entre Dieu et les hommes (1 Tm 2, 5). Au contraire, l'intercession des saints est une participation à la médiation du Christ. Ils ne sont pas des intermédiaires qui remplaceraient le Christ, mais des frères et sœurs aînés dans la foi qui joignent leurs prières aux nôtres, les présentant à Dieu par, avec et en Christ.

Section 3.3 : Une distinction nécessaire : adoration et vénération

Pour comprendre la relation des catholiques aux saints, il est essentiel de distinguer les différents types de culte, une distinction formalisée par la théologie pour éviter toute confusion avec l'idolâtrie.

| Type de Culte | Terme Grec | Objet | Nature de l'Acte |

| Adoration | Latria | Dieu seul (Père, Fils, Saint-Esprit) | Culte absolu de soumission et d'adoration dû au Créateur. C'est un acte de foi en sa divinité. |

| Vénération suprême | Hyperdulia | La Vierge Marie | Un honneur spécial et unique, supérieur à celui des autres saints, en raison de sa dignité de Mère de Dieu. |

| Vénération | Dulia | Les saints et les anges | Honneur et respect rendus aux serviteurs et amis de Dieu pour leur exemple de sainteté et en tant qu'intercesseurs. |

Sources :

L'adoration (latria) est réservée exclusivement à Dieu. Rendre ce culte à une créature, quelle qu'elle soit, serait le péché d'idolâtrie. La vénération (dulia) est l'honneur que l'on rend aux saints en reconnaissance de la grâce de Dieu qui a agi en eux. L'hyperdulia est la forme la plus élevée de vénération, réservée à Marie en raison de son rôle unique dans l'histoire du salut.

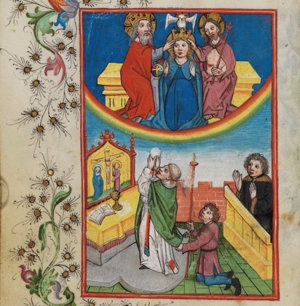

Section 3.4 : Marie, la Theotokos : Mère de Dieu

Le titre le plus important de Marie est celui de Theotokos, mot grec signifiant « Celle qui a enfanté Dieu ». Ce titre a été solennellement défini comme un dogme de foi au Concile d'Éphèse en 431.

Cette définition n'est pas d'abord une affirmation sur la grandeur de Marie, mais une affirmation fondamentale sur l'identité de Jésus-Christ. Le débat à Éphèse portait sur l'hérésie de Nestorius, qui séparait en Jésus une personne humaine et une personne divine. En affirmant que Marie est la Mère de Dieu, le Concile a défendu la vérité biblique selon laquelle Jésus est une seule et unique Personne divine, qui a assumé une nature humaine dans son sein. Par conséquent, la femme qui a donné naissance à la personne de Jésus est véritablement la Mère de Dieu. Ce dogme marial est donc un rempart qui protège le cœur de la foi chrétienne : le mystère de l'Incarnation. En tant que Mère du Christ, Tête de l'Église, Marie est aussi reconnue comme la Mère spirituelle de tous les membres de son Corps.

Section 3.5 : Marie, première disciple : modèle de foi et d'intercession

L'épisode des Noces de Cana dans l'Évangile de Jean (Jn 2, 1-11) est considéré comme l'illustration par excellence du rôle de Marie dans la vie de l'Église. Son comportement y dessine le modèle parfait de l'intercession :

- Elle est attentive aux besoins humains : C'est elle qui remarque le manque de vin, symbole de la joie et de la fête, et qui s'en préoccupe.

- Elle se tourne vers Jésus avec confiance : Elle lui présente le problème simplement : « Ils n'ont plus de vin ». Elle ne dicte pas la solution, mais s'en remet à lui avec une foi totale.

- Elle conduit les autres à Jésus : Sa parole aux serviteurs est l'essence de sa mission et un conseil pour tous les croyants de tous les temps : « Faites tout ce qu'il vous dira ».

Marie n'accomplit pas le miracle elle-même. Elle agit comme un pont, une médiatrice de la prière qui présente les besoins de l'humanité à son Fils et qui oriente l'obéissance de l'humanité vers la volonté de son Fils. En cela, elle est la première et la plus parfaite des disciples, montrant à toute l'Église le chemin qui mène au Christ.

Si vous voulez approfondir la communion des saints, vous pouvez consulter l'article La communion des saints et l'économie de l'intercession : Une architecture théologique de la solidarité invisible

Conclusion : Le mystère permanent

Ce parcours au cœur de la foi catholique révèle une architecture cohérente et profondément intégrée. Loin d'être une collection de doctrines disparates, le catholicisme se présente comme un organisme vivant où chaque élément trouve sa place et sa justification par rapport au centre, qui est la personne de Jésus-Christ. L'Église est la continuation de sa présence dans le monde, un corps visible et mystique fondé sur le roc de Pierre et guidé par ses successeurs. Le Pape, Marie et les saints ne sont pas des écrans ou des obstacles entre l'âme et Dieu, mais des dons, des structures et des aides voulus par Dieu pour faciliter, protéger et enrichir cette rencontre.

La raison et la foi, loin de s'exclure, collaborent pour sonder ce mystère. La compréhension est un chemin, une quête qui dure toute une vie. Ce rapport a cherché à fournir une carte et des clés de lecture, mais l'étape ultime demeure une rencontre personnelle. C'est dans ce dialogue continu entre l'intelligence qui cherche et le cœur qui croit que se déploie la richesse de la foi catholique, une foi qui n'a pas peur de la raison et qui invite sans cesse à une plus grande profondeur.

Articles similaires

5 promesses du Nouveau Testament pour l'Église d’aujourd'hui, de demain et de toujours

Le Concile Vatican II (1962-1965) : Renouveau et ouverture de l'Église au monde moderne

Le Concile de Latran I (1123) : Réforme de l'Église et affirmation de l'indépendance ecclésiastique

L'Église : Institution divine voulue par le Christ

Pour que nous soyons un

Fête de Saint Damase 1er: 11 décembre

Fête de Saint Antoine-Marie Zaccaria: 5 juillet

Saint Pierre Claver: 9 septembre

Fête de Saint Pierre et Saint Paul: 29 juin

Le Concile Vatican I (1869-1870) : Définition de l'infaillibilité pontificale et réponse au monde moderne

Homélie : S’il t’écoute, tu as gagné ton frère (Mt 18, 15-20)

Le rôle de la Trinité dans l'Église

Comment répondre aux chrétiens qui sont « Spirituels, mais pas religieux » ?

Le Concile de Latran II (1139) : Réaffirmation de la discipline ecclésiastique et résolution du schisme papal

Quels étaient ces « jours » qui étaient attachés à des indulgences ?

Fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie: 8 décembre

5 sophismes que vous devez savoir reconnaître

Le Concile de Vienne (1311-1312) : Suppression des Templiers et réforme de l'Église

Les évêques comme successeurs des Apôtres