La Nature de l'Église : Peuple de Dieu et Corps du Christ

Introduction : Un mystère divin, une réalité humaine

Aborder la nature de l'Église, c'est entrer dans un domaine qui dépasse la simple analyse sociologique ou historique. L'Église n'est pas une organisation purement humaine, une association de croyants, ou une institution parmi d'autres. Elle est, au cœur de la foi catholique, un « mystère ». Ce terme, mis en lumière par le Concile Vatican II dans sa constitution dogmatique Lumen Gentium, ne signifie pas quelque chose d'incompréhensible, mais plutôt une réalité divine et inépuisable qui se manifeste de manière visible dans le monde. L'Église est à la fois humaine et divine, visible et spirituelle, terrestre et déjà céleste.

La richesse insondable de ce mystère est telle qu'aucune définition humaine unique ne peut l'épuiser. C'est pourquoi la Révélation divine elle-même, pour nous éclairer, nous offre une pluralité d'images et d'analogies tirées de l'Écriture Sainte. Ces images ne sont pas de simples métaphores poétiques ; elles sont des fenêtres ouvertes sur la nature profonde de l'Église. Parmi elles, deux se distinguent par leur importance théologique et leur complémentarité : l'Église comme Peuple de Dieu et comme Corps du Christ.

Ces deux expressions, loin de s'opposer, se complètent et s'enrichissent mutuellement. L'une souligne la continuité de l'histoire du salut, la dimension communautaire et la marche de l'Église à travers le temps ; l'autre met en lumière son union intime et vitale avec son fondateur, sa structure organique et sa vie sacramentelle. En explorant ces deux facettes fondamentales, nous pouvons approcher avec plus de justesse la réalité de l'Église, voulue par Dieu pour être dans le monde « le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain ».

L'origine de l'Église dans le dessein de la Trinité

Pour comprendre l'Église, il est essentiel de remonter à sa source : le dessein éternel de la Très Sainte Trinité. L'Église n'est pas une invention humaine ni un accident de l'histoire, mais le fruit d'un plan divin d'amour qui englobe toute la création.

Le Père, source de la convocation

Au commencement de tout se trouve le Père. Dans un « dessein de pure bonté », infiniment libre et mystérieux, le Père a créé l'univers avec une finalité précise : élever les hommes à la participation de sa propre vie divine. Même après la chute d'Adam, ce plan n'a pas été abandonné. Le Père a voulu rassembler tous ceux qui croiraient au Christ dans une sainte assemblée. Cette « convocation » – en grec ekklesia, qui a donné le mot « Église » – est au cœur du projet paternel. L'Église a donc été « préfigurée dès l'origine du monde », préparée de manière admirable dans l'histoire du peuple d'Israël et de l'Ancienne Alliance, pour être finalement établie dans les derniers temps. Elle est la fin de toutes choses, le but pour lequel le monde a été créé.

Le Fils, fondateur de l'Église

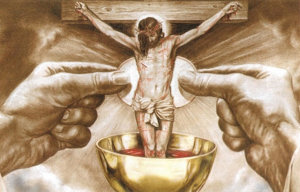

Pour accomplir la volonté du Père, le Fils a été envoyé dans le monde. Jésus-Christ a « inauguré le Royaume des cieux sur la terre ». L'Église est précisément ce Royaume de Dieu « déjà mystérieusement présent ». La naissance de l'Église est intimement liée au mystère pascal du Christ. Les Pères de l'Église ont vu dans le sang et l'eau jaillis du côté ouvert de Jésus sur la croix le symbole de son enfantement. Le sang évoque le sacrifice eucharistique et l'eau, le baptême, les deux sacrements fondamentaux qui donnent vie à l'Église. En fondant l'Église, le Christ lui a donné une structure, des moyens de salut et une mission, faisant d'elle l'instrument de la rédemption qu'il a accomplie par son obéissance jusqu'à la mort.

L'Esprit Saint, âme de l'Église

Le jour de la Pentecôte, le dessein divin atteint une nouvelle étape décisive. Le Christ, glorifié auprès du Père, envoie l'Esprit Saint comme promis. L'Esprit descend sur les Apôtres réunis avec Marie et manifeste publiquement l'Église devant la multitude. Son rôle est de la sanctifier continuellement et de l'animer de l'intérieur. Si le Christ est la Tête de l'Église, l'Esprit Saint en est l'âme. C'est lui qui unifie le Corps dans la diversité de ses membres, qui distribue les dons et les charismes nécessaires à sa mission, et qui la guide vers la vérité tout entière. La vie de l'Église est donc une vie « dans l'Esprit ».

Cette origine trinitaire n'est pas un simple point de départ chronologique ; elle est une réalité permanente. Le Père ne cesse d'appeler, le Fils ne cesse d'édifier son Église par les sacrements, et l'Esprit ne cesse de la vivifier. Participer à la vie de l'Église, c'est donc être inséré dans la vie même de la Trinité, dans ce courant d'amour qui est la source et la fin de toute existence.

Le Peuple de Dieu, héritier de la promesse et pèlerin sur la terre

Le Concile Vatican II a souhaité remettre en pleine lumière l'image biblique de l'Église comme « Peuple de Dieu ». Le choix de placer le chapitre sur le Peuple de Dieu (Lumen Gentium, chap. II) avant celui traitant de la hiérarchie n'est pas anodin. Il signifie que la dignité fondamentale conférée par le baptême est première : avant toute distinction de fonction ou de ministère, tous les fidèles partagent une même vocation et une égale dignité en tant que membres du Peuple de Dieu.

De l'ancienne à la nouvelle alliance

L'Église se comprend comme le « Nouveau Peuple de Dieu ». Cette nouveauté ne doit pas être interprétée comme une rupture radicale ou un remplacement pur et simple de l'ancien peuple, Israël. La théologie catholique parle d'accomplissement. Dieu, qui est fidèle à ses promesses, n'a pas rejeté le peuple de la première Alliance. L'Église est plutôt l'élargissement de cette Alliance à toutes les nations. Lumen Gentium utilise la belle image paulinienne de l'olivier : les païens, qui étaient des branches d'olivier sauvage, ont été greffés sur le bon olivier, dont la racine sainte est constituée par les patriarches d'Israël. Ainsi, en Christ, s'opère la réconciliation des Juifs et des Gentils en un seul Peuple, un peuple qui n'est plus défini par la naissance physique (« selon la chair ») mais par la foi et le baptême (« dans l'Esprit »).

Cette continuité assure à l'Église sa profondeur historique et sa légitimité en tant qu'héritière des promesses divines. Appartenir au Peuple de Dieu, c'est s'inscrire dans une longue histoire du salut qui a commencé avec l'appel d'Abraham et qui trouve en Christ son sommet et son ouverture universelle.

Les caractéristiques du nouveau Peuple

La première lettre de saint Pierre offre une description saisissante de l'identité de ce nouveau Peuple : « C'est vous qui êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu ; vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Car autrefois vous n'étiez pas son peuple, mais aujourd'hui vous êtes le peuple de Dieu » (1 P 2, 9-10). Le Catéchisme de l'Église Catholique commente ces caractéristiques en soulignant leur nouveauté radicale :

- On devient membre de ce Peuple non par la naissance physique, mais par la « naissance d'en haut », celle « de l'eau et de l'Esprit » (Jn 3, 3-5), c'est-à-dire par la foi au Christ et le Baptême.

- Ce Peuple a pour Chef (ou Tête) Jésus, le Christ (l'Oint, le Messie). L'onction de l'Esprit Saint qui a consacré Jésus découle de la Tête sur tout le Corps, faisant de lui un « Peuple messianique ».

- Sa condition est celle de la dignité et de la liberté des enfants de Dieu, dans le cœur desquels l'Esprit Saint réside comme dans un temple.

- Sa loi est le commandement nouveau d'aimer comme le Christ nous a aimés (cf. Jn 13, 34). C'est la « loi nouvelle » de l'Esprit Saint.

- Sa mission est d'être le sel de la terre et la lumière du monde (cf. Mt 5, 13-16), constituant pour tout le genre humain un germe d'unité, d'espérance et de salut.

- Sa destinée est le Royaume de Dieu, inauguré sur terre et appelé à s'étendre jusqu'à son achèvement à la fin des temps.

Le sacerdoce commun des fidèles

L'expression « sacerdoce royal » a une importance capitale. Elle signifie que tous les baptisés, sans exception, participent à la triple fonction (tria munera) du Christ : prêtre, prophète et roi.

- Fonction sacerdotale (prêtre) : Par leur baptême, les fidèles sont consacrés pour former un sacerdoce saint. Ils sont appelés à offrir leur vie, leur travail, leurs joies et leurs peines comme des « sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ » (1 P 2, 5). En unissant leur existence au sacrifice du Christ, particulièrement dans l'Eucharistie, ils font de toute leur vie un acte de culte.

- Fonction prophétique (prophète) : Le Peuple de Dieu participe aussi à la fonction prophétique du Christ en rendant témoignage à la foi. Cela se manifeste par le « sens surnaturel de la foi » (sensus fidei), qui est le propre du peuple tout entier. Guidé par le Magistère, l'ensemble des fidèles ne peut se tromper dans la foi et adhère indéfectiblement à la Parole de Dieu. Chaque baptisé est appelé à être un témoin du Christ dans le monde, par la parole et par l'exemple.

- Fonction royale (roi) : Enfin, les fidèles exercent leur royauté en luttant contre le péché en eux-mêmes et en servant leurs frères, spécialement les pauvres et les souffrants. En eux, l'Église reconnaît l'image de son Roi pauvre et serviteur. Servir, c'est régner avec le Christ.

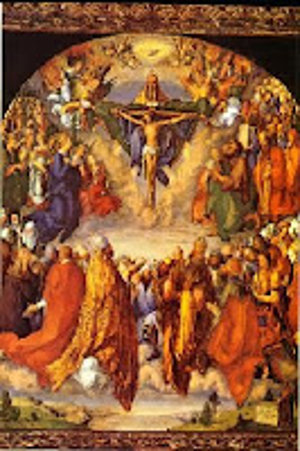

Le Corps du Christ, une communion vitale et mystique

Si l'image du Peuple de Dieu met en avant la dimension historique et communautaire, celle du Corps du Christ, chère à saint Paul, nous plonge au cœur du mystère de l'union intime de l'Église avec son Seigneur.

Unis au Christ, la Tête

L'affirmation centrale de saint Paul est que le Christ « est aussi la tête du corps, la tête de l'Église » (Col 1, 18). Cette relation de Tête à corps n'est pas une simple analogie de gouvernance. Elle exprime une communion organique, vivante et vitale. Le Christ n'est pas seulement le chef que l'on suit ; il est la source de la vie qui irrigue tous les membres. Comme la sève circule du cep aux sarments (cf. Jn 15, 1-5), la vie divine du Christ, sa grâce, se communique à tous les membres de son Corps. Cette union se réalise de manière privilégiée par les sacrements : le baptême nous incorpore à Lui, la confirmation nous fortifie de son Esprit, et l'Eucharistie nous unit à Lui de la manière la plus intime.

Un seul corps, une diversité de membres

Dans sa première lettre aux Corinthiens, saint Paul développe longuement l'analogie du corps pour expliquer la nature de la communauté ecclésiale (cf. 1 Co 12, 12-27). Trois principes fondamentaux en découlent :

- L'unité radicale : « C'est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps » (1 Co 12, 13). L'unité de l'Église n'est pas le résultat d'efforts humains ou d'une affinité culturelle, mais un don de l'Esprit Saint qui transcende toutes les barrières humaines.

- La diversité nécessaire : L'unité du corps n'implique pas l'uniformité. Au contraire, elle suppose une riche diversité de membres et de fonctions. « Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres » (1 Co 12, 14). L'Esprit Saint distribue à chacun des dons et des charismes variés (prophétie, service, enseignement, etc.), non pour le prestige personnel, mais pour le bien commun, pour l'édification de tout le corps.

- La solidarité vitale : Les membres du corps sont interdépendants. L'œil ne peut dire à la main : « Je n'ai pas besoin de toi » (1 Co 12, 21). Cette interdépendance se traduit par une loi de solidarité et de compassion mutuelle : « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie » (1 Co 12, 26). L'amour fraternel n'est pas une simple option morale, mais une exigence inscrite dans l'ADN même de l'Église-Corps.

Le lien indissociable entre l'Eucharistie et l'Église

Le lien entre l'Église et le Christ-Tête trouve son expression la plus haute et la plus concrète dans l'Eucharistie. Il ne s'agit pas seulement d'un symbole, mais d'une relation de cause à effet : l'Eucharistie fait l'Église. Saint Paul l'affirme avec une clarté saisissante : « Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain » (1 Co 10, 17).

En recevant le Corps eucharistique du Christ, les fidèles sont transformés et de plus en plus intégrés dans le Corps ecclésial du Christ. L'Eucharistie est la nourriture qui édifie, fortifie et renouvelle constamment le Corps mystique. C'est pourquoi le Catéchisme la qualifie de « cœur et sommet de la vie de l'Église ». La célébration de la messe est le moment par excellence où l'Église devient le plus intensément ce qu'elle est : le Peuple de Dieu rassemblé, devenant un seul Corps dans le Christ par la communion à son Corps et à son Sang. Ce sacrement agit comme le principe permanent d'unité, transformant continuellement la communauté historique des croyants en l'organisme mystique vivant de son Seigneur.

La synthèse théologique et ses implications pour la vie chrétienne

Les images de Peuple de Dieu et de Corps du Christ ne sont ni concurrentes ni exclusives. Elles doivent être tenues ensemble pour une compréhension équilibrée et profonde de la nature de l'Église. Chacune éclaire des aspects que l'autre laisse dans l'ombre, et leur tension dynamique protège l'Église de visions réductrices.

Peuple et Corps : deux facettes d'une même réalité

L'image du Peuple de Dieu ancre l'Église dans l'histoire du salut. Elle souligne sa dimension sociale, sa structure visible, sa mission dans le monde et sa nature de communauté pèlerine, en marche vers la patrie céleste. Elle met en valeur la fraternité, l'égalité fondamentale de tous les baptisés et leur responsabilité collective.

L'image du Corps du Christ, quant à elle, révèle la dimension intérieure, mystique et sacramentelle de l'Église. Elle met l'accent sur la communion vitale avec le Christ-Tête, la source de sa vie surnaturelle. Elle explique l'unité profonde qui lie les membres entre eux et avec le Christ, une unité animée par l'Esprit Saint et nourrie par l'Eucharistie.

Négliger l'une de ces images au profit de l'autre conduirait à une ecclésiologie déséquilibrée. Une Église vue uniquement comme « Peuple de Dieu » risquerait de se réduire à une démocratie humaine ou à une ONG spirituelle, perdant de vue sa source de vie divine. Inversement, une Église comprise seulement comme « Corps mystique » pourrait devenir éthérée, désincarnée, oubliant sa mission concrète dans les réalités temporelles et le service de l'humanité. La richesse de la doctrine catholique réside précisément dans la capacité à maintenir ensemble ces deux pôles.

Le tableau suivant résume leurs apports complémentaires :

| Caractéristique | Image du Peuple de Dieu | Image du Corps du Christ |

| Perspective principale | Historique, sociale, eschatologique | Mystique, organique, sacramentelle |

| Origine | L'Alliance avec Israël, accomplie en Christ | L'Incarnation, la Croix et la Résurrection |

| Relation au Christ | Le Messie, le Guide, le Roi-Pasteur | La Tête, source de vie et d'unité |

| Rôle de l'Esprit | Rassemble, guide et sanctifie le peuple en marche | L'Âme du Corps, unifiant les membres et distribuant les charismes |

| Dimension clé | Communauté, fraternité, mission dans le monde | Communion intime (koinonia), vie en Christ |

| Sacrement central | Le Baptême (porte d'entrée dans le Peuple) | L'Eucharistie (nourriture qui édifie le Corps) |

Vivre en tant que membre de l'Église

Cette théologie n'est pas une abstraction. Elle a des implications profondes et concrètes pour la vie de chaque croyant.

- L'appel universel à la sainteté : Être membre de la « nation sainte » et du Corps du Christ signifie que chaque chrétien, quelle que soit sa place ou sa fonction, est appelé à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. La sainteté n'est pas réservée à une élite ; elle est la vocation commune de tout le Peuple de Dieu.

- La responsabilité missionnaire : En tant que Peuple de Dieu, nous sommes collectivement envoyés pour être « sel de la terre et lumière du monde ». L'évangélisation n'est pas seulement l'affaire des prêtres ou des missionnaires ; c'est le devoir de chaque baptisé, qui participe à la mission prophétique du Christ en témoignant de sa foi dans son milieu de vie.

- La vie de communion et de service : L'appartenance au Corps du Christ nous oblige à une solidarité concrète. La prière les uns pour les autres, le soutien mutuel dans les épreuves, le service des plus pauvres et des plus faibles ne sont pas des actes de bienfaisance facultatifs, mais l'expression normale de notre union dans le Christ. Négliger un frère ou une sœur dans le besoin, c'est blesser le Corps du Christ lui-même.

- La centralité de la vie sacramentelle : Comprendre que l'Eucharistie édifie l'Église comme Corps du Christ nous amène à voir la messe non comme une obligation hebdomadaire, mais comme la source et le sommet de notre vie. Les sacrements sont les canaux privilégiés par lesquels la vie de la Tête se déverse dans les membres, nous nourrissant et nous transformant.

Conclusion : Notre vocation au sein de l'Église

L'Église est bien plus qu'une institution. Elle est un mystère de communion, un projet d'amour né dans le cœur de la Trinité et réalisé dans l'histoire par le Christ et son Esprit. En nous révélant comme Peuple de Dieu et Corps du Christ, la foi nous dévoile l'immense dignité de notre baptême. Nous ne sommes pas des disciples isolés, mais les membres d'un peuple en marche, les héritiers d'une promesse éternelle. Nous ne sommes pas de simples sympathisants d'une cause, mais les membres vivants d'un corps dont le Christ lui-même est la Tête, nous communiquant sa propre vie.

Prendre conscience de cette double identité est une invitation à vivre notre vocation chrétienne avec plus de profondeur et d'engagement. C'est comprendre que notre salut se vit en communion, que notre sainteté est liée à celle de nos frères, et que notre mission est celle de tout le Corps. C'est, en définitive, répondre à l'appel du Père en vivant comme des membres actifs de ce Peuple saint et de ce Corps vivant, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Articles similaires

Fête de Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze: 2 janvier

Saint Henri: 13 juillet

La communion des Saints

Le Concile de Latran II (1139) : Réaffirmation de la discipline ecclésiastique et résolution du schisme papal

Est-ce que les catholiques re-sacrifient le Christ à l’Eucharistie?

Saint Augustin Zhao Rong et ses compagnons: 9 juillet

Est-ce l’Église catholique qui nous a donné la Bible? (et comment sommes-nous sauvés?)

L'Église catholique ne ressemble pas à l'Église primitive...

Le rôle de la Trinité dans l'Église

Passage de la Bible : le Baptême des enfants

Les dogmes peuvent-ils se développer ?

Science et Foi : Les Deux Ailes de la Vérité

Le Concile Vatican II (1962-1965) : Renouveau et ouverture de l'Église au monde moderne

Le Concile de Bâle-Ferrare-Florence (1431-1449) : Tentative de réunification avec l'Église orthodoxe et affirmation de l'autorité papale

Quelles différences y a-t-il entre le jugement particulier et le jugement dernier ?

Les catholiques sont-ils chrétiens? : Partie 1 – Le Baptême

Ils célébraient l’Eucharistie: Justin le martyr

Fête de la Chaire de Saint Pierre: 22 février

L'Église : Institution divine voulue par le Christ