L'Église : Institution divine voulue par le Christ

Introduction

La question de l'origine de l'Église chrétienne se situe au carrefour de la foi, de l'histoire et de la théologie. Pour le croyant comme pour le chercheur, une interrogation fondamentale demeure : Jésus de Nazareth a-t-il eu l'intention de fonder une Église, c'est-à-dire une société visible, structurée et pérenne? Ou bien son message était-il d'ordre purement spirituel et individuel, l'institution ecclésiale n'étant alors qu'une construction humaine posthume, une adaptation sociologique, voire une trahison de son enseignement originel? Cette question n'est pas secondaire ; elle engage toute la compréhension du christianisme et la nature même de la relation entre le Christ et les croyants.

Face à cette problématique, la foi catholique affirme avec constance une thèse claire et articulée : l'Église n'est ni un accident de l'histoire, ni une invention des Apôtres. Elle est le fruit d'un dessein divin éternel, préparé au long de l'histoire du peuple d'Israël et fondé par le Christ Lui-même à travers une série d'actes délibérés et constitutifs durant sa vie terrestre. Cette fondation, loin d'être un événement ponctuel, est un processus qui culmine dans le Mystère Pascal de sa mort et de sa résurrection, et qui trouve sa manifestation publique et sa force missionnaire dans le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. L'Église se présente ainsi comme une réalité complexe, à la fois humaine et divine, une "société parfaite en dépit de l'imperfection de ses membres".

Cet article se propose de parcourir les étapes de cette institution divine. En nous appuyant sur la Sainte Écriture, la Tradition apostolique et le Magistère de l'Église, nous suivrons le déploiement progressif de la volonté du Christ : de la préfiguration de l'Église dans l'Ancienne Alliance jusqu'à sa structuration visible à l'âge apostolique, en passant par les actes fondateurs de sa vie publique. Il s'agira de montrer que la fondation de l'Église est au cœur même de la mission du Christ, car c'est par elle et en elle qu'Il a voulu demeurer présent au monde et continuer son œuvre de salut jusqu'à la fin des temps.

Première partie : L'Église dans le dessein de Dieu : de la préfiguration à la promesse

Pour saisir la pleine intention du Christ en fondant son Église, il est indispensable de replacer cet acte dans le panorama plus large de l'histoire du salut. L'Église n'apparaît pas ex nihilo ; elle est l'aboutissement d'une longue préparation divine qui traverse tout l'Ancien Testament.

Le dessein éternel du Père

La foi chrétienne professe que la fondation de l'Église n'est pas une simple réponse aux contingences historiques, mais l'accomplissement du plan de salut que le Père a conçu de toute éternité. Au cœur de ce plan se trouve le concept de "convocation". Dieu, dans sa bonté, a créé le monde en vue de la communion des hommes avec Lui et entre eux. Cette communion se réalise par la "convocation" (ekklesia en grec) des hommes dans le Christ. L'Église est donc, dans le dessein de Dieu, "la fin de toutes choses" ; les réalités créées elles-mêmes trouvent leur sens ultime dans ce rassemblement. Cette convocation a commencé dès l'origine du monde, a été préparée dans l'Ancienne Alliance, et s'est réalisée en Jésus-Christ.

La continuité de l'Alliance : du Qahal d'Israël à l'Ekklesia du Christ

Les racines vétérotestamentaires de l'Église sont profondes et éclairantes. Le terme même que les premiers chrétiens ont choisi pour se désigner, Ekklesia (Église), est lourd de signification. Il s'agit de la traduction grecque, utilisée dans la version de la Septante, du mot hébreu Qahal. Ce terme désigne l'assemblée du peuple d'Israël, convoquée par Dieu Lui-même, notamment au pied du mont Sinaï pour recevoir la Loi et sceller l'Alliance. Le Qahal Yahweh est l'assemblée liturgique, le peuple rassemblé pour le culte et pour écouter la Parole de Dieu.

Le choix de ce mot n'est donc pas anodin. Les premiers chrétiens, majoritairement issus du judaïsme, connaissaient parfaitement la charge théologique de ce terme. En se désignant comme l'Ekklesia, ils ne se voyaient pas comme une secte nouvelle ou une simple association religieuse. Ils posaient un acte théologique d'une audace inouïe : ils affirmaient être le véritable Qahal eschatologique, l'assemblée définitive convoquée par Dieu, non en opposition à Israël, mais comme son accomplissement et son élargissement en Christ. L'Église du Christ est le nouvel Israël, un peuple qui n'est plus défini par les liens du sang mais par la foi en Jésus, et qui rassemble en son sein Juifs et païens. Cette conscience de la continuité et de l'accomplissement est fondamentale pour comprendre que Jésus, en rassemblant ses disciples, ne faisait que porter à sa plénitude l'œuvre de rassemblement que Dieu avait commencée avec Abraham et Moïse.

Les images prophétiques de l'Église

L'Ancien Testament préfigure l'Église à travers une riche mosaïque d'images et de symboles que le Christ et les Apôtres reprendront pour en dévoiler le sens plénier. Ces images soulignent la nature à la fois divine, organique et communautaire du peuple que Dieu rassemble :

- Le troupeau : L'image du peuple d'Israël comme un troupeau dont Dieu est le pasteur est fréquente (cf. Ps 23 ; Ez 34). Jésus se présentera comme le "Bon Pasteur" qui rassemble ses brebis dans un unique bercail.

- La vigne : Israël est la vigne plantée par Dieu, qui attend d'elle de bons fruits (cf. Is 5, 1-7 ; Ps 80, 9-17). Jésus reprend cette image en affirmant : "Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron... Demeurez en moi, comme moi en vous" (Jn 15, 1.4). L'Église est l'ensemble des sarments unis au cep qu'est le Christ.

- Le temple: Dieu est le constructeur qui bâtit sa maison. Les prophètes annoncent un Temple nouveau et éternel. Saint Pierre dira aux chrétiens : "vous-mêmes, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle" (1 P 2, 5).

- Le champ de Dieu : L'Église est comparée à un champ que Dieu cultive, une terre labourée où croît l'antique olivier, Israël, sur lequel seront greffés les païens.

Ces préfigurations montrent que l'idée d'un peuple de Dieu, d'une communauté structurée et unie à Lui, est au cœur de la Révélation. Le Christ ne vient pas abolir cette réalité, mais l'accomplir de manière définitive.

Deuxième partie : Les actes fondateurs du Christ durant sa vie publique

Si l'Ancienne Alliance a préparé l'Église, c'est bien le Christ qui, par ses paroles et ses actes, en a posé les fondements concrets et visibles. Le Catéchisme de l'Église Catholique décrit cette fondation comme un processus qui se déploie tout au long de la vie de Jésus.

L'inauguration du Royaume par la prédication

Le commencement de l'Église est intrinsèquement lié à la prédication de Jésus. Son premier message est un appel à la conversion en vue de l'avènement du Royaume de Dieu : "Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez vous et croyez à l'Évangile" (Mc 1, 15). Comme l'enseigne la constitution dogmatique Lumen Gentium, "Le Seigneur Jésus posa le commencement de son Église en prêchant l'heureuse nouvelle, l'avènement du Règne de Dieu promis dans les Écritures depuis des siècles". Ce Royaume n'est pas une utopie politique ou une réalité purement intérieure ; il s'incarne dans la personne même du Christ et se manifeste dans la communauté de ceux qui l'accueillent. L'Église est ainsi "le Règne du Christ déjà présent en mystère". Accueillir la parole du Christ, c'est accueillir le Royaume lui-même et entrer dans la communauté qu'Il rassemble autour de Lui.

L'institution des Douze, fondement du nouvel Israël

Parmi tous ses disciples, Jésus accomplit un acte fondateur d'une importance capitale : il en choisit Douze "pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer prêcher" (Mc 3, 14). Ce choix n'est ni fortuit ni symbolique au sens vague du terme ; il est un acte constitutif.

- Le symbolisme du nombre douze : Le chiffre douze renvoie de manière explicite et indubitable aux douze tribus d'Israël, issues des douze fils de Jacob. En instituant ce groupe des Douze, Jésus signifie qu'Il est en train de refonder le peuple de Dieu. Les Douze Apôtres sont les patriarches du nouvel Israël, les "pierres de fondation de la nouvelle Jérusalem". Ils représentent le peuple de la nouvelle Alliance que Dieu rassemble à la fin des temps.

- Le collège apostolique : Jésus ne choisit pas douze individus isolés, mais les constitue en un "collège", c'est-à-dire un corps stable et organisé, doté d'une mission et d'une autorité communes. Il leur donne part à son pouvoir, les envoie en mission et les associe à son destin. Cette structure collégiale est la première ébauche de la hiérarchie de l'Église, un principe d'organisation voulu par son Fondateur.

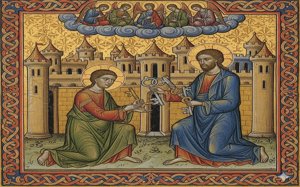

La primauté de Pierre, roc de l'unité

Au sein de ce collège apostolique, le Christ confère une mission et une autorité uniques à l'un d'entre eux : Simon, fils de Jonas. Cet octroi d'une primauté est un des actes les plus clairs de l'institution de l'Église comme société visible et hiérarchique.

L'événement décisif se déroule à Césarée de Philippe (Mt 16, 13-19). Après que Simon a confessé, au nom des autres Apôtres, la divinité de Jésus ("Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant"), Jésus lui répond par une triple investiture solennelle :

- Le nouveau nom et la fondation : "Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église" (Mt 16, 18). En araméen, la langue de Jésus, il n'y a pas de distinction entre "Pierre" et "pierre" ; le jeu de mots est une identité : "Tu es Kephas, et sur ce kephas je bâtirai mon Église". Le changement de nom, acte divin par excellence dans la Bible (cf. Abram en Abraham), signifie une nouvelle identité et une nouvelle mission. Pierre est personnellement institué comme le fondement visible, le roc qui assure la stabilité et la cohésion de l'édifice ecclésial.

- Les clefs du Royaume : "Je te donnerai les clés du royaume des Cieux" (Mt 16, 19). Dans la culture biblique, les clés sont le symbole de l'autorité suprême. Elles sont remises au majordome, à l'intendant du palais royal, qui a plein pouvoir sur la maison en l'absence du roi (cf. Is 22, 20-22). Pierre reçoit donc l'autorité pour gouverner l'Église, la "maison de Dieu" sur terre.

- Le pouvoir de lier et de délier : "Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux" (Mt 16, 19). Dans le langage rabbinique, "lier et délier" signifie le pouvoir d'interdire ou de permettre, de prononcer des jugements doctrinaux, d'imposer ou de lever des peines disciplinaires, et de pardonner les péchés. Ce pouvoir, conféré ici à Pierre personnellement et de manière suprême, est garanti par Dieu Lui-même ("sera lié dans les cieux").

Ce rôle unique de Pierre est confirmé à deux autres moments cruciaux. Lors de la dernière Cène, Jésus lui confie la mission d'affermir ses frères dans la foi : "Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères" (Lc 22, 32). Après la Résurrection, sur les bords du lac de Tibériade, le Christ ressuscité lui confie la charge de Pasteur universel de tout son troupeau : "Sois le berger de mes agneaux... Sois le pasteur de mes brebis" (Jn 21, 15-17).

La Tradition des Pères de l'Église a médité en profondeur sur ce passage de Matthieu. Si une lecture superficielle peut donner l'impression d'interprétations divergentes, une analyse plus fine révèle une profonde harmonie. Certains Pères soulignent que la "pierre" est la foi confessée par Pierre ; d'autres, qu'elle est le Christ Lui-même ; d'autres enfin, qu'elle est la personne de Pierre. Ces perspectives ne s'excluent pas mais s'enrichissent mutuellement. La foi de Pierre n'est pas une simple opinion humaine, mais une vérité révélée par le Père. C'est en raison de cette foi divinement inspirée que Simon reçoit la mission et devient "Pierre", le roc. La solidité de Pierre vient du Christ, qui est l'unique fondement ultime (cf. 1 Co 3, 11). Ainsi, le Christ bâtit son Église sur la personne de Pierre en tant que porteur et garant visible de la foi apostolique, une foi qui a le Christ pour objet et pour source.

| Interprétation de la "Pierre" (Petra) | Pères de l'Église représentatifs (Exemples) | Lien avec la doctrine catholique |

| La foi / La confession de Pierre | S. Augustin, S. Hilaire, S. Jean Chrysostome | La foi est le fondement objectif de l'Église, et la primauté de Pierre est au service de cette foi. |

| Le Christ Lui-même | S. Augustin, S. Jérôme | Le Christ est l'unique fondement ultime (1 Co 3, 11). Pierre est le fondement secondaire, visible, qui tire sa solidité du Christ. |

| La personne de Pierre | Tertullien, S. Cyprien, Origène (avec nuances) | L'Église est fondée sur la personne de l'Apôtre, qui reçoit une charge et une autorité transmissibles. |

Troisième partie : La transmission des pouvoirs et de la mission apostolique

L'institution de l'Église par le Christ ne se limite pas à la mise en place d'une structure de base. Elle consiste aussi et surtout en la transmission de sa propre mission et de ses propres pouvoirs à ses Apôtres, afin qu'ils puissent continuer son œuvre de salut dans le monde. Ces pouvoirs ne sont pas des prérogatives humaines, mais des dons divins qui structurent la vie de l'Église.

Le mandat d'enseigner et de baptiser : la Grande Commission

Au moment de son Ascension, le Christ ressuscité confie à ses Apôtres ce que la tradition a appelé la "Grande Commission", qui constitue la charte missionnaire de l'Église. Il leur dit : "Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé" (Mt 28, 18-20).

Ce mandat est triple :

- Une mission universelle : "De toutes les nations". La mission de l'Église n'est pas limitée à un peuple ou à un territoire, mais s'étend au monde entier.

- Un pouvoir de sanctification : "baptisez-les". Le baptême est la porte d'entrée dans la vie nouvelle du Christ et dans son Église. Par ce mandat, le Christ institue le moyen sacramentel fondamental par lequel les hommes deviennent ses disciples.

- Un pouvoir d'enseignement : "apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé". Les Apôtres reçoivent l'autorité d'enseigner la doctrine du Christ (le Magistère) et de guider la vie morale des fidèles.

Cette mission est fondée sur l'autorité même du Christ ("Tout pouvoir m'a été donné... Allez donc") et est soutenue par sa promesse d'une présence indéfectible : "Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde".

Le pouvoir de pardonner les péchés

Le soir de la Pâque, Jésus apparaît aux Apôtres réunis au Cénacle. Après leur avoir donné sa paix, il accomplit un geste créateur : "il souffla sur eux et leur dit : ‘Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus.’" (Jn 20, 22-23).

Ce passage est d'une importance capitale. Jésus, qui a démontré son pouvoir divin de pardonner les péchés durant sa vie publique (cf. Mc 2, 5-12), transmet ce même pouvoir à ses Apôtres. Ce n'est pas un simple pouvoir de déclarer que Dieu pardonne, mais un pouvoir ministériel efficace, exercé au nom du Christ et par la puissance de l'Esprit Saint. C'est l'institution formelle du sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation, un instrument essentiel de la miséricorde divine confié à l'Église pour le salut des pécheurs.

Le mémorial du sacrifice : l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce

Lors de la dernière Cène, en anticipant le sacrifice de sa Passion, Jésus institue l'Eucharistie. Il prend le pain, rend grâce, le rompt et le donne à ses disciples en disant : "Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi." Il fait de même avec la coupe de vin : "Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang, qui est versé pour vous" (Lc 22, 19-20).

L'ordre "Faites cela en mémoire de moi" ne doit pas être compris comme une simple invitation au souvenir. Dans le contexte biblique, un "mémorial" (zikaron) est un acte liturgique qui rend présent et efficace l'événement salvifique qu'il commémore. En donnant cet ordre à ses Apôtres, Jésus leur confère le pouvoir sacerdotal de célébrer l'Eucharistie, c'est-à-dire de rendre sacramentellement présent son unique sacrifice de la Croix. En instituant l'Eucharistie, le Christ institue donc en même temps le sacerdoce ministériel de la Nouvelle Alliance, seul capable de perpétuer ce sacrement.

Ces trois mandats — enseigner et baptiser, pardonner les péchés, célébrer l'Eucharistie — ne sont pas des pouvoirs distincts et isolés. Ils forment un tout organique qui constitue la mission de l'Église. Par le baptême, on entre dans la communauté de salut ; par l'enseignement apostolique, on y est éduqué dans la foi ; par la réconciliation, on y est guéri et réintégré ; par l'Eucharistie, on y est nourri de la vie même du Christ. Le Christ n'a pas seulement fondé une communauté de disciples ; Il a institué les moyens sacramentels et doctrinaux par lesquels sa vie de grâce circule en elle. La structure et les sacrements sont les instruments visibles de la grâce invisible.

Quatrième partie : L'accomplissement par le mystère pascal et le don de l'Esprit

La fondation de l'Église, préparée et ébauchée durant la vie publique de Jésus, trouve son accomplissement définitif dans le grand événement de la Pâque du Christ et dans le don de l'Esprit Saint qui en découle.

La naissance de l'Église du côté du Christ en Croix

La tradition patristique et liturgique, s'appuyant sur le témoignage de l'évangile de Jean, a toujours contemplé la naissance de l'Église dans le geste du soldat qui transperce le côté du Christ mort sur la croix : "aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau" (Jn 19, 34). Le Catéchisme de l'Église Catholique enseigne que "le commencement et la croissance de l'Église sont signifiés par le sang et l'eau sortant du côté ouvert de Jésus crucifié".

Ce sang et cette eau sont vus comme le symbole des sacrements fondateurs de la vie chrétienne : le sang évoque l'Eucharistie, sacrifice de la Nouvelle Alliance, et l'eau évoque le Baptême, qui nous fait naître à la vie nouvelle. L'Église naît de l'acte d'amour total du Christ, de son don suprême sur la Croix. Les Pères de l'Église aiment à faire le parallèle avec la création d'Ève : de même qu'Ève a été formée du côté d'Adam endormi, ainsi l'Église, l'Épouse du Christ, est née du cœur transpercé du Nouvel Adam endormi dans le sommeil de la mort. L'institution de l'Eucharistie anticipait ce don, qui est réalisé sur la Croix.

La Pentecôte : manifestation et mission

Si l'Église a été constituée par le Christ et est née de sa Pâque, elle est "manifestée" au monde le jour de la Pentecôte. Cinquante jours après la Résurrection, alors que les Apôtres sont réunis au Cénacle avec Marie, l'Esprit Saint promis par Jésus descend sur eux sous la forme de langues de feu. Cet événement transforme radicalement les Apôtres : de craintifs et hésitants, ils deviennent des témoins courageux et audacieux de la Résurrection.

La Pentecôte n'est donc pas, à proprement parler, la fondation de l'Église, mais sa manifestation publique, son "baptême dans l'Esprit" qui l'investit de sa mission universelle. Le miracle des langues (glossolalie), où chacun entend les Apôtres parler dans sa propre langue, est le signe prophétique de la vocation "catholique" (c'est-à-dire universelle) de l'Église. Il inverse la malédiction de la tour de Babel, qui avait dispersé l'humanité dans l'incompréhension, et inaugure le rassemblement de toutes les nations dans l'unité de la foi. C'est l'Esprit Saint qui anime, sanctifie et guide l'Église, lui donnant la force de poursuivre la mission du Christ à travers les siècles.

Cinquième partie : La structure pérenne de l'Église dans la Tradition apostolique

L'Église fondée par le Christ et manifestée par l'Esprit n'est pas une réalité purement invisible ou désincarnée. Dès ses origines, elle possède une structure visible et une nature sacramentelle, attestées par le Nouveau Testament et par les plus anciens témoins de la Tradition.

La nature divino-humaine de l'Église

Pour comprendre la structure de l'Église, il faut d'abord saisir sa nature profonde, telle qu'elle a été explicitée notamment par le Concile Vatican II dans la constitution Lumen Gentium.

- Le Corps mystique du Christ : L'Église n'est pas une simple organisation humaine. Elle est un organisme vivant, unie au Christ comme un corps est uni à sa tête. Par le baptême, les fidèles sont incorporés au Christ, et par l'Eucharistie, cette union est sans cesse nourrie et approfondie. Le Christ vit et agit dans son Église, qui est son Corps mystique.

- Le sacrement du salut : L'Église est définie comme le "sacrement universel du salut". Un sacrement est un signe visible d'une réalité invisible et sanctifiante. L'Église, dans sa réalité visible (sa communauté, sa hiérarchie, ses rites), est le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Elle est le lieu où le salut opéré par le Christ est rendu accessible aux hommes de tous les temps.

La hiérarchie apostolique dans le Nouveau Testament

Cette nature sacramentelle et visible de l'Église s'exprime dès les premiers temps par une structure hiérarchique. Les Actes des Apôtres et les Épîtres, notamment les lettres pastorales à Timothée et à Tite, témoignent de l'organisation des premières communautés. On y voit clairement se dessiner une triple structure ministérielle :

- Les Apôtres : Ils détiennent l'autorité fondatrice, reçue directement du Christ.

- Les presbytres (presbyteroi) ou épiscopes (episkopoi) : Ces termes, d'abord largement interchangeables, désignent les "anciens" ou "surveillants" établis par les Apôtres à la tête des communautés locales pour les gouverner, les enseigner et présider leur liturgie. Ils sont les précurseurs des prêtres et des évêques.

- Les diacres (diakonoi) : Institués pour seconder les Apôtres dans le service matériel et la charité (cf. Ac 6, 1-6), ils assistent les presbytres-épiscopes dans leur ministère.

La voix des Pères apostoliques : le maillon crucial de la Tradition

Les écrits des Pères apostoliques, ces auteurs chrétiens qui ont vécu à la fin du Ier et au début du IIe siècle, constituent un maillon essentiel entre l'âge des Apôtres et le développement ultérieur de l'Église. Leurs témoignages confirment de manière éclatante que la structure hiérarchique et la conscience de la succession apostolique sont des éléments constitutifs de l'Église primitive.

- Saint Ignace d'Antioche († vers 110) : Troisième évêque d'Antioche après saint Pierre, Ignace écrit sept lettres aux Églises d'Asie Mineure et à Rome alors qu'il est conduit au martyre. Ces textes sont un témoignage inestimable de la foi et de l'organisation de l'Église à peine une génération après la mort du dernier Apôtre. Ignace y décrit une structure hiérarchique à trois degrés (évêque, presbytres, diacres) comme étant la norme partout. Il martèle l'idée que l'unité de l'Église se réalise dans la communion avec l'évêque, qui préside "à la place de Dieu". Sa formule est célèbre : "Que personne ne fasse rien de ce qui regarde l’Église sans l’évêque... Là où paraît l’évêque, que là soit la communauté" (Lettre aux Smyrniotes, 8).

- Saint Irénée de Lyon († vers 202) : Disciple de saint Polycarpe, qui fut lui-même disciple de l'Apôtre Jean, Irénée est un témoin direct de la tradition apostolique. Confronté aux hérésies gnostiques, qui prétendaient détenir une tradition secrète et supérieure, Irénée développe dans son œuvre majeure, Contre les hérésies, le critère fondamental de la vérité chrétienne : la succession apostolique. La réponse d'Irénée aux mythes gnostiques n'est pas un contre-mythe, mais un appel à l'histoire concrète et vérifiable. La vraie doctrine, dit-il, n'est pas cachée ; elle est celle qui a été transmise publiquement et sans interruption par la succession des évêques dans les Églises fondées par les Apôtres. Il affirme : "Nous pouvons énumérer ceux qui, par les apôtres, ont été institués évêques dans les Églises, et leurs successeurs jusqu'à nous" (Contre les hérésies, III, 3, 1). Cette transmission historique et visible est le garant de la fidélité à l'enseignement du Christ. Pour illustrer son propos, il donne l'exemple de l'Église de Rome, "très grande, très ancienne et connue de tous", fondée par les glorieux apôtres Pierre et Paul, dont la succession épiscopale est une référence pour toutes les autres Églises en raison de sa "principauté plus puissante" (potentior principalitas).

Conclusion

Au terme de ce parcours à travers l'Écriture et la Tradition, l'intention fondatrice du Christ apparaît avec clarté. L'institution de l'Église n'est pas le fruit du hasard ou d'une évolution sociologique tardive, mais l'aboutissement d'un processus continu et délibéré, enraciné dans le dessein éternel de Dieu.

Ce processus a été préparé dans l'Ancienne Alliance, à travers la convocation du peuple d'Israël, le Qahal Yahweh. Il s'est ensuite déployé dans les actes et les paroles du Christ durant sa vie publique : par sa prédication du Royaume, par l'institution du collège des Douze comme fondement du nouvel Israël, par l'octroi de la primauté à Pierre comme roc de l'unité, et par la transmission à ses Apôtres de ses propres pouvoirs d'enseigner, de sanctifier et de gouverner.

Cette Église, ainsi constituée dans sa structure essentielle, est née du sacrifice rédempteur du Christ sur la Croix, symbolisé par le sang et l'eau jaillis de son côté transpercé. Elle a été manifestée au monde et investie de sa mission universelle par le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Enfin, sa structure apostolique et hiérarchique, voulue par son Fondateur, s'est perpétuée dès les premiers temps par la succession apostolique, garantie de la fidélité à la foi transmise une fois pour toutes.

Loin d'être une simple construction humaine, l'Église catholique se comprend donc elle-même, à la lumière de la Révélation, comme l'œuvre du Christ, son Corps mystique et son Épouse, le "sacrement universel du salut". Elle est la réponse divine et pérenne à la question du salut de l'humanité, le moyen par lequel le Christ a voulu poursuivre sa présence et sa mission rédemptrice dans le monde jusqu'à son retour glorieux.

Articles similaires

Questions sur la morale

Bienvenue aux équipes NET

La communion des saints et l'économie de l'intercession : Une architecture théologique de la solidarité invisible

Mais qui a créé Dieu?

La Croix, l'Église et le mystère de la souffrance

« La pierre » de Matthieu 16,18 est-elle saint Pierre? Ou sa profession de foi?

Développement ou corruption des dogmes ?

L’année de la foi

Science et Foi : Les Deux Ailes de la Vérité

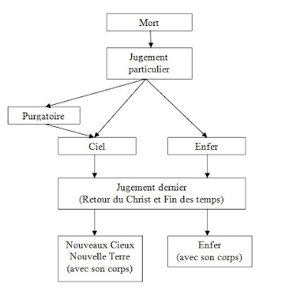

Qu'arrive-t-il après la mort?

Dignitatis Humanae : vue sous une herméneutique de la continuité (1/2)

Un voyage au cœur de la foi catholique

Le latin: la langue de l'Église (5/5)

Les 4 caractéristiques de la Véritable Église : L’Église est Catholique

Passage de la Bible : La hiérarchie dans l'Église

Apologétique avec saint Irénée

Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique : Les quatre signes de la véritable Épouse du Christ

La primauté de Pierre : fondement de l'unité voulue par le Christ

Le latin: la langue de l'Église (1/5)