Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique : Les quatre signes de la véritable Épouse du Christ

Introduction : Les quatre notes, un héritage de la foi

Lorsque les catholiques professent leur foi chaque dimanche, ils proclament dans le Credo : « Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique ». Loin d'être une simple énumération d'adjectifs, cette phrase contient l'essence même de ce qu'est l'Église selon le dessein de Dieu. Ces quatre attributs, connus sous le nom de « notes » ou « marques » de l'Église, ne sont pas des qualités que l'Église s'attribue à elle-même par orgueil, mais des dons essentiels qui lui viennent de Dieu par le Christ, dans l'Esprit Saint. Elles sont à la fois des réalités de foi, des mystères qui dépassent notre pleine compréhension, et des signes historiques visibles qui permettent de reconnaître la véritable Église du Christ à travers les âges.

L'origine historique de cette profession de foi en quatre points se trouve dans le Symbole de Nicée-Constantinople. Si le premier Concile œcuménique de Nicée en 325 a posé les fondements de la foi trinitaire face à l'hérésie arienne, c'est le premier Concile de Constantinople en 381 qui a complété et promulgué le Credo que nous connaissons aujourd'hui. Dans un contexte de profondes divisions doctrinales qui menaçaient de fracturer la chrétienté, les Pères conciliaires ont jugé nécessaire de préciser non seulement en qui nous croyons (le Père, le Fils et le Saint-Esprit), mais aussi en quelle Église nous croyons. En affirmant ces quatre marques, ils définissaient les contours de l'orthodoxie et l'identité de la véritable communauté des disciples face aux groupes schismatiques et hérétiques qui prétendaient aussi se réclamer du Christ. Cet article se propose d'explorer en profondeur chacune de ces quatre marques, en s'appuyant sur le triple fondement de l'Écriture Sainte, de la Tradition des Pères de l'Église et de l'enseignement constant du Magistère, notamment tel qu'il est exposé dans le Catéchisme de l'Église Catholique.

Première marque : L'Église est une

La source trinitaire de l'unité

L'unité de l'Église n'est pas d'abord une réalité sociologique ou le fruit d'une organisation humaine efficace. Elle est un mystère qui plonge ses racines dans la vie même de Dieu. Le Catéchisme de l'Église Catholique enseigne que le « modèle suprême et le principe » de l'unité de l'Église est l'unité d'un seul Dieu dans la Trinité des Personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Église est, selon la magnifique formule de saint Cyprien de Carthage reprise par le Concile Vatican II, un « peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit-Saint ».

Cette unité est le fruit de l'œuvre rédemptrice du Christ. Il a fondé une seule Église sur Pierre et a prié ardemment pour son unité la veille de sa Passion. Cette prière sacerdotale, rapportée dans l'Évangile de Jean, demeure le fondement scripturaire par excellence de cette marque : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21). L'unité des disciples n'est donc pas une fin en soi ; elle est le signe par lequel le monde peut reconnaître la mission divine du Christ. L'Esprit Saint, quant à lui, est l'âme de l'Église, le principe de sa vie et de son unité, qui rassemble dans la communion les fidèles de tous les temps et de tous les lieux, les unissant intimement au Christ et entre eux.

Les liens visibles de la communion

Si sa source est invisible et divine, l'unité de l'Église se manifeste dans le monde par des liens visibles et concrets. Le Catéchisme, au numéro 815, en identifie trois principaux :

- La profession d'une seule foi : C'est la foi reçue des Apôtres, fidèlement gardée et transmise de génération en génération. Cette foi, résumée dans les Symboles (Credo), est une et identique partout où l'Église est présente, malgré la diversité des langues et des cultures.

- La célébration commune des sacrements : Les fidèles sont unis par la participation aux mêmes mystères divins. Le Baptême nous incorpore tous à l'unique Corps du Christ, et l'Eucharistie, en particulier, réalise et manifeste de la manière la plus sublime cette unité.

- La succession apostolique : La structure hiérarchique de l'Église, assurée par le sacrement de l'Ordre, garantit la concorde et la gouvernance de la famille de Dieu. Les évêques, en tant que successeurs des Apôtres, unis au Pape, successeur de Pierre, sont le signe et l'instrument de cette unité visible.

Cette préoccupation pour l'unité visible est présente dès les premiers temps de l'Église. Saint Ignace d'Antioche († c. 115), sur le chemin de son martyre à Rome, ne cesse d'exhorter dans ses lettres les communautés chrétiennes à se rassembler autour de leur évêque, qu'il présente comme le garant de l'unité. Sa formule est célèbre : « Partout où paraît l’évêque, que là aussi soit la communauté, de même que partout où est le Christ-Jésus, là est l’Église catholique » (Lettre aux Smyrniotes 8, 2). Un peu plus d'un siècle plus tard, saint Cyprien de Carthage († 258), confronté aux schismes qui déchirent l'Église d'Afrique du Nord, rédige son grand traité De l'unité de l'Église catholique. Il y déploie des images inoubliables pour illustrer ce mystère : l'Église est comme le soleil qui a de multiples rayons mais une seule source de lumière, ou comme un arbre aux nombreuses branches mais qui ne tire sa force que d'un seul tronc. Son image la plus frappante est celle de la tunique sans couture du Christ, que les soldats n'ont pas osé déchirer (cf. Jn 19, 23-24), symbole de l'unité indivisible du Corps du Christ qu'aucun schisme ne devrait pouvoir rompre. Pour Cyprien, l'appartenance à cette Église une n'est pas une option : « On ne peut pas avoir Dieu pour Père quand on n'a pas l'Église pour mère ».

Les blessures de l'unité et l'appel à l'œcuménisme

L'unité est un don précieux, mais fragile. Le péché des hommes et ses conséquences historiques ont porté de graves atteintes à cette unité visible. Les schismes, les hérésies et les apostasies sont autant de « blessures de l'unité » qui contredisent la volonté du Christ. L'Église catholique reconnaît avec douleur ces divisions et enseigne que le désir de retrouver la pleine unité de tous les chrétiens est un appel de l'Esprit Saint. Le mouvement œcuménique, par la prière, le dialogue théologique, la conversion des cœurs et la collaboration fraternelle, est la réponse de l'Église à cet appel, afin que la prière du Christ pour l'unité de ses disciples soit un jour pleinement réalisée.

Il est essentiel de comprendre que cette unité voulue par le Christ n'est pas synonyme d'uniformité. Le Catéchisme précise que dès l'origine, l'Église une se présente avec une « grande diversité » qui provient de la variété des dons de Dieu et de la multiplicité des peuples et des cultures qui les reçoivent. L'unité de l'Église n'efface pas les légitimes diversités liturgiques (comme en témoignent les rites orientaux en communion avec Rome), spirituelles, théologiques ou disciplinaires. Au contraire, sa catholicité lui permet d'embrasser et de sanctifier cette richesse. L'unité de l'Église est donc symphonique, harmonisant de nombreuses voix différentes dans un unique chant de louange à Dieu, et non monolithique, imposant une note unique à tous.

Deuxième marque : L'Église est sainte

La source de la sainteté de l'Église

L'Église est proclamée sainte non pas en raison de la perfection morale de ses membres, mais parce que sa source est la sainteté même. Son auteur est le Dieu Très-Saint. Son fondateur est le Christ Jésus, le « seul Saint », qui « a aimé l’Église, il s’est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte » (Ep 5, 25-26). Il l'a unie à lui comme son propre Corps et l'a comblée du don de l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de sainteté.

De plus, l'Église est sainte car elle possède en elle « la plénitude des moyens de salut ». Le Christ lui a confié la totalité de la foi révélée, la vie sacramentelle et le ministère apostolique. Ces instruments de grâce sont des sources inépuisables de sanctification pour tous ceux qui les accueillent avec foi.18

Le paradoxe : une Église sainte composée de pécheurs

La plus grande objection à la sainteté de l'Église est une évidence : son histoire et le présent sont marqués par le péché, les faiblesses et parfois même les scandales de ses membres, y compris de ses ministres. Comment concilier cette réalité avec l'affirmation de sa sainteté?

La Tradition chrétienne a toujours été consciente de ce paradoxe. Les Pères de l'Église n'ont pas hésité à qualifier l'Église de casta meretrix (chaste prostituée) : chaste par son union indéfectible avec le Christ son Époux, mais prostituée par les infidélités et les péchés de ses enfants. Le Concile Vatican II, dans la constitution Lumen Gentium, enseigne que l'Église « renferme des pécheurs dans son propre sein », et qu'elle est donc « à la fois sainte et appelée à se purifier, et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement ». Le Catéchisme reprend cette image en rappelant la parabole du bon grain et de l'ivraie, qui grandissent ensemble dans le même champ jusqu'à la moisson de la fin des temps (cf. Mt 13, 24-30).

Pour bien comprendre ce mystère, il faut distinguer ce qui vient de l'Église en tant qu'institution divine et ce qui vient de la faiblesse de ses membres humains. La sainteté est une caractéristique essentielle, ontologique, de l'Église ; elle vient de sa Tête, le Christ, et de son Âme, l'Esprit Saint. Le péché, en revanche, n'est pas de l'Église, mais dans l'Église. Il est une trahison de son identité, une sorte de « mal-essence » qui contredit sa vocation profonde. Saint Augustin faisait déjà la distinction entre la « communion des sacrements », qui définit l'appartenance visible à l'institution ecclésiale, et la « communion des saints », qui est l'union vitale en charité avec Dieu. On peut appartenir à la première sans vivre pleinement de la seconde. Ainsi, le péché d'un chrétien, quelle que soit sa position, ne souille pas la sainteté intrinsèque de l'Église, qui réside dans le Christ et les moyens de salut qu'il lui a confiés. L'Église n'est pas un musée pour les saints, mais un hôpital pour les pécheurs, où le divin Médecin vient les guérir et les sanctifier.

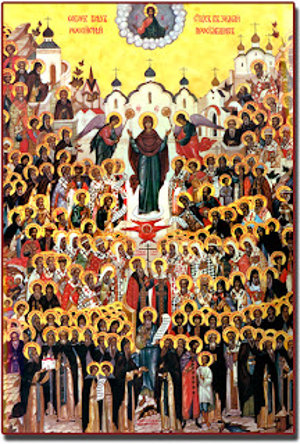

La sainteté qui resplendit : les saints et la Vierge Marie

Bien que souvent voilée par les péchés de ses membres, la sainteté de l'Église resplendit de manière éclatante dans la vie des saints. En canonisant certains de ses enfants, l'Église ne fait pas que les proposer comme modèles ; elle reconnaît la puissance de l'Esprit de sainteté à l'œuvre en elle et soutient l'espérance des fidèles.

Enfin, c'est en la Vierge Marie que l'Église contemple sa perfection. En elle, l'Église est déjà « la toute sainte », sans tache ni ride. Marie est l'icône de ce que l'Église tout entière est appelée à devenir dans la gloire du Ciel, l'Épouse immaculée de l'Agneau.

Troisième marque : L'Église est catholique

Le double sens de la "catholicité"

Le mot « catholique » vient de l'adverbe grec kath'holon, qui signifie « selon la totalité » ou « universel ». Cette marque, comme l'enseigne le Catéchisme en s'inspirant notamment de saint Cyrille de Jérusalem († 387), possède un double sens inséparable :

- Catholicité en intégralité (sens qualitatif) : L'Église est catholique parce qu'en elle le Christ est présent. Comme le disait déjà saint Ignace d'Antioche, « Là où est le Christ Jésus, là est l'Église Catholique ». Parce qu'elle est le Corps du Christ, elle possède la plénitude des moyens de salut : la confession de foi droite et complète, la vie sacramentelle intégrale et le ministère ordonné dans la succession apostolique. Elle ne manque de rien de ce que Dieu a voulu donner aux hommes pour leur salut.

- Catholicité en totalité (sens quantitatif et géographique) : L'Église est catholique parce qu'elle a reçu du Christ la mission de s'adresser à l'universalité du genre humain. Elle n'est la propriété d'aucun peuple, d'aucune race, d'aucune culture ni d'aucune époque. Sa vocation est de rassembler tous les hommes, de toutes les nations, dans l'unité du Peuple de Dieu.

La mission universelle

Cette marque est donc, par essence, missionnaire. Le fondement de cette catholicité en action est le grand envoi du Christ ressuscité à ses Apôtres : « Allez! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19). L'Église est, par nature, « en sortie ». Elle est le « sacrement universel du salut », c'est-à-dire le signe et l'instrument voulu par Dieu pour que l'humanité entière retrouve en Christ son unité et son salut.

La catholicité de l'Église offre un double antidote aux erreurs modernes. D'une part, elle s'oppose à toute forme de sectarisme. La véritable Église du Christ ne peut être une communauté fermée, élitiste, réservée à une ethnie ou à une culture. Par nature, elle est ouverte à tous, sans distinction. D'autre part, elle s'oppose au relativisme. L'universalité de l'Église n'est pas celle d'un vague sentiment religieux où toutes les croyances se vaudraient. C'est l'universalité d'une Vérité plénière et d'un salut intégral, offerts par Dieu à tous les hommes en Jésus-Christ. La prétention de l'Église catholique à détenir l'intégralité des moyens de salut (catholicité qualitative) est ce qui fonde et justifie sa mission universelle (catholicité quantitative).

Quatrième marque : L'Église est apostolique

Le triple fondement de l'apostolicité

La dernière marque, l'apostolicité, ancre l'Église dans l'histoire et la relie de manière indéfectible à son origine. Le Catéchisme (CEC 857) enseigne que l'Église est apostolique en un triple sens :

- Par sa fondation : Elle demeure bâtie sur le « fondement des apôtres » (Ep 2, 20), témoins choisis et envoyés en mission par le Christ lui-même. Le Christ est la pierre angulaire, mais les Apôtres sont les pierres de fondation de l'édifice.

- Par son enseignement : Elle garde et transmet fidèlement, avec l'assistance de l'Esprit Saint, l'enseignement, le « bon dépôt » de la foi reçu des Apôtres.

- Par sa structure : Elle continue d'être enseignée, sanctifiée et dirigée par les Apôtres à travers leurs successeurs, les évêques, en communion avec le successeur de Pierre, l'Évêque de Rome.

La succession apostolique, sceau de la vérité

Ce troisième aspect, la succession apostolique, est d'une importance capitale. Face aux hérésies gnostiques du IIe siècle, qui prétendaient détenir une tradition secrète et supérieure à celle des Apôtres, saint Irénée de Lyon († c. 202) a forgé l'argument décisif de la succession apostolique dans son grand ouvrage Contre les hérésies. Pour Irénée, la vraie doctrine n'est pas cachée ; elle est publique et prêchée dans toutes les Églises fondées par les Apôtres. Pour s'assurer de l'authenticité d'un enseignement, il suffit de vérifier s'il est en accord avec celui de l'évêque du lieu, et de remonter la chaîne ininterrompue des évêques jusqu'à l'Apôtre fondateur. Irénée donne alors l'exemple paradigmatique de l'Église de Rome, « très grande, très ancienne et connue de tous », fondée par les « très glorieux apôtres Pierre et Paul ». Il énumère la liste de ses évêques, de Lin à Éleuthère (le pape de son époque), comme preuve tangible de la conservation et de la transmission fidèle de la tradition apostolique.

La succession apostolique n'est donc pas une simple transmission de pouvoir administratif. Elle est la garantie vivante de la permanence de la foi des Apôtres dans l'Église à travers le temps. Elle est le canal par lequel le Christ lui-même continue de paître, d'enseigner et de sanctifier son troupeau.

| Marque de l'Église | Père de l'Église emblématique | Œuvre principale | Concept clé |

| Une | Saint Ignace d'Antioche & Saint Cyprien de Carthage | Lettres & De l'unité de l'Église | L'unité autour de l'évêque ; l'Église Mère ; la tunique sans couture. |

| Sainte | Saint Augustin d'Hippone | Sermons, La Cité de Dieu | Casta meretrix ; le champ du bon grain et de l'ivraie ; distinction entre la communion des sacrements et la communion des saints. |

| Catholique | Saint Cyrille de Jérusalem | Catéchèses | Le double sens de "catholique" : universalité (géographique) et intégralité (plénitude de la foi et du salut). |

| Apostolique | Saint Irénée de Lyon | Contre les hérésies | La succession apostolique comme garantie de la transmission de la vraie foi contre les hérésies. |

Conclusion : L'harmonie inséparable des quatre marques

Les quatre marques de l'Église ne sont pas des qualités indépendantes les unes des autres. Elles sont profondément liées, s'illuminant et se confirmant mutuellement. Elles forment une harmonie qui révèle le visage de l'unique Épouse du Christ.

En réfléchissant à leur interconnexion, on peut percevoir comment l'apostolicité sert de clé de voûte, de fondement historique et structurel pour les trois autres.

- L'Église est Une parce qu'elle est unie dans la profession de la foi apostolique et sous la direction des successeurs des Apôtres.

- L'Église est Sainte parce qu'elle est sanctifiée par les moyens de salut (doctrine, sacrements) que le Christ a confiés aux Apôtres et à leurs successeurs.

- L'Église est Catholique parce qu'elle a la charge de proclamer l'Évangile à toutes les nations, accomplissant ainsi la mission universelle confiée par le Christ aux Apôtres.

L'apostolicité ancre l'Église dans l'événement historique de l'Incarnation et de la Révélation. Elle garantit que l'Église d'aujourd'hui est bien la même que celle qui est sortie des mains du Christ et du Cénacle au jour de la Pentecôte. C'est cette continuité historique et doctrinale, assurée par la succession apostolique, qui constitue un des arguments apologétiques les plus puissants de l'Église catholique face aux communautés chrétiennes qui ont connu une rupture dans cette succession.

Contempler ces quatre marques est un motif de foi, d'espérance et de charité. Elles nous rappellent que l'Église, malgré les faiblesses humaines qui la marquent, est une réalité divine, un mystère qui nous dépasse. Pour le fidèle, reconnaître ces marques sur le visage de l'Église catholique est une invitation à rendre grâce, mais aussi un appel à vivre plus profondément son appartenance à ce Corps mystique : en travaillant pour son unité, en témoignant de sa sainteté par une vie convertie, en participant à sa mission catholique et en demeurant fermement attaché à sa foi apostolique.

Articles similaires

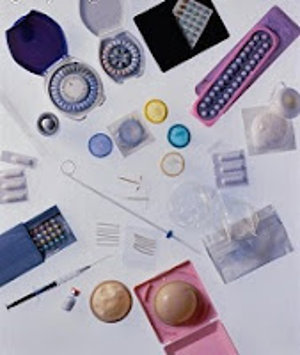

Question d’un lecteur : Pourquoi pas la contraception dans le mariage ?

L'Église catholique ne ressemble pas à l'Église primitive...

Réflexions bibliques du 30 novembre 2014 : Premier dimanche de l'Avent

Introduction aux grands conciles de l'Église : pourquoi sont-ils essentiels pour comprendre la foi catholique aujourd'hui ?

Le protestantisme (4/4): ce que l'on peut apprendre des protestants

Fête de Saint Clément de Rome: 23 novembre

L'Église, Corps et Épouse du Christ

Fête de tous les Saints : 1er novembre

Les catholiques sont-ils chrétiens? : Partie 1 – Le Baptême

La foi et les œuvres

26 avril 2015 - Quatrième dimanche de Pâques

Le Concile de Chalcédoine (451) : La définition de la double nature du Christ

Un voyage au cœur de la foi catholique

Le Concile de Constance (1414-1418) : Fin du Grand Schisme d'Occident et réformes ecclésiastiques

Est-ce l’Église catholique qui nous a donné la Bible? (et comment sommes-nous sauvés?)

Le Concile de Latran V (1512-1517) : Réformes inachevées à la veille de la Réforme protestante

Saint Grégoire le Grand: 3 septembre

Fête du pape saint Jean XXIII : 11 octobre

Saint Pie X: 21 aout