À la découverte de Jésus et de la Bible

Introduction: La quête de sens et le courage de poser des questions

L'aventure humaine est, à son niveau le plus profond, une quête de sens. Tôt ou tard, dans le silence de la conscience, des questions fondamentales émergent, pressantes et inéluctables : « Qui suis-je? D'où viens-je et où vais-je? Pourquoi la présence du mal? Qu'y aura-t-il après cette vie? ». Ces interrogations ne sont pas le signe d'une faiblesse ou d'un égarement ; elles sont la marque même de notre humanité. Elles résonnent à travers les cultures et les siècles, des écrits sacrés d'Israël aux Védas, des dialogues de Platon aux prédications de Bouddha. Elles témoignent de la vérité fondamentale inscrite sur le fronton du temple de Delphes : « Connais-toi toi-même ». Se poser ces questions, c'est déjà commencer à se distinguer au sein de la création, à affirmer sa dignité d'être pensant et aspirant à la vérité.

Loin de craindre ces questions, la tradition chrétienne les accueille et les honore. Elle ne les considère pas comme des obstacles à la foi, mais comme le seuil même de la rencontre avec le divin. L'Église se perçoit comme une pèlerine sur les routes du monde, engagée dans une « diaconie de la vérité », un service humble et dévoué à la quête commune de l'humanité. Elle ne prétend pas offrir des réponses simplistes ou magiques, mais propose une vision du monde – une Weltanschauung – cohérente, profonde et capable de satisfaire les aspirations les plus profondes du cœur et de l'intelligence.

Ce rapport est conçu comme une invitation à un voyage de découverte. Il s'adresse à celui ou celle qui, avec une honnêteté intellectuelle et un cœur ouvert, souhaite explorer les fondements du christianisme. Il ne s'agit pas d'un exercice de persuasion forcée, mais d'une exposition raisonnée des affirmations centrales de la foi chrétienne. Ce chemin est une invitation à considérer que la foi en Jésus-Christ n'est pas une fuite hors du monde, mais une manière plus profonde de le comprendre et de l'habiter.

Les affirmations fondamentales – Enquête sur le message chrétien

Après avoir établi que la foi chrétienne invite à une enquête rationnelle et honnête, il est temps de se tourner vers l'objet même de cette foi. Qu'affirme le christianisme? Sur quoi reposent ses doctrines fondamentales? Cette deuxième partie examinera les trois piliers sur lesquels l'édifice chrétien est construit : la personne unique de Jésus-Christ, le texte qui le révèle, la Bible, et les arguments philosophiques qui rendent plausible l'existence même d'un Dieu à qui s'adresser.

La figure centrale : Qui était Jésus de Nazareth?

Au cœur du christianisme, il n'y a pas d'abord un livre ou un système de pensée, mais une personne : Jésus de Nazareth. Toute la structure de la foi repose sur son identité et ses actions. La question « Qui était-il vraiment? » n'est donc pas une question périphérique ; elle est la question centrale.

Le socle historique

Avant toute considération théologique, il est crucial d'établir que Jésus de Nazareth est une figure historique avérée. Son existence n'est pas une simple légende pieuse. Outre les écrits du Nouveau Testament, des historiens non-chrétiens du premier et du deuxième siècle, comme le Romain Tacite, le Juif Flavius Josèphe ou le satiriste Lucien de Samosate, mentionnent son existence, son exécution sous Ponce Pilate en Judée, et le mouvement qu'il a initié. Si les détails de sa vie et de son enseignement proviennent principalement des sources chrétiennes, le fait historique de sa personne est solidement établi.

Des affirmations sans précédent

Ce qui distingue Jésus de tous les autres fondateurs de religion ou maîtres spirituels, ce ne sont pas seulement ses enseignements moraux, bien que sublimes, mais les affirmations extraordinaires qu'il a faites sur sa propre identité. Il ne se présentait pas comme un simple prophète ou un sage parmi d'autres. Ses paroles et ses actes le plaçaient dans une catégorie absolument unique.

L'écrivain et apologiste C. S. Lewis a popularisé un argument connu sous le nom de « trilemme », qui met en lumière le défi posé par les affirmations de Jésus. Face à un homme qui prétend pardonner les péchés (un droit réservé à Dieu), qui se dit « un avec le Père », qui accepte d'être adoré et qui s'annonce comme le juge eschatologique de l'humanité, il n'y a que trois conclusions logiques possibles :

- Il était un menteur (un imposteur) : Il savait que ses affirmations étaient fausses, mais les a faites pour tromper les gens et acquérir du pouvoir. Cette hypothèse se heurte à la qualité morale sublime de son enseignement et au fait qu'il est mort pour ces affirmations, ce qu'un imposteur fait rarement.

- Il était un fou (un déséquilibré) : Il croyait sincèrement être Dieu, mais il était dans l'illusion. Cette hypothèse est difficilement compatible avec la sagesse profonde, l'équilibre psychologique et la créativité stupéfiante qui se dégagent de ses paraboles et de ses dialogues.

- Il était le Seigneur (celui qu'il prétendait être) : Ses affirmations étaient vraies.

L'option confortable qui consisterait à voir en Jésus un grand maître de morale, mais rien de plus, est la seule que Jésus lui-même ne nous laisse pas. Ses affirmations sont trop radicales pour cela. Il nous force à un choix.

Pour approfondir le sujet de l'identité de Jésus, vous pouvez consulter l'article Vrai Dieu et vrai homme : Le cœur du mystère du Christ.

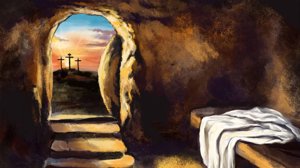

La Résurrection comme clé de voûte

Comment trancher ce dilemme? Les chrétiens affirment que Dieu lui-même a fourni la preuve décisive, le sceau d'authenticité sur la vie et les affirmations de Jésus : sa Résurrection d'entre les morts. La foi chrétienne n'est pas fondée sur une philosophie abstraite, mais sur cet événement historique précis. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors, comme le dit l'apôtre Paul, la foi chrétienne est vaine.

La Résurrection est présentée dans le Nouveau Testament non comme une idée ou un symbole, mais comme un fait. La crédibilité de cette affirmation repose sur une convergence de preuves historiques :

- Le tombeau vide : Toutes les sources, y compris celles des adversaires du christianisme, s'accordent sur le fait que le tombeau de Jésus était vide le troisième jour. Les autorités juives et romaines, qui avaient tout intérêt à étouffer la nouvelle religion, n'ont jamais pu produire le corps.

- Les apparitions post-résurrection : De nombreux témoins, individuellement et en groupe (parfois plus de 500 personnes à la fois), ont affirmé avoir vu, entendu et touché Jésus vivant après sa crucifixion. Ces apparitions ne peuvent être réduites à de simples hallucinations, qui sont des expériences privées et non collectives.

- La transformation des disciples : C'est peut-être la preuve la plus puissante. Un groupe d'hommes et de femmes terrifiés, qui s'étaient cachés après l'arrestation de leur maître, sont devenus du jour au lendemain des prédicateurs audacieux, prêts à affronter la persécution et la mort pour proclamer que Jésus était ressuscité. Quelque chose d'extraordinaire a dû se produire pour expliquer une transformation aussi radicale et soudaine.

La Résurrection est ainsi la « garantie » offerte par Dieu, l'événement qui valide rétroactivement toutes les affirmations de Jésus. Si Jésus est bien ressuscité des morts, alors il n'était ni un menteur, ni un fou. Il était bien celui qu'il prétendait être : le Fils de Dieu, le Seigneur de la vie.

Pour approfondir le sujet des preuves de la Résurrection de Jésus, vous pouvez consulter l'article Les preuves de la résurrection du Seigneur : fondement de la foi chrétienne

Le texte fondateur : Peut-on se fier à la Bible?

Si la personne de Jésus est le cœur de la foi, la Bible est le principal moyen par lequel cette personne nous est connue. La question de la fiabilité de ce texte est donc cruciale. Pour un esprit moderne, habitué à la critique historique et scientifique, aborder un texte ancien revendiquant une autorité divine peut sembler une tâche intimidante, voire suspecte. Une approche honnête de la Bible nécessite de comprendre ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas.

Comprendre la Bible

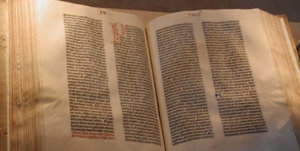

Une erreur commune est de considérer la Bible comme un seul livre, écrit d'un seul jet. Il s'agit en réalité d'une bibliothèque, une collection de 73 livres (pour le canon catholique) rédigés par des auteurs divers, dans des genres littéraires variés (récits historiques, codes de lois, poésie, lettres, prophéties, apocalypses), sur une période de plus de mille ans. Elle se divise en deux grandes parties :

- L'Ancien Testament : Il raconte l'histoire de la création et de la relation d'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, préparant la venue du Messie.

- Le Nouveau Testament : Il se concentre sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ainsi que sur la naissance de l'Église primitive. C'est dans cette partie que se trouvent les sources principales sur Jésus, notamment les quatre Évangiles (Matthieu, Marc, Luc et Jean).

La question de la fiabilité

La crédibilité du christianisme repose en grande partie sur la fiabilité des récits du Nouveau Testament, et plus particulièrement des Évangiles, qui nous livrent le portrait de Jésus. Plusieurs arguments soutiennent leur caractère digne de confiance.

- Proximité des sources : Contrairement à de nombreuses biographies de figures antiques écrites des siècles après leur mort, les Évangiles ont été rédigés dans les décennies qui ont suivi la vie de Jésus. Les spécialistes datent généralement leur composition entre 65 et 95 après J.-C., à une époque où des témoins oculaires des événements étaient encore en vie et pouvaient corroborer ou contester les récits.

- Témoignage oculaire : La tradition de l'Église a toujours affirmé que les Évangiles sont basés sur les témoignages directs des apôtres (Matthieu et Jean) ou de leurs proches collaborateurs (Marc, disciple de Pierre ; Luc, compagnon de Paul). Les textes eux-mêmes contiennent de nombreux détails qui sentent le vécu et qui sont caractéristiques des récits de témoins oculaires.

- Précision des détails : Les Évangiles sont remplis de détails précis sur la géographie de la Palestine, les coutumes sociales, les pratiques religieuses et les figures politiques de l'époque, détails qui ont été maintes fois confirmés par l'archéologie et les études historiques.

- Fiabilité de la transmission : Le nombre de manuscrits anciens du Nouveau Testament est extraordinairement élevé (plus de 24 000 copies ou fragments), bien plus que pour n'importe quel autre texte de l'Antiquité. Cette abondance de manuscrits, datant pour certains de très près des originaux, permet aux spécialistes de reconstituer le texte original avec une très grande certitude. Les variations entre les manuscrits sont minimes et ne touchent à aucun point de doctrine essentiel.

- Formation du canon : La liste des livres considérés comme inspirés (le « canon ») n'a pas été décidée arbitrairement par un concile des siècles plus tard. Il s'agit plutôt d'un processus de reconnaissance par l'Église primitive. Les communautés chrétiennes ont progressivement reconnu comme faisant autorité les livres qui étaient d'origine apostolique, qui étaient conformes à la foi reçue et qui étaient utilisés dans la liturgie.

Le cœur de la question

L'enjeu n'est pas de prouver que la Bible est un manuel de science ou un compte-rendu journalistique au sens moderne. Les genres littéraires doivent être respectés. La question fondamentale est de savoir si le portrait de Jésus que les Évangiles nous transmettent est substantiellement fidèle à la réalité historique. Les données disponibles suggèrent une réponse positive. Les auteurs des Évangiles étaient des gens sérieux, bien informés, qui ont pris soin de transmettre ce qu'ils avaient vu et entendu. Le scepticisme radical qui voudrait faire de Jésus une pure invention ne résiste pas à l'examen des faits. On peut donc aborder la Bible avec la confiance qu'elle nous met en contact réel avec la personne et le message de Jésus de Nazareth.

Pour approfondir le sujet de la fiabilité de la Bible, vous pouvez consulter l'article La fiabilité des textes de la Bible : une enquête entre foi, histoire et raison

Conclusion: La découverte sans fin

Ce parcours à travers les fondements du christianisme a cherché à démontrer que la foi n'est pas un renoncement à l'intelligence, mais son plein épanouissement. Il a été montré que la tradition chrétienne valorise une enquête rationnelle, que ses affirmations centrales reposent sur des bases historiques solides, que des arguments philosophiques puissants soutiennent la plausibilité de l'existence de Dieu, et que même les objections les plus redoutables trouvent des réponses d'une profondeur unique dans le message de la Croix et de la Résurrection.

Ce rapport, cependant, n'est pas un point final. Il se veut un point de départ, une carte pour un territoire qui reste à explorer personnellement. L'enquête intellectuelle, aussi nécessaire soit-elle, n'est que le vestibule. Le but ultime de cette découverte n'est pas de maîtriser un ensemble de propositions ou de gagner un débat, mais de rencontrer une personne. Car au terme de toutes les questions, la réponse que le christianisme propose est Jésus-Christ lui-même, qui a dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). Le passage de l'assentiment intellectuel à la confiance personnelle, de l'enquête sur le Christ à la relation avec lui, est le cœur du pèlerinage de la foi.

Pour ceux qui souhaitent poursuivre cette exploration, les ressources suivantes, issues de la grande tradition chrétienne et de ses interprètes contemporains, peuvent servir de guides précieux.

Articles similaires

Ceci est mon Corps, par saint Thomas d'Aquin

Vrai Dieu et vrai homme : Le cœur du mystère du Christ

Est-ce l’Église catholique qui nous a donné la Bible? (et comment sommes-nous sauvés?)

Jésus vs. le Fils de Dieu

Réflexions bibliques du dimanche 20 avril 2014: Il vit et il crut

Réflexions bibliques du dimanche 4 mai 2014: Emmaüs et nous

Jésus est Dieu : Je Suis (Jean 8, 51-59)

La croix et le purgatoire

La primauté de Pierre : fondement de l'unité voulue par le Christ

Le Dimanche des Rameaux

Sainte Marthe, Marie et Saint Lazare: 29 juillet

Jésus nourrit les quatre mille

Ils célébraient l’Eucharistie: Jean 6

Pour que ta Foi ne défaille pas

Fête du Cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie: 8 juin

19 avril 2015 - Troisième dimanche de Pâques

Le dépôt de la foi

4 faits soutenant l'historicité de la Résurrection de Jésus

22 mars 2015 - Cinquième dimanche du Carême