Vrai Dieu et vrai homme : Le cœur du mystère du Christ

Introduction : Le paradoxe divin au centre de notre foi

Au cœur de la foi catholique, et plus largement de tout le christianisme, se trouve une affirmation qui défie la simple logique humaine tout en étant la clé de voûte de la Révélation divine : Jésus-Christ, le charpentier de Nazareth, est tout à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Cette vérité n'est pas une contradiction à résoudre, mais un mystère à contempler, un paradoxe divin qui révèle la logique suprême de l'amour de Dieu. Comprendre ce mystère, autant qu'il nous est donné de le faire, est essentiel pour saisir le sens de la Sainte Trinité, la nature de l'Église, la puissance des sacrements et la réalité de notre propre salut. Loin d'être une simple subtilité théologique réservée aux érudits, l'identité de Jésus comme Dieu fait homme est le fondement sur lequel repose toute l'architecture de la foi.

La place centrale de cette doctrine est visible dans la structure même de nos plus anciennes professions de foi. Le Symbole des Apôtres et le Symbole de Nicée-Constantinople, que nous proclamons chaque dimanche, consacrent leur section la plus longue et la plus détaillée à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Cet accent n'est pas un hasard. Il est le reflet des premiers siècles de l'Église, où la question « Qui est Jésus? » fut l'objet des débats théologiques les plus intenses et les plus fondamentaux. La réponse, forgée sous l'assistance du Saint-Esprit, a établi pour toujours que Jésus est le pivot de l'histoire du salut, le point de rencontre entre le Ciel et la Terre. Il est le pont entre Dieu le Père, Créateur de toutes choses, et le Saint-Esprit, Seigneur qui donne la vie. Sans une christologie juste, notre compréhension de Dieu et de l'homme demeure incomplète et déformée.

Cet article se propose d'explorer les profondeurs de ce mystère central. En nous appuyant sur la Sainte Écriture, la Tradition apostolique et le Magistère de l'Église, nous chercherons à éclairer comment Jésus peut être une seule personne tout en possédant deux natures complètes, la divine et l'humaine. Nous verrons comment cette vérité, loin d'être une invention tardive, est solidement ancrée dans la Révélation biblique, comment elle a été défendue contre les hérésies par les grands Conciles œcuméniques, et comment elle constitue le fondement indispensable de notre rédemption. Car en fin de compte, la doctrine de l'Incarnation n'est pas un problème à résoudre, mais une Personne à rencontrer : le Dieu qui, par un amour infini, s'est fait l'un de nous pour nous rendre participants de sa vie divine.

Le mystère de l'union hypostatique : Une personne, deux natures

Pour articuler le mystère de l'identité de Jésus, l'Église, guidée par l'Esprit Saint, a développé un langage théologique d'une grande précision. Le terme clé pour comprendre comment Jésus est à la fois Dieu et homme est l'union hypostatique. Ce concept, bien que technique, est indispensable pour exprimer la foi orthodoxe sans tomber dans l'erreur.

Le mot « hypostatique » vient du grec hypostasis (ὑπόστασις), qui signifie substance, réalité distincte ou, dans le langage théologique qui s'est affiné au fil des controverses, « personne ». L'union hypostatique désigne donc l'union des deux natures — la nature divine et la nature humaine — en l'unique personne (l'unique hypostase) du Fils de Dieu. Il est crucial de comprendre qu'il n'y a en Jésus qu'une seule personne, et cette personne est divine : la deuxième Personne de la Sainte Trinité, le Verbe éternel. Cette personne divine unique a assumé, au moment de l'Incarnation, une nature humaine complète, avec un corps et une âme rationnelle, sans cesser d'être ce qu'elle a toujours été : Dieu.

La formulation la plus claire et la plus définitive de cette doctrine a été proclamée lors du Concile de Chalcédoine en 451. Face aux hérésies qui menaçaient de déformer la foi, les Pères conciliaires ont défini que les deux natures du Christ sont unies « sans confusion, ni transformation, ni division, ni séparation ». Cette formule, avec ses quatre célèbres adverbes, est un chef-d'œuvre d'équilibre théologique. Chacun de ces termes agit comme une balise, un garde-fou protégeant l'intégrité du mystère.

- Sans confusion, ni transformation : Ces deux adverbes protègent la distinction et l'intégrité des deux natures. La nature divine ne s'est pas changée en nature humaine, et la nature humaine n'a pas été absorbée ou dissoute dans la nature divine. Jésus n'est pas un tertium quid, une sorte de "troisième chose" mi-divine, mi-humaine, comme si l'on mélangeait deux couleurs pour en obtenir une troisième. Au contraire, chaque nature conserve parfaitement ses propriétés et ses opérations propres. Le Christ, en tant qu'homme, a eu faim, a ressenti de la fatigue et a souffert ; en tant que Dieu, il a pardonné les péchés et a calmé la tempête. Cette affirmation s'oppose directement à l'hérésie monophysite d'Eutychès, qui prétendait que les deux natures fusionnaient en une seule après l'Incarnation.

- Sans division, ni séparation : Ces deux derniers adverbes protègent l'unité de la personne du Christ. Bien que les natures soient distinctes, elles ne sont jamais séparées. Elles sont unies de manière indissoluble dans la seule et même personne du Verbe. Il n'y a pas deux "Jésus" — un Jésus divin et un Jésus humain — agissant de concert. Il n'y a qu'un seul et même Christ, le Fils de Dieu, qui agit à travers ses deux natures. Cette affirmation réfute l'hérésie de Nestorius, qui séparait le Christ en deux personnes, une divine et une humaine, liées par une simple union morale.

Ainsi, la foi catholique est une foi du « et... et », et non du « ou... ou ». Le Christ est et vrai Dieu et vrai homme. Il est et une seule personne et il possède deux natures distinctes. La formule de Chalcédoine nous enseigne à tenir ces deux vérités en tension, sans en sacrifier aucune. C'est dans cette affirmation paradoxale que réside la plénitude de la Révélation sur l'identité de notre Sauveur.

Les fondements dans la Sainte Écriture

La doctrine de l'union hypostatique, si précisément formulée par les Conciles, n'est pas une invention philosophique tardive. Elle est la synthèse fidèle et rigoureuse du témoignage unanime de la Sainte Écriture. L'Ancien et le Nouveau Testaments, lus à la lumière de la Tradition, dessinent un portrait cohérent de Jésus-Christ comme étant à la fois le Dieu éternel et un homme véritable, entré dans notre histoire.

Témoignages de sa pleine divinité

Les Écritures attestent de la divinité de Jésus de multiples manières, non seulement par des affirmations directes, mais aussi en lui attribuant les noms, les attributs et les œuvres qui n'appartiennent qu'à Dieu seul.

- Les titres divins : Le Nouveau Testament n'hésite pas à appeler Jésus « Dieu ». L'Évangile de Jean s'ouvre sur cette proclamation solennelle : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu » (Jean 1, 1). À la fin de ce même évangile, l'apôtre Thomas, face au Christ ressuscité, s'exclame dans un acte d'adoration : « Mon Seigneur et mon Dieu! » (Jean 20, 28), une confession que Jésus ne corrige pas mais qu'il accueille et loue. L'Épître aux Hébreux, citant le Psaume 45, applique directement au Fils le titre de Dieu : « Ton trône, ô Dieu, est pour les siècles des siècles » (Hébreux 1, 8). De plus, des titres réservés à YHWH dans l'Ancien Testament lui sont attribués, comme celui de « Dieu puissant, Père éternel » dans la prophétie d'Isaïe (Isaïe 9, 5) ou celui de « Seigneur » (Kyrios), qui est la traduction grecque du nom divin.

- Les attributs divins : Jésus manifeste des qualités qui sont propres à Dieu. Il revendique l'omnipotence : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » (Matthieu 28, 18). Il fait preuve d'une connaissance surnaturelle, connaissant les pensées des hommes et l'avenir (Jean 16, 30, Apocalypse 2, 23). Plus frappant encore, il affirme sa préexistence éternelle face à ses contradicteurs : « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis » (Jean 8, 58). En utilisant l'expression « Je suis » (ego eimi), il s'identifie explicitement au Dieu qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent (Exode 3, 14).

- Les œuvres divines : Jésus accomplit des actions que seul Dieu peut faire. Il est l'agent de la création : « Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut » (Jean 1, 3; cf. Colossiens 1, 16). Il exerce le pouvoir divin de pardonner les péchés, ce qui scandalise les scribes qui reconnaissent à juste titre que « personne ne peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul » (Marc 2, 7). Il se présente comme le juge eschatologique de toute l'humanité (Jean 5, 22-30).

- L'adoration divine : Le Christ accepte et reçoit l'adoration qui n'est due qu'à Dieu. Les disciples se prosternent devant lui après qu'il a calmé la tempête (Matthieu 14, 33), l'aveugle-né guéri l'adore (Jean 9, 38), et les premiers hymnes chrétiens le célèbrent comme l'égal de Dieu (Philippiens 2, 6-11, Colossiens 1, 15-20).

- L'unité avec le Père : Enfin, les affirmations les plus directes viennent de Jésus lui-même lorsqu'il décrit sa relation unique avec le Père : « Moi et le Père nous sommes un » (Jean 10, 30) et « Celui qui m'a vu a vu le Père » (Jean 14, 9). Ces déclarations étaient si claires pour ses auditeurs qu'elles furent considérées comme un blasphème passible de la lapidation.

Témoignages de sa pleine humanité

En même temps que les Écritures affirment sa divinité, elles insistent avec une égale force sur la réalité et la plénitude de son humanité. Jésus n'est pas un dieu déguisé en homme ; il est véritablement devenu l'un de nous.

- Naissance et croissance humaines : Il est « né d'une femme, né sous la Loi » (Galates 4, 4). Il est né à Bethléem, a été enveloppé de langes et a grandi comme n'importe quel autre enfant, « en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Luc 2, 52). Il avait une famille, un village d'origine, Nazareth, et un métier, celui de charpentier.

- Corps et âme humains : Jésus a fait l'expérience de toutes les limites de la condition humaine. Les Évangiles le décrivent éprouvant la fatigue au bord du puits de Jacob (Jean 4, 6), la soif sur la croix (Jean 19, 28), la faim dans le désert (Matthieu 4, 2), et le besoin de sommeil dans la barque (Luc 8, 23). Il a également possédé une âme humaine avec toute la gamme des émotions : il a pleuré la mort de son ami Lazare (Jean 11, 35), il a ressenti une profonde tristesse à Gethsémani (« Mon âme est triste à en mourir », Matthieu 26, 38), et il a connu l'angoisse face à la Passion (Luc 22, 44).

- Souffrance et mort réelles : Son humanité n'était pas une simple apparence. Il a véritablement souffert les coups, les moqueries et la crucifixion. Il est réellement mort sur la croix, rendant son dernier souffle (Luc 23, 46). Après sa résurrection, il insiste sur la réalité physique de son corps glorifié, invitant ses disciples à le toucher : « un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai » (Luc 24, 39).

- Semblable à nous, sauf le péché : Le point crucial qui distingue son humanité de la nôtre est son absence totale de péché. L'Épître aux Hébreux le résume parfaitement : il a été « éprouvé en tout, d'une manière semblable, à l'exception du péché » (Hébreux 4, 15). C'est cette humanité parfaite et sans tache qui a fait de lui l'offrande agréable à Dieu pour notre salut.

La Révélation de l'Ancien Testament elle-même préparait le monde à ce mystère. Les prophéties messianiques dessinaient un portrait paradoxal qui ne pouvait trouver sa résolution que dans une personne à la fois divine et humaine. D'un côté, les prophètes annonçaient un roi descendant de David (2 Samuel 7), né à Bethléem (Michée 5, 2), un « Serviteur souffrant », méprisé et rejeté par les hommes (Isaïe 53). De l'autre, ils parlaient d'un enfant qui serait appelé « Emmanuel » (Dieu avec nous, Isaïe 7, 14), « Dieu fort » (Isaïe 9, 5), et dont les origines remontent « aux jours d'éternité » (Michée 5, 2). Comment le Messie pouvait-il être à la fois un homme de douleur et le Dieu tout-puissant? Cette tension prophétique n'est pas une contradiction, mais une préparation divine, créant un "espace doctrinal" que seule la personne de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, pouvait venir combler. Le Nouveau Testament n'invente donc pas la double nature du Christ ; il révèle Celui qui accomplit parfaitement cette identité prophétique.

La défense de la foi à travers les siècles

La clarté avec laquelle l'Église professe aujourd'hui le mystère du Christ est le fruit d'un long et parfois tumultueux processus historique. Les premiers siècles ont été marqués par d'intenses débats christologiques. Ces controverses, bien que périlleuses, se sont avérées providentielles, car elles ont contraint l'Église à approfondir sa compréhension de la Révélation et à formuler la foi apostolique avec une précision et une clarté qui nous éclairent encore aujourd'hui. Les grandes hérésies ont agi comme des catalyseurs, obligeant les Pères de l'Église, réunis en Conciles œcuméniques, à tracer les frontières de l'orthodoxie.

Les premières hérésies : Des défis providentiels

Trois grandes hérésies ont particulièrement menacé la foi au Christ vrai Dieu et vrai homme, chacune représentant une tentative de simplifier le mystère en sacrifiant l'une de ses composantes essentielles.

- L'arianisme : Au début du IVe siècle, un prêtre d'Alexandrie nommé Arius commença à enseigner que le Fils, le Verbe de Dieu, n'était pas éternel et co-égal au Père. Selon lui, le Fils était la première et la plus parfaite des créatures de Dieu, un être exceptionnel, mais néanmoins une créature. Il y eut un temps où le Fils "n'était pas". En niant que le Fils soit de la même substance (ousia) que le Père, l'arianisme le subordonnait radicalement, faisant de lui un dieu inférieur et sapant ainsi le fondement même de la Trinité et du salut. Si Jésus n'est pas pleinement Dieu, son sacrifice ne peut avoir une valeur infinie et ne peut donc pas nous sauver.

- Le nestorianisme : Au début du Ve siècle, Nestorius, patriarche de Constantinople, proposa une vision du Christ qui, dans la pratique, le divisait en deux personnes distinctes : une personne divine (le Verbe) et une personne humaine (Jésus de Nazareth). Ces deux personnes n'étaient unies que par une sorte de lien moral ou affectif, le Verbe habitant en l'homme Jésus comme dans un temple. La conséquence la plus célèbre de cette doctrine fut le refus de Nestorius d'accorder à la Vierge Marie le titre de Theotokos (Mère de Dieu). Selon lui, Marie n'avait enfanté que la personne humaine de Jésus, et non la personne divine du Verbe. Cette doctrine brisait l'unité du Christ et rendait impossible que les actions humaines de Jésus (sa souffrance, sa mort) soient véritablement les actions de la personne du Fils de Dieu.

- Le monophysisme (ou eutychianisme) : En réaction excessive au nestorianisme, un moine de Constantinople nommé Eutychès tomba dans l'erreur opposée. Il affirma qu'après l'Incarnation, la nature humaine du Christ avait été absorbée par sa nature divine, un peu comme une goutte de miel se dissout dans l'océan. Il n'y aurait donc en Christ qu'une seule nature (monè physis), une nature divine qui aurait assimilé l'humanité. Cette vision, bien qu'elle cherchât à préserver l'unité du Christ, le faisait au détriment de sa pleine humanité. Si le Christ n'est pas vraiment homme, avec une nature humaine intègre et distincte, il ne peut pas être notre représentant ni racheter notre nature humaine.

Nicée et Chalcédoine : Les phares de la christologie orthodoxe

Face à ces défis, l'Église a répondu par deux Conciles œcuméniques majeurs qui constituent les piliers de la christologie orthodoxe. Ces conciles ne sont pas des innovations, mais des clarifications autorisées de la foi transmise depuis les Apôtres.

- Le Concile de Nicée (325) : Convoqué par l'empereur Constantin pour mettre fin à la crise arienne qui déchirait l'Empire, le premier Concile œcuménique a réuni des évêques du monde entier à Nicée. La figure héroïque de ce concile fut saint Athanase d'Alexandrie, alors diacre, qui défendit avec une persévérance indéfectible la pleine divinité du Fils. Pour contrer l'arianisme, les Pères de Nicée ont inséré dans le Credo un terme non biblique mais théologiquement crucial : homoousios (ὁμοούσιος), qui signifie « consubstantiel » ou « de même nature ». En déclarant que le Fils est « engendré, non pas créé, consubstantiel au Père », le Concile a affirmé sans équivoque que Jésus-Christ est vrai Dieu, égal au Père en tout, et non une créature. Saint Athanase a compris que l'enjeu était le salut lui-même : seul un Dieu véritable peut nous diviniser et nous sauver de la mort.

- Le Concile de Chalcédoine (451) : Si Nicée a sécurisé le pôle divin de l'identité du Christ (« vrai Dieu »), le Concile de Chalcédoine, un siècle plus tard, a sécurisé son pôle humain (« vrai homme ») et a défini la manière de leur union. Ce concile représente le développement logique et nécessaire de la foi de Nicée. Face aux erreurs opposées de Nestorius (qui divisait la personne) et d'Eutychès (qui confondait les natures), les Pères de Chalcédoine ont élaboré leur célèbre définition. Ils se sont largement appuyés sur le Tome à Flavien, une lettre doctrinale d'une clarté et d'un équilibre remarquables, rédigée par le Pape saint Léon le Grand. En affirmant que le Christ est une seule personne en deux natures, unies « sans confusion, ni changement, sans division, ni séparation », le Concile a fourni le langage normatif pour la christologie orthodoxe, résolvant les controverses des siècles précédents.

Le passage de Nicée à Chalcédoine illustre magnifiquement le développement organique de la doctrine dans l'Église. Guidé par le Saint-Esprit, le Magistère ne change pas la foi, mais l'approfondit, répondant aux questions de chaque époque en construisant sur le fondement solide des définitions précédentes. Nicée a posé la fondation de la divinité du Fils ; Chalcédoine a achevé l'édifice en expliquant comment ce Fils divin est aussi pleinement homme dans une union parfaite et mystérieuse.

La sagesse des Pères et la clarté des Docteurs

Les définitions dogmatiques des grands conciles sont le sommet d'une montagne de réflexions théologiques menées par les plus grands esprits de l'Église. Les Pères de l'Église et, plus tard, les Docteurs scolastiques, ont fourni les concepts, les arguments et les synthèses qui ont permis de formuler la foi et qui continuent d'illuminer le mystère de l'Incarnation pour nous aujourd'hui.

L'héritage des Pères de l'Église

Parmi les innombrables Pères qui ont médité sur le Christ, deux contributions méritent une attention particulière dans le contexte des définitions conciliaires.

- Saint Léon le Grand et le Tome à Flavien : La lettre que le Pape Léon Ier envoya en 449 à Flavien, patriarche de Constantinople, fut un document providentiel qui prépara la voie au Concile de Chalcédoine. Sa clarté doctrinale et son équilibre pastoral étaient tels que les Pères conciliaires, après sa lecture, se seraient exclamés : « Pierre a parlé par la bouche de Léon! ». Dans ce texte magistral, saint Léon explique que dans le Christ, chaque nature conserve ses propriétés et accomplit les actions qui lui sont propres, mais en communion avec l'autre nature. Ainsi, la nature humaine souffre et meurt, tandis que la nature divine opère des miracles. Cependant, en raison de l'unité de la personne, on peut attribuer les actions de chaque nature à l'unique Personne du Fils de Dieu. C'est le Verbe qui a faim, et c'est le Fils de l'homme qui pardonne les péchés. Cette lettre a fourni le cadre théologique essentiel pour la définition chalcédonienne.

- La Communication des Idiomes (Communicatio Idiomatum) : Ce principe théologique, développé par les Pères comme saint Cyrille d'Alexandrie, est une conséquence directe de l'union hypostatique. Les « idiomes » sont les propriétés ou les attributs propres à chaque nature (par exemple, la mortalité pour la nature humaine, l'éternité pour la nature divine). Parce qu'il n'y a en Christ qu'un seul sujet, une seule personne, on peut légitimement "communiquer" ou attribuer les propriétés d'une nature à cette unique personne. Ce principe nous permet de faire des affirmations qui seraient autrement paradoxales, mais qui sont théologiquement vraies. Nous pouvons dire que « Dieu est mort sur la croix » (en référence à sa nature humaine) ou que « le Fils de l'homme est omniscient » (en référence à sa nature divine). Il ne s'agit pas d'une confusion des natures, mais de la reconnaissance que la personne qui meurt et la personne qui est omnisciente sont une seule et même Personne divine, le Fils de Dieu. Ce principe est la clé pour comprendre le langage de l'Écriture et de la liturgie, et il fonde la légitimité du titre Theotokos pour Marie : elle est Mère de Dieu parce que la personne qu'elle a enfantée selon la chair est la Personne éternelle de Dieu le Fils.

La synthèse magistrale de saint Thomas d'Aquin

Des siècles plus tard, saint Thomas d'Aquin, le Docteur Angélique, a offert à l'Église la synthèse la plus systématique et la plus philosophiquement rigoureuse du mystère de l'Incarnation. Dans la troisième partie (Tertia Pars) de sa Somme Théologique, il déploie toute la puissance de la raison éclairée par la foi pour explorer les profondeurs de ce dogme.

- Le mode de l'union : Saint Thomas analyse avec une précision inégalée le "mode d'union" du Verbe incarné (ST III, q. 2). Il démontre que l'union ne pouvait se faire dans la nature (ce qui aurait créé une nouvelle nature, ni divine ni humaine), mais devait se faire dans la personne, ou l' hypostase. La nature humaine du Christ n'a pas sa propre hypostase humaine ; elle subsiste dans l'hypostase divine du Verbe. C'est pourquoi le Christ n'est pas une personne humaine, mais une Personne divine avec une nature humaine.

- La convenance de l'Incarnation : Le Docteur Angélique explore les "raisons de convenance" de l'Incarnation. Il explique pourquoi il était particulièrement approprié que ce soit la Personne du Fils, et non le Père ou le Saint-Esprit, qui s'incarne (ST III, q. 3). Le Fils est le Verbe, la Parole, l'Image parfaite du Père ; il était donc convenable que ce soit par lui que Dieu se révèle visiblement. Il est le Fils par nature ; il était donc convenable que ce soit par lui que nous devenions fils adoptifs.

- La grâce du Christ : Saint Thomas distingue admirablement la grâce de l'union (la grâce unique et incommensurable qui est l'union hypostatique elle-même) de la grâce habituelle du Christ (la plénitude de grâce créée qui ornait son âme humaine). Il explique comment le Christ, en tant qu'homme, est la Tête de l'Église, et comment de cette Tête, la grâce se répand sur tous ses membres (ST III, q. 7-8).

L'œuvre de saint Thomas d'Aquin est un témoignage éclatant de l'harmonie entre la foi et la raison. En utilisant les outils de la philosophie aristotélicienne, il ne rationalise pas le mystère, mais en montre la cohérence interne, la beauté et l'harmonie avec l'ensemble de la Révélation divine.

Le fondement de notre salut

La doctrine de l'union hypostatique n'est pas une simple spéculation théologique. Elle est le cœur même de l'Évangile, car elle explique pourquoi et comment Jésus-Christ nous sauve. La question de savoir pourquoi le Sauveur devait être à la fois vrai Dieu et vrai homme est absolument centrale. La réponse révèle la sagesse, la justice et la miséricorde infinies de Dieu.

- Le seul médiateur : L'Écriture affirme qu'il y a « un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme : le Christ Jésus » (1 Timothée 2, 5). La fonction même d'un médiateur est de faire le pont entre deux parties. Pour être un médiateur parfait, le Christ devait appartenir aux deux mondes qu'il venait réconcilier. En tant qu'homme, il peut se tenir à nos côtés, représentant toute l'humanité devant le Père. En tant que Dieu, il peut se tenir aux côtés du Père, représentant Dieu auprès de l'humanité et conférant à ses actions une valeur et une efficacité divines. Il est le pont parfait, l'unique voie d'accès au Père.

- La valeur infinie du sacrifice : Le péché, en tant qu'offense contre la majesté infinie de Dieu, a contracté une dette infinie. Aucune créature finie, pas même le plus saint des hommes ou le plus grand des anges, ne pouvait offrir une réparation adéquate. La justice divine exigeait une satisfaction proportionnée à l'offense. Seule une Personne divine pouvait offrir un sacrifice d'une valeur infinie, capable de satisfaire pleinement la justice divine pour les péchés de toute l'humanité. C'est pourquoi le Sauveur devait être Dieu.

- La rédemption de notre humanité : En même temps, c'est la nature humaine qui avait péché en Adam, et c'est donc par une nature humaine que la réparation devait être offerte. Pour que notre humanité soit guérie et rachetée, il fallait qu'elle soit assumée par le Sauveur. C'est ce qu'exprime le grand principe patristique, formulé notamment par saint Grégoire de Nazianze : « Ce qui n'a pas été assumé n'a pas été guéri ». Si le Christ n'avait pas assumé une âme humaine rationnelle, notre intelligence et notre volonté ne seraient pas rachetées. S'il n'avait pas assumé un corps humain, notre corps ne serait pas destiné à la résurrection. Le Christ devait être pleinement homme pour racheter l'homme dans sa totalité. De plus, en tant que Dieu, il ne pouvait ni souffrir ni mourir. Il devait donc être homme pour pouvoir mourir à notre place et vaincre la mort de l'intérieur.

- Notre grand prêtre compatissant : Parce qu'il a assumé notre nature humaine avec toutes ses faiblesses, à l'exception du péché, le Christ n'est pas un Sauveur distant et insensible à nos luttes. L'Épître aux Hébreux insiste sur ce point : « Car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable, à l'exception du péché » (Hébreux 4, 15). Il connaît notre condition de l'intérieur. Il a connu la tentation, la fatigue, la douleur, l'angoisse. Il est donc le grand prêtre parfait, capable non seulement d'offrir le sacrifice pour nous, mais aussi de nous comprendre et de nous secourir dans nos épreuves.

La nécessité des deux natures pour le salut révèle une synthèse parfaite de la justice et de la miséricorde divines. La justice exigeait qu'un vrai sacrifice humain soit offert pour réparer la faute de la désobéissance humaine ; le Christ, en tant que Nouvel Adam, offre cette obéissance parfaite. La miséricorde exigeait que ce sacrifice ait une puissance suffisante pour sauver tous les hommes et pour nous communiquer la grâce ; en tant que Dieu, le sacrifice du Christ a une valeur infinie qui surabonde en miséricorde. En la personne du Christ sur la croix, comme le dit le psalmiste, « amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrasent » (Psaume 85, 10).

Les implications pour la vie du croyant

Le mystère de l'Incarnation n'est pas un événement du passé qui serait sans conséquence pour nous aujourd'hui. Au contraire, il est la source et le modèle de toute la vie chrétienne. L'union de la divinité et de l'humanité dans la personne de Jésus continue de façonner et de définir l'existence de l'Église et de chaque croyant, principalement à travers la vie sacramentelle et l'appel à la sainteté.

L'Incarnation et la vie sacramentelle

Les sacrements sont les canaux par lesquels l'œuvre rédemptrice du Christ nous est appliquée aujourd'hui. Ils ne sont pas de simples symboles, mais des signes efficaces qui communiquent la grâce qu'ils signifient. Le fondement de cette sacramentalité est l'humanité même du Christ, qui est le "sacrement primordial", l'instrument visible de l'action salvifique de Dieu.

- L'Eucharistie, sommet de la vie sacramentelle : La doctrine de la Présence Réelle dans la Sainte Eucharistie est une conséquence directe et logique de l'union hypostatique. L'Église enseigne que dans le Saint-Sacrement sont contenus « vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent le Christ tout entier ». Comment cela est-il possible? En vertu de l'union hypostatique, la divinité et l'humanité du Christ sont inséparablement unies. Là où se trouve son corps glorifié, là se trouve nécessairement sa Personne divine. Par la transsubstantiation, le pain et le vin deviennent le Corps et le Sang du Christ ; et par concomitance, là où est son Corps, sont aussi son Sang, son Âme et sa Divinité. Recevoir la communion, c'est donc entrer dans la communion la plus intime possible sur terre avec la personne divino-humaine de notre Sauveur, recevant en nous la source même de la vie divine.

L'Incarnation a opéré une sanctification radicale du monde matériel. En assumant un corps, le Fils de Dieu a montré que la matière n'est pas mauvaise ou indigne, mais qu'elle peut devenir le véhicule de la grâce divine. Cette vérité est au cœur de toute l'économie sacramentelle, qui utilise des éléments matériels — l'eau, l'huile, le pain, le vin — pour nous communiquer des réalités spirituelles invisibles. Cette vision s'oppose radicalement à toutes les formes de dualisme qui méprisent le corps et le monde matériel. La foi en l'Incarnation fonde une spiritualité profondément humaine, qui intègre toutes les dimensions de notre être, corps et âme.

Un modèle pour notre sanctification : La divinisation

La raison ultime de l'Incarnation, comme l'ont si bien exprimé les Pères de l'Église, est notre divinisation. Saint Athanase le formule de manière saisissante : « Le Verbe de Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu ». Le Catéchisme de l'Église Catholique reprend cette formule audacieuse, en citant l'apôtre Pierre qui nous dit que nous sommes devenus « participants de la nature divine » (2 Pierre 1, 4).

Cette doctrine de la theosis, ou divinisation, ne signifie pas que nous devenons Dieu par nature, comme le sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela serait un blasphème. Elle signifie que, par la grâce, nous sommes élevés à une participation réelle et intime à la vie de la Trinité. L'union hypostatique en Christ est à la fois la source et le modèle de cette transformation.

En Christ, la nature humaine n'a pas été anéantie ou diminuée par son contact avec la divinité ; au contraire, elle a été élevée, guérie et glorifiée à un degré inimaginable. De même, dans la vie spirituelle, la grâce divine ne détruit pas notre nature humaine, mais la perfectionne. En étant incorporés au Christ par le baptême, en nous nourrissant de son Corps dans l'Eucharistie, en coopérant avec la grâce du Saint-Esprit, nous sommes progressivement transformés à son image. L'union de Dieu et de l'homme dans la personne du Christ rend possible l'union de l'homme avec Dieu par la grâce. Notre vocation la plus haute est de laisser le Christ vivre en nous, de sorte que notre humanité devienne, à son image, un lieu de rencontre et de communion avec Dieu.

Conclusion : Adorer le Dieu qui s'est fait proche

Notre parcours à travers le mystère de l'identité de Jésus-Christ nous a menés des prophéties de l'Ancien Testament aux témoignages des Évangiles, des batailles doctrinales des premiers siècles aux définitions précises des grands Conciles, et des synthèses lumineuses des Pères et des Docteurs aux implications profondes pour notre salut et notre vie spirituelle. Au terme de cette exploration, une vérité fondamentale émerge avec une clarté éblouissante : la doctrine de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, n'est pas une énigme intellectuelle à résoudre, mais une Personne vivante à rencontrer, à aimer et à adorer.

L'affirmation que le Fils éternel de Dieu a assumé notre nature humaine est la révélation ultime de l'amour de Dieu. Il n'est pas resté un Dieu lointain et inaccessible, mais il est entré dans notre histoire, dans notre chair, dans nos souffrances. Il a partagé notre vie pour que nous puissions partager la sienne. L'union hypostatique est le gage de cette proximité divine, la garantie que Dieu non seulement nous connaît, mais nous comprend de l'intérieur.

Ce mystère nous invite à dépasser la simple compréhension intellectuelle pour entrer dans la contemplation et l'adoration. Il nous appelle à reconnaître le visage de ce Dieu-Homme dans la Sainte Eucharistie, où il se rend présent sous les humbles apparences du pain et du vin. Il nous pousse à voir son image dans notre prochain, car en s'unissant à une nature humaine, il s'est en quelque sorte uni à chaque être humain. Enfin, il nous encourage à vivre pleinement la haute vocation à la sainteté, à cette divinisation rendue possible par le Verbe fait chair.

Puisse notre méditation sur ce mystère central de notre foi nous conduire à une plus grande gratitude, à un amour plus profond et à un engagement plus résolu à la suite de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, le seul Sauveur du monde, vrai Dieu et vrai homme. Car c'est en lui, et en lui seul, que nous découvrons le vrai visage de Dieu et la véritable dignité de l'homme.

Articles similaires

Pourquoi suis-je sauvé par la mort d'un homme il y a 2000 ans ?

Saint Jean a-t-il la solution au débat sur la Justification?

5 avril 2015 - Dimanche de Pâques

Dieu va-t-il me pardonner?

La Foi et les œuvres selon Saint-Augustin

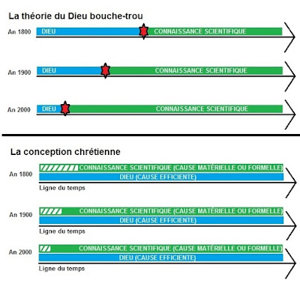

Est-ce que la science rend Dieu non pertinent?

La prière est-elle arrogante ou inutile ?

Le tombeau vierge du Christ

Dieu : Nature et perfections

Dieu est-il le bouche-trou de notre ignorance ?

21 décembre 2014 - Quatrième dimanche de l'Avent

Le mal et l'enfer

Fête de la Présentation de la Vierge Marie: 21 novembre

Fête des Saints Innocents: 28 décembre

Mystères et Mythes

Fête de Saint Antoine de Padoue: 13 juin

9 choses à savoir au sujet du nouveau document du Vatican sur les juifs, le salut et l'évangélisation

Où parle-t-on de la Trinité dans la Bible?

L'existence de Dieu : L'argument moral