Les preuves de la résurrection du Seigneur : fondement de la foi chrétienne

Introduction : Le cœur du kérygme apostolique

La foi chrétienne ne repose pas sur une philosophie, une morale ou une mythologie, mais sur un événement : la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Cet événement constitue le cœur vibrant du kérygme, la proclamation fondamentale, des apôtres et le fondement inébranlable de l'Église. Saint Paul l'affirme avec une clarté sans équivoque dans sa première lettre aux Corinthiens : « Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu » (1 Co 15, 14). Par ces mots, l'Apôtre ne propose pas une simple doctrine parmi d'autres ; il énonce la clé de voûte de tout l'édifice chrétien. Si elle venait à céder, tout s'effondrerait.

Cette approche ancre le christianisme de manière unique dans l'histoire. En liant la validité de la foi à un fait historique précis, saint Paul la rend, en un sens, vérifiable et même réfutable. Loin d'être une faiblesse, cette audace témoigne de la certitude absolue des premiers chrétiens. Ils ne prêchaient pas une belle histoire qu'ils auraient inventée, mais un événement dont ils se portaient témoins. Dans la tradition catholique, la foi et la raison ne s'opposent pas ; elles sont les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Cet article se propose donc d'examiner, à la lumière de la raison et de la tradition, les preuves qui soutiennent l'affirmation la plus extraordinaire et la plus décisive de l'histoire humaine.

Partie 1 : Le témoignage le plus ancien : le credo de la première communauté

L'une des preuves historiques les plus puissantes en faveur de la résurrection du Christ se trouve dans un passage de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, rédigée vers l'an 55 de notre ère. Il s'agit d'un credo, une confession de foi, que Paul affirme avoir lui-même reçu de la tradition qui le précédait.

« Je vous ai transmis en premier lieu ce que j’avais moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures ; il a été mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures ; il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. » (1 Co 15, 3-8).

Les exégètes et les historiens, y compris ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne, s'accordent à reconnaître que ce texte est bien antérieur à la lettre de Paul. Plusieurs indices le confirment : Paul utilise les termes techniques rabbiniques « recevoir » (grec : parélabon) et « transmettre » (grec : parédôka) pour désigner la transmission fidèle d'une tradition sacrée. De plus, le vocabulaire utilisé n'est pas typiquement paulinien ; l'usage du nom araméen « Céphas » pour désigner Pierre et l'expression « les Douze » sont caractéristiques de la toute première communauté de Jérusalem.

La datation de ce credo est exceptionnellement précoce. La plupart des spécialistes estiment qu'il a été formulé dans les 3 à 7 années qui ont suivi la crucifixion, soit entre 33 et 37 apr. J.-C.. Paul l'a très probablement reçu lors de sa première visite à Jérusalem après sa conversion, lorsqu'il a rencontré Pierre (Céphas) et Jacques, comme il le raconte dans son épître aux Galates (Ga 1, 18-19). Cela signifie que moins de cinq ans après la mort de Jésus, les chrétiens proclamaient déjà de manière structurée et unanime sa mort expiatoire, sa sépulture, sa résurrection et ses apparitions. Une telle proximité temporelle avec les événements rend l'hypothèse d'un développement légendaire ou d'une invention mythologique historiquement intenable.

Plus qu'une simple liste, la structure des témoins cités dans ce credo s'apparente à une argumentation juridique rigoureuse, progressant en cercles concentriques pour établir la solidité du témoignage.

- Elle commence par l'autorité principale, Céphas (Pierre), le chef des Apôtres.

- Elle s'élargit au cercle restreint et officiel des « Douze », confirmant le témoignage du collège apostolique.

- Elle présente ensuite une preuve massive et publique : une apparition à « plus de cinq cents frères à la fois ». Paul ajoute une précision cruciale et vérifiable pour ses lecteurs de l'époque : « la plupart sont encore vivants ». C'est une invitation ouverte à l'enquête, un défi lancé à quiconque douterait de la véracité de ses dires.

- Elle mentionne ensuite Jacques, le « frère du Seigneur », connu pour avoir été sceptique durant la vie publique de Jésus. Sa conversion et son rôle de pilier de l'Église de Jérusalem constituent un témoignage particulièrement fort.

- Enfin, la liste s'achève avec « tous les Apôtres » puis Paul lui-même, un ancien persécuteur de l'Église devenu son plus ardent défenseur.

Cette progression stratégique, des leaders individuels à un grand groupe, des disciples de la première heure à un ancien sceptique et même à un ennemi converti, forme un dossier de preuves cumulatives conçu pour être irréfutable pour la communauté primitive.

Partie 2 : L'enquête historique : les faits établis

Au-delà de ce premier credo, une approche apologétique rigoureuse peut s'appuyer sur un ensemble de faits reconnus par une large majorité d'historiens, qu'ils soient croyants ou non. Ces faits, pris ensemble, forment un argumentaire puissant en faveur de la résurrection.

a) La mort certaine de Jésus par crucifixion

Le premier fait, incontestable, est la mort de Jésus par crucifixion sous l'autorité du préfet romain Ponce Pilate. Cet événement est attesté non seulement par les sources chrétiennes, mais aussi par des historiens non chrétiens comme le Romain Tacite et le Juif Flavius Josèphe. La crucifixion romaine était une méthode d'exécution d'une efficacité redoutable, conçue pour infliger une mort lente et certaine par asphyxie et choc hypovolémique. Le coup de lance porté au côté de Jésus, d'où sortirent « du sang et de l’eau » (Jn 19, 34), était pour les témoins de l'époque, et pour la médecine moderne, un signe irréfutable de la mort.

Cette certitude médicale et historique réfute l'ancienne « théorie de la syncope », selon laquelle Jésus se serait simplement évanoui sur la croix. Il est inconcevable qu'un homme ayant subi la torture de la flagellation, le supplice de la crucifixion, et ayant eu le péricarde transpercé, ait pu survivre. De surcroît, même s'il avait survécu par miracle, comment aurait-il pu, dans un état de faiblesse extrême, se libérer des bandelettes, déplacer une pierre de plus d'une tonne, échapper à la vigilance des gardes romains, et se présenter à ses disciples non comme un survivant pitoyable, mais comme le vainqueur de la mort? Une telle figure aurait inspiré la compassion, non l'adoration.

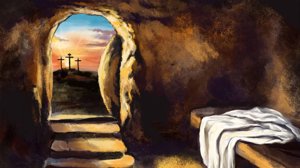

b) Le mystère du tombeau vide

Le deuxième fait solidement établi est que le tombeau où le corps de Jésus avait été déposé fut retrouvé vide le dimanche matin suivant sa mort. Ce fait est rapporté par les quatre Évangiles et, de manière implicite, par les plus anciens adversaires du christianisme. En effet, la première explication polémique avancée par les autorités juives, rapportée par saint Matthieu, n'était pas que le corps était encore dans le tombeau, mais que « ses disciples sont venus voler le corps pendant la nuit » (Mt 28, 13). Cette accusation, en soi, est une reconnaissance involontaire que le tombeau était bel et bien vide. La découverte à Nazareth d'une inscription impériale du 1er siècle interdisant, sous peine de mort, de déplacer des corps ensevelis, montre à quel point les autorités prenaient au sérieux la profanation des sépultures.

L'hypothèse du vol du corps par les disciples ne résiste pas à l'examen. Psychologiquement, les disciples étaient abattus, terrifiés et dispersés ; ils se cachaient « par crainte des Juifs » (Jn 20, 19). Ils n'avaient ni le courage ni la motivation pour monter une opération aussi risquée. De plus, quel aurait été leur mobile? Propager un mensonge pour lequel ils seraient ensuite persécutés, torturés et mis à mort? L'histoire ne connaît pas d'exemple d'hommes acceptant de mourir pour une supercherie qu'ils auraient eux-mêmes orchestrée.

L'hypothèse d'un vol par les autorités juives ou romaines est encore plus absurde. Leur intérêt était de faire taire toute rumeur de résurrection. Si elles avaient eu le corps en leur possession, il leur aurait suffi de l'exposer publiquement sur la place de Jérusalem pour anéantir dans l'œuf le mouvement chrétien naissant. Leur silence et leur recours à la fable du vol par les disciples sont le témoignage le plus éloquent de leur impuissance face au tombeau vide.

Un puissant indice de l'authenticité des récits évangéliques réside dans ce que les historiens appellent le « critère de l'embarras ». Les Évangiles rapportent unanimement que les premiers témoins du tombeau vide furent des femmes : Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques (Mt 28, 1 ; Mc 16, 1 ; Lc 24, 10 ; Jn 20, 1). Or, dans la culture juive du premier siècle, le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur juridique et était considéré comme peu fiable. Si les évangélistes avaient inventé cette histoire, ils auraient choisi comme premiers témoins des figures masculines crédibles, comme Pierre ou Jean. Le fait qu'ils rapportent un détail si contre-productif pour leur cause suggère fortement qu'ils ne font que relater les faits tels qu'ils se sont produits. Les apôtres eux-mêmes, nous dit saint Luc, considérèrent le récit des femmes comme « des propos délirants » et ne les crurent pas (Lc 24, 11). Cette honnêteté brutale sur la couardise, le doute et l'incompréhension des disciples renforce paradoxalement la crédibilité historique de leurs écrits.

c) Les apparitions du Ressuscité

Le troisième pilier de l'enquête historique est constitué par les nombreuses apparitions de Jésus ressuscité à ses disciples sur une période de quarante jours. Ces apparitions, loin d'être de vagues visions, sont décrites comme des rencontres physiques et concrètes. Jésus mange avec ses disciples (Lc 24, 41-43), leur parle, et invite le sceptique Thomas à toucher ses plaies (Jn 20, 27), prouvant qu'il n'est pas un fantôme.

La diversité des témoins, des lieux et des circonstances de ces apparitions rend la théorie de l'hallucination collective psychologiquement et médicalement indéfendable. Les hallucinations sont des expériences subjectives et individuelles. L'idée que plus de 500 personnes aient pu avoir la même hallucination au même moment est sans précédent dans les annales de la psychologie. De plus, les apparitions ont eu lieu dans des contextes variés (à l'intérieur, à l'extérieur, le matin, le soir) et auprès de personnes aux états d'esprit différents (des femmes en deuil, des disciples abattus, des sceptiques comme Thomas, et même un ennemi acharné comme Saul de Tarse). Ce tableau ne correspond en rien au profil connu des phénomènes hallucinatoires.

Le tableau suivant récapitule les principales apparitions rapportées dans le Nouveau Testament, illustrant la force cumulative de ces témoignages.

Tableau récapitulatif des apparitions du Christ ressuscité

| Apparition | Témoin(s) | Contexte / lieu | Références bibliques |

| 1 | Marie de Magdala | Près du tombeau, à Jérusalem | Jn 20, 11-18 ; Mc 16, 9 |

| 2 | Les saintes femmes | Revenant du tombeau | Mt 28, 9-10 |

| 3 | Simon-Pierre (Céphas) | Apparition individuelle | Lc 24, 34 ; 1 Co 15, 5 |

| 4 | Deux disciples | Sur la route d'Emmaüs | Lc 24, 13-35 ; Mc 16, 12 |

| 5 | Dix Apôtres (sans Thomas) | Cénacle, à Jérusalem | Lc 24, 36-43 ; Jn 20, 19-23 |

| 6 | Onze Apôtres (avec Thomas) | Cénacle, une semaine plus tard | Jn 20, 24-29 |

| 7 | Sept disciples | Au bord du lac de Tibériade | Jn 21, 1-14 |

| 8 | Plus de 500 frères | En une seule fois, en Galilée | 1 Co 15, 6 |

| 9 | Jacques, frère du Seigneur | Apparition individuelle | 1 Co 15, 7 |

| 10 | Onze Apôtres | Sur une montagne en Galilée | Mt 28, 16-20 ; Mc 16, 15-18 |

| 11 | Tous les Apôtres | Mont des Oliviers, Ascension | Lc 24, 50-51 ; Ac 1, 4-9 |

| 12 | Saul (Paul) | Sur la route de Damas | Ac 9, 1-9 ; 1 Co 15, 8 |

Les preuves du tombeau vide et des apparitions se renforcent mutuellement dans un puissant mouvement logique. Seul, le tombeau vide pourrait s'expliquer par un vol. Seules, les apparitions pourraient être qualifiées de visions subjectives. Mais ensemble, elles forment un dossier cohérent : les apparitions expliquent pourquoi le tombeau était vide, et le tombeau vide fournit la preuve physique et objective que les apparitions n'étaient pas de simples hallucinations.

d) La transformation radicale des disciples

Le quatrième fait, et non le moindre, est la transformation spectaculaire et inexplicable des disciples. Le soir du Vendredi Saint, ils sont un groupe d'hommes brisés, déçus, qui se terrent par peur des autorités. Quelques semaines plus tard, à la Pentecôte, ces mêmes hommes se tiennent sur les places publiques de Jérusalem et proclament avec une audace inouïe que ce Jésus, que les autorités venaient de crucifier, est ressuscité et qu'il est le Seigneur et le Messie.

Qu'est-ce qui a pu causer une telle métamorphose? Seule une conviction absolue, fondée sur une rencontre réelle avec le Christ ressuscité, peut expliquer un tel retournement. Cette conviction les a conduits à affronter la persécution, la prison, la torture et, pour la plupart d'entre eux, le martyre. Comme le disait Pascal, « je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger ». Des hommes peuvent mourir pour ce qu'ils croient être la vérité, mais personne ne meurt pour un mensonge qu'il a lui-même inventé. Leur témoignage jusqu'au sang est la preuve ultime de la sincérité de leur foi en la résurrection.

Partie 3 : La signification de la résurrection : de l'histoire à la théologie

Si la résurrection est un événement historique, elle est aussi et surtout un événement qui transcende l'histoire et lui donne son sens ultime. Elle n'est pas une simple réanimation d'un cadavre, comme celle de Lazare, mais le passage à une vie nouvelle, glorifiée, qui n'est plus soumise à la mort.

L'accomplissement des Écritures et la révélation de Dieu

La résurrection est le sceau divin qui authentifie la personne et l'œuvre de Jésus. Elle est la preuve suprême de son autorité divine et la confirmation de toutes ses affirmations, notamment celle d'être le Fils de Dieu. Comme l'enseigne le Catéchisme de l'Église Catholique, la Résurrection est, par-dessus tout, l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament et de celles de Jésus lui-même durant sa vie terrestre. En ressuscitant son Fils, Dieu le Père se révèle comme le Dieu de la vie, dont la puissance est plus forte que la mort, et dont l'amour est victorieux du péché.

Le principe de notre propre résurrection

La résurrection du Christ n'est pas un événement qui ne le concerne que lui ; elle est le fondement de notre salut et la source de notre espérance. Saint Paul développe magnifiquement cette dimension dans le chapitre 15 de sa première lettre aux Corinthiens.

- La victoire sur le péché et la mort : Par sa résurrection, le Christ a vaincu la mort, le « dernier ennemi » (1 Co 15, 26), et le péché qui en est l'aiguillon. C'est le cri de triomphe de toute l'Église : « Ô Mort, où est ta victoire? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon? » (1 Co 15, 55).

- La source de notre justification : La résurrection est l'acte par lequel nous sommes justifiés, c'est-à-dire rendus justes devant Dieu, et recevons une vie nouvelle en Christ.

- La promesse de notre résurrection : Le Christ est « le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis » (1 Co 15, 20). Il est les « prémices » de la moisson à venir. Sa résurrection est la garantie et le modèle de notre propre résurrection corporelle à la fin des temps. Comme lui, nous ressusciterons non pour revenir à notre vie terrestre, mais avec un « corps spirituel » (1 Co 15, 44), incorruptible et glorieux, pour vivre éternellement avec Dieu.

Conclusion : Une foi fondée sur un événement

L'examen des preuves de la résurrection du Seigneur révèle une convergence impressionnante d'indices. Le témoignage du credo primitif nous ramène aux premières années de l'Église, excluant toute thèse d'une invention tardive. L'enquête historique, en s'appuyant sur des faits largement reconnus — la mort de Jésus, le tombeau vide, les apparitions et la transformation des disciples — démontre l'insuffisance de toutes les théories alternatives (syncope, vol, hallucination). Chaque hypothèse naturaliste, prise isolément, se heurte à des objections insurmontables ; ensemble, elles s'effondrent sous le poids des preuves.

Croire en la résurrection n'est donc pas un saut irrationnel dans le vide, mais un pas éclairé par la raison, fondé sur un événement historique unique qui offre la meilleure explication à la naissance explosive du christianisme. Cet événement ne donne pas seulement un sens à l'histoire ; il ouvre pour chaque être humain un horizon d'espérance infinie. C'est sur cette pierre angulaire, le Christ mort et ressuscité, que l'Église est bâtie et que notre foi trouve son fondement le plus solide.

Articles similaires

Fête de Saint Jean l'évangéliste: 27 décembre

4 faits soutenant l'historicité de la Résurrection de Jésus

Réflexions bibliques du dimanche 30 mars 2014: Les aveugles voient

Mais Dieu seul peut pardonner les péchés!

La Bible contient-elle des mythes?

Pour que ta Foi ne défaille pas

Pourquoi la résurrection n’est pas une conspiration

La Croix, l'Église et le mystère de la souffrance

Il est ressuscité !

Le mystère du mal : Pourquoi un Dieu bon permet-il la souffrance?

Jésus est Dieu : Conclusion

Ils célébraient l’Eucharistie: Témoignages divers

8 février 2015 - Cinquième dimanche du temps ordinaire

Devrais-je croire aux miracles?

Réflexions bibliques du dimanche 6 avril 2014: À la tombe de Lazare

Islam et Crucifixion

Le Dimanche des Rameaux

Jésus est Dieu : Le Maître du Sabbat (Matthieu 12, 1-9)

Quelles différences y a-t-il entre le jugement particulier et le jugement dernier ?