Acte, puissance et mouvement

Cet article fait partie de l’étude sur les 5 voies de saint Thomas d’Aquin pour l’existence de Dieu. Cliquez ici pour aller directement à l’introduction qui donne aussi accès à tous les articles de cette étude.

Avant de pouvoir examiner la première voie de saint Thomas d’Aquin pour l’existence de Dieu qui est celle à partir du mouvement, il faut tout d’abord distinguer ce qu’en philosophie nous appelons l’être en acte et l’être en puissance, puisque la définition du mouvement utilise ces deux notions.

Pourquoi distinguer acte et puissance?

Pour comprendre pourquoi on distingue l’être en acte et l’être en puissance, il serait bien de commencer par savoir pourquoi cette distinction a été développée par le philosophe Aristote au 4e siècle avant Jésus-Christ. Il y avait à son époque un problème philosophique (plus spécifiquement métaphysique) sur la nature des choses, pour lequel on pouvait trouver deux écoles de pensées qui tenaient deux positions opposées.

La première était l’école d’Héraclite. Pour Héraclite, la permanence est une illusion, car tout change continuellement. Il est celui qui a popularisé l’expression « on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière ». Héraclite constatait que le monde est continuellement en train de changer, mais ses conclusions ne parvenaient pas à expliquer pourquoi les choses qui changent nous semblent conserver néanmoins une sorte d’identité.

La deuxième école était celle de Parménide. Pour Parménide, le changement est impossible, car selon lui il n’existe qu’une seule chose : l’être. Son raisonnement ressemblait à ceci : Ce qui existe est l’être, si ce n’est pas l’être, alors c’est le non-être (rien du tout). Si un être a besoin d’une cause autre que l’être pour changer et qu’il n’y a d’autre être que le non-être et que le non-être ne peut être la cause de rien, alors le changement est impossible. Cette position nous permet d’expliquer comment les choses conservent leur identité, mais cela passe par la négation du changement, qui nous semble pourtant bien évident.

Notre expérience de la vie quotidienne nous donne l’impression qu’il y a une part de vérité dans ces deux philosophies. Avec l’école d’Héraclite, nous voyons bien que tout ce qui existe autour de nous change. Par exemple, le document Word dans lequel j’écris ses lignes a environ 50 mots de plus qu’il y en avait il y a 5 minutes. Avec Héraclite, je dois donc admettre que mon document change continuellement. Cependant, selon l’intuition de Parménide, je dois aussi admettre qu’il s’agit du même document, puisque le document actuel et que le document avec moins de mots d’il y a 5 minutes sont d’une certaine façon le même document. Comment alors peut-on concilier ce qu’il a de vrai dans ces deux écoles? C’est ce qu’a réussi à faire le philosophe Aristote, environ une centaine d’années plus tard.

La solution d’Aristote : la distinction entre acte et puissance

J’ai présentement une balle rouge sur mon bureau. Si je la prends et que je l’examine, je peux constater qu’elle est faite en caoutchouc, qu’elle est molle, qu’elle est rouge, etc. Tout cela fait partie de ce qu’elle est. Il y a aussi des choses qu’elle n’est pas. Elle n’est pas un cube, elle n’est pas un chat, etc. Comme ma balle n’est pas cela, ces choses sont alors différents types de non-être. Il y a aussi des choses que ma balle pourrait être. C’est ce que l’on appelle ses potentialités. Par exemple, si je la peignais, elle pourrait être blanche. Si je la plaçais au congélateur pendant quelques heures, elle pourrait être dure, etc.

C’est donc en distinguant l’être en acte et l’être en puissance qu’Aristote arrivera à répondre à l’argument de l’impossibilité du changement de Parménide. Aristote est d’accord avec Parménide que l’être a besoin d’une cause autre que l’être pour changer. Cependant, il n’est pas d’accord avec le fait que le seul candidat possible comme cause de changement à l’être est le non-être.

Il affirme qu’il existe une autre possibilité que le non-être à l’être : il y a aussi l’être potentiel, c’est ce que nous appelons l’être en puissance. Ce que l’être est déjà, c’est ce que nous appelons l’être en acte. Si je prends l’exemple de ma balle, la balle rouge molle en caoutchouc est ce qu’elle est en acte et la balle blanche et dure est de l’être en puissance pour cette balle. Cela est la clé pour comprendre la réponse d’Aristote à l’impossibilité du changement de Parménide.

Si l’on reformule l’argument de Parménide en relation avec ma balle, celui-ci dirait : si nous admettions qu’une balle rouge puisse devenir blanche, ce ne peut pas être la blancheur (le fait d’être blanc) qui en est la cause, car elle n’est pas. Comme quelque chose qui n’existe pas ne peut être la cause de rien, alors ma balle ne peut pas devenir blanche.

La réponse d’Aristote, qui inclut la notion d’être en puissance que nous venons de voir, au sujet de ma balle serait donc la suivante : Même si la blancheur de ma balle n’existe pas encore, le potentiel d’être blanche existe en elle. Cet être en puissance, jumelé avec une influence extérieure qui actualiserait cette potentialité (que l’on nomme cause efficiente), suffit à démontrer que le changement est possible.

Deux précisions importantes

Si vous êtes un philosophe contemporain, vous devez vous dire en vous-même que l’acte en puissance pourrait être n’importe quoi, de quoi à rendre la distinction de saint Thomas peu intéressante. Il faut donc replacer la distinction de saint Thomas dans son contexte philosophique et comprendre que pour saint Thomas, l’acte en puissance d’une chose (ses potentialités) est issu de la nature de ce qu’elle est. Par exemple, on pourrait concevoir en philosophie analytique contemporaine qu’il y aurait un « monde possible » où ma balle rouge pourrait miauler comme un chat, mais comme miauler comme un chat n’est pas dans la nature d’une balle, alors miauler ne doit pas être considéré comme de l’être en puissance pour ma balle.

Il est assez simple de distinguer l’être en acte de l’être en puissance lorsqu’ils sont en relation l’un et l’autre, mais on remarque aussi qu’il y a une certaine asymétrie entre les deux. Ce qui est en puissance (ce qui est potentiel) l’est toujours en rapport avec ce qui est en acte. Il serait donc incohérent de penser qu’il pourrait y avoir des potentialités à actualiser sans qu’il n’y ait tout d’abord un être en acte. Cependant, le contraire n’est pas vrai. Il n’est pas incohérent de penser qu’il pourrait y avoir un être qui actualiserait toutes les potentialités et donc qu’il ne demeurait en lui aucun être en puissance à actualiser. En fait, cet être, qui est « acte pur », c’est Dieu, mais nous y reviendrons plus en détail dans un autre article. Je ne voulais ici que mentionner cette asymétrie et ses implications.

Qu’est-ce que le mouvement?

Cette distinction entre l’acte et la puissance est fondamentale pour comprendre la première voie de l’existence de Dieu de saint Thomas, car la première voie est celle du mouvement. Le mouvement dont parle saint Thomas dans sa première voie n’est pas le mouvement au sens moderne, qui est plus restreint et qui se réfère presque uniquement au fait de bouger dans l’espace. Il s’agit plutôt du fait du changement en général. C’est pourquoi, comme je l’avais mentionné dans l’introduction, il est important de redonner aux mots le sens qu’ils avaient lorsque saint Thomas les a écrits. En français moderne, on pourrait donc parler de la voie du changement au lieu de la voie du mouvement et cela pourrait éviter que le lecteur peu familier avec le sens du mot dans l’antiquité s’y méprenne. Cependant, je ne vais pas changer les mots de saint Thomas, car je vous considère maintenant prévenu.

Si vous avez bien suivi l’argumentation de cette démonstration et avec le petit indice ci-haut au sujet du mot « mouvement », vous devriez pouvoir maintenant déduire ce qu’est le mouvement. Le mouvement est le passage d’un être de la puissance à l’acte. Pour en revenir à l’exemple de ma balle, il s’agit de son passage de la puissance d'être blanche à l'acte d'être blanche.

Nous avons aussi mentionné dans la réponse d’Aristote à Parménide une autre chose importante sur laquelle nous ne sommes pas attardés. Pour qu’il y ait mouvement (un passage de la puissance à l’acte), il faut aussi qu’il y ait une cause extérieure qui soit jumelée à cet être en puissance pour actualiser cette potentialité. Par exemple, ma balle rouge peut devenir blanche à condition que moi ou quelqu’un d’autre la peigne. Je ne peux pas m’attendre à ce qu’elle devienne blanche seulement par elle-même. C’est logique. Par exemple, si je découvrais que ma balle devenue blanche demain matin alors qu’elle était rouge aujourd’hui, je me demanderais alors qui l’a peinte si je sais que je ne l’ai pas fait. Nous allons arrêter ici notre réflexion sur la notion de cause, car nous y reviendrons plus en profondeur dans un autre article avant d’aborder la deuxième voie de saint Thomas, celle de la causalité efficiente.

Vous comprenez peut-être mieux maintenant ce que veut dire saint Thomas dans sa première voie, lorsqu’il parle de preuve pour l’existence de Dieu à partir du mouvement. Il ne tente pas de prouver l’existence de Dieu par le mouvement des choses dans l’espace ou le temps (ce que l’usage moderne pourrait nous laisser penser de prime abord), mais par le passage de l’être en puissance à l’être en acte des choses qui existent.

saintdieubienAquin

Articles similaires

Le calendrier liturgique Catholique

La semaine prochaine, nous allons commencer une nouvelle année liturgique. Je voulais donc en profiter pour faire un article sur la composition de l’année liturgique. Ce calendrier a toujours évolué....

Fête de Saint Antoine-Marie Zaccaria: 5 juillet

Le 5 juillet, l'Église catholique célèbre la fête de Saint Antoine-Marie Zaccaria, un prêtre italien du XVIe siècle qui fonda l'ordre des Barnabites et fut un fervent réformateur religieux. Sa...

Saint Charbel Maklouf: 24 juillet

Le 24 juillet, l'Église catholique célèbre la mémoire de Saint Charbel Makhlouf, un moine maronite libanais du XIXe siècle connu pour sa vie d'ascèse et ses nombreux miracles. Sa vie...

Fête de Saint Bède le Vénérable: 25 mai

Saint Bède le Vénérable, né en 673 près de Sunderland, en Angleterre, est une figure emblématique de la foi et de l'érudition chrétienne. Entré au monastère de Saint-Pierre à l'âge...

La communion des saints et l'économie de l'intercession : Une architecture théologique de la solidarité invisible

Introduction : L'article de foi comme clé de voûte ecclésiologiqueDans la structure architectonique du Credo, symbole de la foi reçu des Apôtres, la mention de la « communion des saints...

Fête de Saint Augustin de Cantorbéry: 27 mai

Saint Augustin de Cantorbéry, célébré le 27 mai, est reconnu pour avoir été le missionnaire qui a introduit le christianisme en Angleterre anglo-saxonne. Envoyé par le pape Grégoire le Grand...

5 mythes sur le Saint-Esprit que trop de gens croient encore (peut-être même vous)

Le Saint-Esprit est probablement la plus incomprise des trois personnes de la Trinité. Aidez à répandre la vérité en ne croyant aucun des cinq mythes suivants :Mythe 1: Le Saint-Esprit...

La fête de la Croix glorieuse : 14 septembre

La fête de la Croix glorieuse, célébrée le 14 septembre, est une occasion pour les chrétiens de se rappeler de l'importance de la croix dans leur foi. Elle est le...

Fête de Saint Jean Fisher et Saint Thomas More: 22 juin

Le 22 juin, l'Église catholique célèbre la mémoire de Saint Jean Fisher et de Saint Thomas More, deux figures emblématiques de la foi catholique en Angleterre au XVIe siècle. Ces...

Dieu va-t-il me pardonner?

C'est la question que se pose bien des gens au prise avec la scrupulosité. La scrupulosité est un problème qui affecte beaucoup de Catholique, elle se caractérise par une obsession...

Fête de Saint Matthias: 14 mai

Le 14 mai, l'Église catholique célèbre la fête de Saint Matthias, l'apôtre qui fut choisi pour remplacer Judas Iscariote après sa trahison et son suicide. La sélection de Matthias, comme...

Fête de Saint Boniface: 5 juin

Le 5 juin, l'Église catholique célèbre la fête de Saint Boniface, un évêque et martyr connu comme l'apôtre de l'Allemagne. Né en Angleterre vers 675 sous le nom de Wynfrid,...

Les meilleurs versets rarement utilisés pour démontrer la vérité de l'eucharistie

Une grande partie de ce que les chrétiens sont invités à croire n'est pas explicite dans l'Écriture. En fait, certaines de nos croyances ne sont pas du tout contenues dans...

Mais Dieu seul peut pardonner les péchés!

Gebhard Fugel, le Christ guérit les malades (1885)

L'Église catholique enseigne que les apôtres ont reçu la capacité de pardonner les pénitents de leurs péchés. L'une des objections fréquentes à cela...

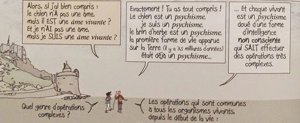

Les indices pensables : 34 - Le cadeau réservé à l’être humain

Cette image est tirée de la bande dessinée Le Hasard n'écrit pas de messages, Tome 3, page 40 de la série : Les Indices pensables

Résumé : Avant les vacances, nous...

Le Concile de Lyon I (1245) : La déposition de l'empereur Frédéric II et la réforme de l'Église

Le Concile de Lyon I, tenu en 1245, est le treizième concile œcuménique de l'Église catholique. Convoqué par le pape Innocent IV, ce concile se déroula dans un contexte de...

Fête de Saint Martin de Tours: 11 novembre

Le 11 novembre, l’Église catholique célèbre la fête de Saint Martin de Tours, un évêque qui a marqué l’histoire de l’Église par sa compassion, sa générosité et sa dévotion à...

Fête de Saint Athanase: 2 mai

Saint Athanase, né aux alentours de 296-298 et décédé le 2 mai 373, est l'une des figures les plus éminentes de l'Église primitive. Consacré évêque d'Alexandrie en 328, il est...

Fête de saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Église, le 30 septembre

Le 30 septembre, l’Église catholique célèbre la mémoire de saint Jérôme, un des quatre Pères de l’Église latine, qui a consacré sa vie à l’étude et à la traduction de...

Fête de Saint Antoine le Grand: 17 janvier

Saint Antoine le Grand, né en Égypte au IIIe siècle, est une figure emblématique de la spiritualité chrétienne, surnommé le "père des moines". Sa vie, connue grâce aux écrits de...