Théologie spirituelle

Cet article est un résumé de l’article intitulé «Théologie spirituelle*» qui est paru dans le dictionnaire de la vie spirituelle écrit par Giovanni Moioli, prêtre et théologien catholique. Il a obtenu son diplôme en théologie en 1958 et a été nommé directeur spirituel du séminaire de Milan en 1956. Il a fait la promotion de la théologie spirituelle qui, selon lui, devrait être considérée comme l'enseignement authentique de la vie chrétienne.

I. L'histoire de la théologie comme base nécessaire pour comprendre le véritable problème de la théologie spirituelle

Pour bien comprendre cette nouvelle branche de la théologie, il est utile de comprendre le fond historique sur laquelle elle a fait irruption. Jusqu’au XIIe siècle, la théologie ne comportait pas vraiment de disciplines distinctes car elle était basée principalement sur les quatre sens de l'Écriture qui leur procuraient une certaine unité. Par la suite, on a vu émerger un certain questionnement sur la nature même du savoir de la foi qui peut se résumer en ces termes : «Jusqu'à quel point le savoir de la foi peut être intelligible par la raison sous forme de critique ou de recherche ?»

Ce rapport tendu entre la foi et l'intelligence de la foi poussera certains théologiens vers la dialectique et ils limiteront la théologie au contenu objectif de la foi. Au fil du temps, cela contribuera à assécher la théologie. D'autre part, d’autres critiqueront cette approche en se tenant volontairement en dehors de ce courant intellectuel et mettront plus d'emphase sur l'appropriation personnelle de la foi. Plus le temps avançait, on a dû accepter que la séparation entre le savoir et le vécu était déjà réalisée car même lorsque la théologie prétendait laisser une place à la foi vécue, cela était bien souvent que pour la réduire à valider ou à discerner les donnés dogmatiques de l’intelligence de la foi. De plus, ce premier courant plus spirituel n'avait pas tout à fait compris que sa valeur propre se trouvait dans la nature même de la foi.

II. La théologie spirituelle dans ses récents développements

C’est dans ce cadre historique qu’émergera vers la fin du XIXe siècle un mouvement mystique qui était caractérisé par l’exigence de retrouver les notions dogmatiques (grâce, sacrements, liturgie), pour ensuite se tourner vers l’expérience mystico-contemplative vécue ou à atteindre.

L'Église institutionnelle a aussi participé à cet essor tel qu'en témoigne la création d'une chaire spécialisée dans les facultés de théologie par le pape Pie XI. Cette tentative qui devait enseigner l'ascèse et la mystique n'a malheureusement pas eu toute la valeur et la portée escomptées. Cependant, cela a eu le mérite de contribuer à la production de matériel scolastique et cela a ainsi poussé plus loin la réflexion relative au discours et à la méthodologie propre à cette nouvelle théologie

III. Problèmes et contenus fondamentaux du «nouvel» enseignement et du «nouveau» manuel

a) Le premier problème de cette théologie était qu'il fallait d'abord déterminer si la mystique n'était que la progression normale de l'ascèse ou si elles étaient séparées par un réel fossé qualitatif. Comme on ne voulait pas créer deux chaires de théologie, on a opté pour un terme biblique qui pouvait réunir ces deux réalités sous la désignation «spirituelle». D'autre part, il fallait aussi déterminer en quoi ce discours se distinguerait du discours dogmatique de l'anthropologie théologique et du discours moral de la perfection

.

b) Il fallait aussi tenir compte de différentes positions qui étaient déjà exprimées par deux revues importantes autour des années 1920. Le premier point de vue, exprimé par les dominicains et présenté dans leur revue «La Vie spirituelle» avait une orientation plus spéculative et déductive. Le deuxième point de vue, exprimé dans la «Revue d'ascétique et de mystique», se voulait une sorte de méthode composite cohabitant avec les sciences historico-empiriques.

c) Cette nouvelle discipline voulait se situer dans l’aspect pratique de la théologie, ce qui la plaçait dans la même catégorie que la morale. Malgré qu’il était assez facile de la distinguer par rapport à la morale casuistique, il lui était plus difficile de délimiter son champ d’étude en rapport au discours moral de la perfection. Une première tentative avait été élaborée par Vermeersch qui la présentait comme un art de la perfection chrétienne et il y a eu aussi une tentative de J. Maritain qui voulait mettre en évidence une approche plus spéculative du savoir pratique en incluant la casuistique des moralistes.

d) Il y eu aussi le théologien A. Stolz qui demandait une plus grande rigueur à ceux qui étudiaient la théologie spirituelle. Il les questionnait à savoir s'il était possible de développer un discours et une méthodologie basés à la fois sur le phénomène et la psychologie tout en résistant toutefois à le rendre totalement objectif. Une réponse à ces questions a été esquissée par Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine qui proposait des critères de discernement et des caractéristiques obtenus par des réflexions faites à postériori de l'expérience spirituelle.

e) Deux théologiens ont proposé des réponses qui allaient dans cette direction. Tout d'abord J. Mouroux qui a démontré que l'étude de l'expérience religieuse chrétienne était légitime et avait une typologie propre. Ensuite, H.U. Von Balthasar, qui proposera une phénoménologie théologique concrète de la sainteté considérée comme le lieu de la foi vécue et assumée. Malgré qu'aucune de ces approches n'ont été représentés dans les manuels officiels de théologie spirituelle, le questionnement de ces deux théologiens ne se limitait pas à la théologie spirituelle mais il remettait en cause aussi la théologie dogmatique telle qu'on la pensait depuis des siècles.

IV. Conclusion : la «théologie spirituelle» comme problème de la théologie

À la lumière de l'étude de l'histoire et des rebondissements de la théologie et du manuel, nous voyons se clarifier la direction de la théologie spirituelle. Elle devra pouvoir composer autant avec la complémentarité que les tensions entre la fides quae et fides qua. Il est aussi intéressant d'entrevoir la perspective qu'en développant la théologie spirituelle, nous sommes aussi sur le point de faire une synthèse complète de l'opération théologie.

I. L'histoire de la théologie comme base nécessaire pour comprendre le véritable problème de la théologie spirituelle

Pour bien comprendre cette nouvelle branche de la théologie, il est utile de comprendre le fond historique sur laquelle elle a fait irruption. Jusqu’au XIIe siècle, la théologie ne comportait pas vraiment de disciplines distinctes car elle était basée principalement sur les quatre sens de l'Écriture qui leur procuraient une certaine unité. Par la suite, on a vu émerger un certain questionnement sur la nature même du savoir de la foi qui peut se résumer en ces termes : «Jusqu'à quel point le savoir de la foi peut être intelligible par la raison sous forme de critique ou de recherche ?»

Ce rapport tendu entre la foi et l'intelligence de la foi poussera certains théologiens vers la dialectique et ils limiteront la théologie au contenu objectif de la foi. Au fil du temps, cela contribuera à assécher la théologie. D'autre part, d’autres critiqueront cette approche en se tenant volontairement en dehors de ce courant intellectuel et mettront plus d'emphase sur l'appropriation personnelle de la foi. Plus le temps avançait, on a dû accepter que la séparation entre le savoir et le vécu était déjà réalisée car même lorsque la théologie prétendait laisser une place à la foi vécue, cela était bien souvent que pour la réduire à valider ou à discerner les donnés dogmatiques de l’intelligence de la foi. De plus, ce premier courant plus spirituel n'avait pas tout à fait compris que sa valeur propre se trouvait dans la nature même de la foi.

II. La théologie spirituelle dans ses récents développements

C’est dans ce cadre historique qu’émergera vers la fin du XIXe siècle un mouvement mystique qui était caractérisé par l’exigence de retrouver les notions dogmatiques (grâce, sacrements, liturgie), pour ensuite se tourner vers l’expérience mystico-contemplative vécue ou à atteindre.

L'Église institutionnelle a aussi participé à cet essor tel qu'en témoigne la création d'une chaire spécialisée dans les facultés de théologie par le pape Pie XI. Cette tentative qui devait enseigner l'ascèse et la mystique n'a malheureusement pas eu toute la valeur et la portée escomptées. Cependant, cela a eu le mérite de contribuer à la production de matériel scolastique et cela a ainsi poussé plus loin la réflexion relative au discours et à la méthodologie propre à cette nouvelle théologie

III. Problèmes et contenus fondamentaux du «nouvel» enseignement et du «nouveau» manuel

a) Le premier problème de cette théologie était qu'il fallait d'abord déterminer si la mystique n'était que la progression normale de l'ascèse ou si elles étaient séparées par un réel fossé qualitatif. Comme on ne voulait pas créer deux chaires de théologie, on a opté pour un terme biblique qui pouvait réunir ces deux réalités sous la désignation «spirituelle». D'autre part, il fallait aussi déterminer en quoi ce discours se distinguerait du discours dogmatique de l'anthropologie théologique et du discours moral de la perfection

.

b) Il fallait aussi tenir compte de différentes positions qui étaient déjà exprimées par deux revues importantes autour des années 1920. Le premier point de vue, exprimé par les dominicains et présenté dans leur revue «La Vie spirituelle» avait une orientation plus spéculative et déductive. Le deuxième point de vue, exprimé dans la «Revue d'ascétique et de mystique», se voulait une sorte de méthode composite cohabitant avec les sciences historico-empiriques.

c) Cette nouvelle discipline voulait se situer dans l’aspect pratique de la théologie, ce qui la plaçait dans la même catégorie que la morale. Malgré qu’il était assez facile de la distinguer par rapport à la morale casuistique, il lui était plus difficile de délimiter son champ d’étude en rapport au discours moral de la perfection. Une première tentative avait été élaborée par Vermeersch qui la présentait comme un art de la perfection chrétienne et il y a eu aussi une tentative de J. Maritain qui voulait mettre en évidence une approche plus spéculative du savoir pratique en incluant la casuistique des moralistes.

d) Il y eu aussi le théologien A. Stolz qui demandait une plus grande rigueur à ceux qui étudiaient la théologie spirituelle. Il les questionnait à savoir s'il était possible de développer un discours et une méthodologie basés à la fois sur le phénomène et la psychologie tout en résistant toutefois à le rendre totalement objectif. Une réponse à ces questions a été esquissée par Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine qui proposait des critères de discernement et des caractéristiques obtenus par des réflexions faites à postériori de l'expérience spirituelle.

e) Deux théologiens ont proposé des réponses qui allaient dans cette direction. Tout d'abord J. Mouroux qui a démontré que l'étude de l'expérience religieuse chrétienne était légitime et avait une typologie propre. Ensuite, H.U. Von Balthasar, qui proposera une phénoménologie théologique concrète de la sainteté considérée comme le lieu de la foi vécue et assumée. Malgré qu'aucune de ces approches n'ont été représentés dans les manuels officiels de théologie spirituelle, le questionnement de ces deux théologiens ne se limitait pas à la théologie spirituelle mais il remettait en cause aussi la théologie dogmatique telle qu'on la pensait depuis des siècles.

IV. Conclusion : la «théologie spirituelle» comme problème de la théologie

À la lumière de l'étude de l'histoire et des rebondissements de la théologie et du manuel, nous voyons se clarifier la direction de la théologie spirituelle. Elle devra pouvoir composer autant avec la complémentarité que les tensions entre la fides quae et fides qua. Il est aussi intéressant d'entrevoir la perspective qu'en développant la théologie spirituelle, nous sommes aussi sur le point de faire une synthèse complète de l'opération théologie.

* Giovanni Moioli, « Théologie spirituelle », Dictionnaire de la vie spirituelle, Paris, Cerf, 1983, p. 1120-1127.

foiviehistoirebien

Articles similaires

Sermon pour la fête de Saint Jean-Baptiste prononcé à la basilique de N.-D. de Québec le 25 juin 1888

Saint Augustin, parlant un jour de

l'Eglise à son peuple d'Hippone, résuma son histoire en trois mots

qui révèlent son génie : « Credendo fundatur, sperando

erigitur, deligendo perficitur : l'Eglise est fondée par...

La Trinité dans le Nouveau Testament

Bien que le mot Trinité n'est pas écrit dans le Nouveau Testament, cela ne veut pas dire que la Trinité n'est pas biblique et qu'elle n'a pas été enseignée par...

Des indices-vérifiables-de l'existence de Dieu

Propos recueillis par Franz Le Guen:

ROME, vendredi 26 octobre 2012 (ZENIT.org) – Le nouvel album de Brunor, La lumière fatiguée (SPFC éditions), sort au moment du synode sur la nouvelle...

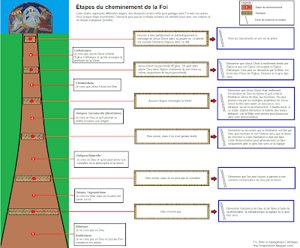

Partager sa Foi : Le cheminement de la Foi

La Foi est un cheminement. Sur ce chemin, il y a parfois des obstacles de diverses sources : intellectuel, psychologique, moral, etc. Notre tâche en tant que Catholique voulant partager...

Fête de Saint Justin le martyr: 1er juin

Le 1er juin, l'Église catholique célèbre la fête de Saint Justin, martyr, un grand défenseur de la foi chrétienne et un des premiers apologètes. Vivant au deuxième siècle, Justin a...

Un guide pour naviguer les grandes questions de la foi

Introduction : Une quête partagée - accueillir le doute et la questionSi vous lisez ces lignes, c'est peut-être que votre cœur et votre esprit sont habités par des questions profondes,...

Saint Étienne de Hongrie: 16 aout

Le 16 août, l'Église catholique célèbre la fête de Saint Étienne de Hongrie, un souverain exceptionnel dont le règne a marqué l'histoire de la Hongrie et de l'Église. Né vers...

Martyre de Saint Jean Baptiste: 29 aout

Le 29 août, l'Église catholique célèbre la mémoire du Martyre de Saint Jean-Baptiste, le dernier et le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, celui qui a préparé la venue...

Saint Alphonse de Liguori: 1er aout

Le 1er août, l'Église catholique célèbre la fête de Saint Alphonse-Marie de Liguori, un homme dont la vie et les écrits ont profondément marqué l'histoire de l'Église. Né le 27...

Réflexions bibliques du 13 juillet 2014: Le retour de la Parole

Lectures de la liturgie

Le retour de la Parole

Les lectures du jour, comme celles de la semaine dernière, nous demandent de méditer sur la réponse d'Israël à la Parole de Dieu…...

Il est ressuscité !

La résurrection de Jésus est sans aucun doute le miracle le plus important de tout l'Évangile. Cela était aussi l'opinion de Saint-Paul qui disait que : "Si le Christ n'est...

CathoScan

CathoScan est un site simple et efficace qui regroupe à un même endroit une grande variété de contenus à perspective chrétienne catholique. CathoScan « scan » le web parmi près...

Fête de saint Padre Pio : 23 septembre

Saint Padre Pio, de son vrai nom Francesco Forgione, est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, dans l'archidiocèse de Benevento. Baptisé dès le lendemain de sa naissance, il a...

Réflexions bibliques du dimanche 27 avril 2014: Sa miséricorde demeure

Lectures de la liturgie

Sa miséricorde demeure

Nous sommes les enfants de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Grâce à ce signe merveilleux de Sa grande miséricorde, le Père de Jésus...

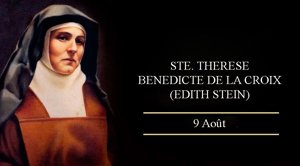

Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix: 9 aout

Le 9 août, l'Église catholique célèbre la mémoire de Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, également connue sous le nom d'Édith Stein. Née dans une famille juive en Allemagne en 1891,...

Fête de Saint André Dung-Lac: 24 novembre

Le 24 novembre, l'Église catholique célèbre la mémoire de Saint André Dung-Lac et de ses compagnons, martyrs du Vietnam. Cette journée offre l'occasion de réfléchir sur le sacrifice ultime fait...

L'argument du Kalam : Comment le commencement de l'univers prouve l'existence de Dieu

Introduction : Une question éternelle, une réponse logiquePourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Cette interrogation, aussi ancienne que la conscience humaine, se trouve au cœur de la philosophie,...

Les lettres des Pères de l'Église : Le Culte de Justin le martyre

De nos jour, le culte des chrétiens est très varié. Du rituel bien encadré aux homélies improvisées, on peut se demander comment les premiers chrétiens célébraient. Une des descriptions la...

Chrétiens et Catholiques

Vous remarquerez que sur mon blogue, je parle de Catholique et de Chrétiens. Pour certaines personnes, la différence n'est pas évidente. Voici donc un bref aperçu des divisions (toujours malheureuse)...

Science et Foi : Les Deux Ailes de la Vérité

Introduction : Dépasser le mythe du conflitAu seuil de son encyclique Fides et Ratio, le pape saint Jean-Paul II offre une image saisissante qui servira de fil conducteur à notre...