Le mystère du mal : Pourquoi un Dieu bon permet-il la souffrance?

Introduction : Le cri de l'humanité face à la souffrance

La question du mal est sans doute la plus poignante et la plus universelle qui soit. Devant la maladie d'un enfant, l'injustice d'une guerre, la violence d'une catastrophe naturelle ou la simple morsure de nos propres échecs, un cri s'élève du cœur de l'humanité : Pourquoi? Si Dieu existe, et s'Il est bon, pourquoi permet-Il tant de souffrance? Cette interrogation n'est pas une simple curiosité intellectuelle ; elle est une blessure existentielle qui a tourmenté les saints et les pécheurs à travers les âges. Saint Augustin, l'un des plus grands docteurs de l'Église, confesse dans son propre itinéraire de foi : « Je cherchais d'où vient le mal et je ne trouvais pas de solution ». Sa quête douloureuse ne trouvera de repos que dans sa conversion au Dieu vivant, révélant que cette question est au cœur même du cheminement vers la foi.

Face à ce « mystère de l'iniquité » (2 Th 2,7), le monde propose souvent des réponses insatisfaisantes : la résignation fataliste, la révolte amère, ou la négation de l'existence d'un Dieu bon. La foi catholique, cependant, propose une autre voie. Sans prétendre éliminer le mystère par une explication simpliste, elle offre une lumière, celle de la Révélation, qui permet de traverser l'obscurité non pas en niant la douleur, mais en lui découvrant un sens ultime en Jésus-Christ. Cet article se propose de parcourir ce chemin de compréhension, en s'appuyant sur la grande Tradition de l'Église, qui unit la rigueur de la raison et la profondeur de la foi pour éclairer la plus sombre des énigmes humaines.

Partie 1 : Poser le problème : Le scandale du mal et le défi à la foi

Le paradoxe d'Épicure revisité : Le défi logique

Le problème du mal est souvent formulé comme un dilemme logique, parfois appelé le paradoxe d'Épicure, qui constitue l'un des arguments les plus puissants de l'athéisme. La formulation est simple et redoutable :

- Si Dieu est tout-puissant (omnipotent), Il a le pouvoir d'empêcher tout mal.

- Si Dieu est parfaitement bon (omnibienveillant), Il a la volonté d'empêcher tout mal.

- Or, le mal existe.

- Conclusion : Soit Dieu n'est pas tout-puissant, soit Il n'est pas parfaitement bon, soit Il n'existe pas.

Cette argumentation, qui oppose les attributs divins à la réalité de la souffrance, constitue un défi majeur pour le théisme. Elle questionne la cohérence même de la foi en un Dieu créateur, bon et maître de l'histoire.

Une distinction nécessaire : Mal moral et mal physique

Pour aborder cette question complexe, la pensée catholique a toujours jugé essentiel de commencer par une distinction fondamentale : celle entre le mal moral et le mal physique.

- Le mal moral (malum culpae, le mal de faute) est le péché. C'est le mal que l'on commet, un acte délibéré de la volonté d'une créature raisonnable (ange ou homme) qui se détourne de la loi de Dieu.

- Le mal physique (malum poenae, le mal de peine) est la souffrance, la maladie, la mort, les catastrophes naturelles. C'est le mal que l'on subit, une imperfection ou une corruption dans l'ordre de l'être.

Cette distinction est cruciale car ces deux types de mal n'ont ni la même nature, ni la même cause directe. Le mal moral trouve sa source dans un mauvais usage de la liberté, tandis que le mal physique est lié à la finitude de la création et, comme nous le verrons, au désordre introduit par le péché. Pour clarifier ces concepts, le tableau suivant synthétise les catégories classiquement utilisées en philosophie et en théologie.

Tableau 1 : Clarification des concepts du mal

| Terme | Définition | Origine/Cause | Exemple |

| Mal métaphysique | L'imperfection et la finitude inhérentes à tout être créé. Ce n'est pas un mal en soi, mais la condition de possibilité des autres maux. | Le fait d'être une créature et non le Créateur. | Une pierre ne peut pas penser ; un homme ne peut pas voler |

| Mal physique (Malum Poenae) | La souffrance, la maladie, la mort, les catastrophes naturelles. Le mal que l'on subit. | Conséquence de la finitude de la création et, théologiquement, du désordre introduit par le péché originel. | Une maladie comme le cancer ; un tremblement de terre. |

| Mal moral (Malum Culpae) | Le péché ; un acte commis délibérément contre la loi de Dieu et la raison. Le mal que l'on commet. | Le mauvais usage du libre arbitre par les créatures rationnelles (anges et hommes). | Le mensonge, le meurtre, l'adultère. |

Le problème probant : Au-delà de la logique

Au-delà de la contradiction logique, le véritable scandale pour beaucoup réside dans ce que les philosophes appellent le « problème probant » : l'immensité, l'intensité et la répartition apparemment arbitraire de la souffrance dans le monde. Pourquoi un enfant innocent souffre-t-il atrocement? Pourquoi des peuples entiers sont-ils décimés par la famine ou la guerre? Cette expérience concrète du mal semble être une preuve écrasante contre l'existence d'une Providence bienveillante. C'est à ce cri du cœur, plus encore qu'au défi intellectuel, que la foi doit apporter une réponse.

Partie 2 : La nature du mal : Une absence de bien, non une création de Dieu

La première étape pour répondre au dilemme est de définir correctement la nature du mal. Si Dieu a tout créé, a-t-il aussi créé le mal? La réponse de la Tradition, formulée avec une clarté inégalée par saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, est un non catégorique.

L'héritage manichéen et la solution de saint Augustin

Avant sa conversion, Augustin était adepte du manichéisme, une religion dualiste qui concevait le mal comme un principe substantiel, une sorte de dieu mauvais en lutte perpétuelle contre le Dieu bon. Cette vision, si elle semble expliquer le conflit dans le monde, pose un problème insoluble : elle limite la puissance du Dieu bon et rend le mal coéternel à Dieu. En se tournant vers la philosophie néoplatonicienne puis vers la foi chrétienne, Augustin a trouvé une solution révolutionnaire : le mal n'est pas une substance, n'est pas un être.

Le mal comme privatio boni (privation de bien)

La doctrine fondamentale de l'Église est que le mal n'est pas une chose, mais une privation de bien (privatio boni). Tout ce qui existe, en tant qu'il existe, est bon, car il procède de Dieu qui est la Bonté même. Le mal n'a donc pas d'existence propre ; il est comme une blessure, une maladie, une corruption qui affecte un être bon. La cécité n'est pas une "chose", c'est l'absence de la vue dans un œil qui devrait voir. Le froid n'est pas une substance, c'est une absence de chaleur. De même, le mal moral (le péché) est la privation de la rectitude morale dans la volonté, et le mal physique (la maladie) est la privation de la santé dans un corps.

Cette définition a une portée apologétique immense. Elle permet de maintenir simultanément deux vérités fondamentales : Dieu est le Créateur de tout ce qui est, et Dieu est infiniment bon. Dieu n'a pas créé le mal, car le mal n'est pas une "chose" à créer ; il est la défaillance d'une chose bonne qu'Il a créée. Le mal est un parasite ontologique : il ne peut exister que dans un sujet bon qu'il corrompt, de même qu'une maladie ne peut exister que dans un corps vivant.

Le mal n'est pas irréel

Affirmer que le mal est une privation ne signifie en aucun cas qu'il est irréel ou que sa souffrance est une illusion. Au contraire, la douleur causée par cette absence est terriblement concrète. La privation de la santé (maladie) ou de la vie (mort) est l'une des expériences les plus réelles et les plus douloureuses de l'existence humaine. La privatio boni n'est pas une tentative de minimiser le mal, mais de localiser correctement son origine : non pas dans un acte créateur de Dieu, mais dans la défaillance d'une créature.

Partie 3 : L'origine du mal moral : Le don périlleux de la liberté

Si le mal n'est pas une création de Dieu, d'où vient-il? Pour le mal moral, la réponse de la foi est sans équivoque : il vient du mauvais usage de la liberté par les créatures.

Le liberum arbitrium : La condition de l'amour

Dieu, dans son amour infini, n'a pas voulu créer un monde de marionnettes, mais des êtres capables de répondre à son amour par un amour libre. C'est pourquoi Il a doté les anges et les hommes du libre arbitre (liberum arbitrium), cette « capacité de se déterminer soi-même ». L'amour authentique ne peut être contraint ; il doit être un don librement choisi. La possibilité de dire "oui" à Dieu implique nécessairement la possibilité de dire "non". Ce risque du refus est la contrepartie inévitable d'un don aussi sublime que la liberté.

Il est essentiel de comprendre la finalité de cette liberté dans la perspective catholique. Contrairement à une vision moderne qui voit la liberté comme une autonomie absolue de choisir n'importe quoi, la foi chrétienne la définit comme une liberté pour le bien. Sa perfection ne réside pas dans la capacité de choisir entre le bien et le mal, mais dans la capacité de s'orienter librement et joyeusement vers le Bien, c'est-à-dire vers Dieu. Le don de Dieu n'était donc pas défectueux ; il était orienté vers la perfection. La tragédie vient de son mauvais usage.

La chute des anges

Le mal moral est entré dans la création non par l'homme, mais par le choix libre et irrévocable de certains anges. Créés bons par Dieu, ils se sont rendus mauvais en rejetant radicalement Dieu et son Règne. L'Écriture et la Tradition nomment ce chef des anges déchus Satan, ou le diable. Leur choix est définitif, et c'est par leur tentation que le malheur entrera dans l'histoire humaine.

Le péché originel

Tenté par le diable, qui lui a fait miroiter la possibilité d'être « comme des dieux » mais sans Dieu et contre Dieu, l'homme a à son tour abusé de sa liberté. Il a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur et a désobéi à son commandement. Ce premier péché, appelé péché originel, n'a pas été une simple faute personnelle. Il a été un acte qui a blessé la nature humaine dans sa racine, la privant de la sainteté et de la justice originelles. C'est dans cet état de nature déchue et blessée que nos premiers parents ont transmis la vie à toute leur descendance.

Dieu n'est pas l'auteur du mal moral

La conclusion de cette partie est donc claire et ferme : Dieu n'est en aucune façon, ni directement ni indirectement, la cause du mal moral. La responsabilité du péché incombe entièrement aux créatures qui, par un choix libre, se sont détournées de leur Créateur.

Partie 4 : Les conséquences de la chute : Un monde brisé et une nature blessée

Le péché originel a eu des conséquences dramatiques, non seulement pour l'homme, mais pour toute la création. Il a introduit une rupture fondamentale dans l'harmonie voulue par Dieu.

La rupture de l'harmonie originelle

Le Catéchisme de l'Église Catholique, s'appuyant sur le livre de la Genèse, décrit une quadruple rupture causée par le péché :

- Rupture avec Dieu : La grâce de la sainteté et de la familiarité avec Dieu est perdue. La peur et la honte remplacent la communion filiale.

- Rupture au sein de l'homme : L'harmonie intérieure est brisée. La maîtrise des facultés spirituelles de l'âme sur le corps est détruite, ouvrant la porte à la convoitise et à l'inclination au mal (la concupiscence).

- Rupture entre les hommes : L'union de l'homme et de la femme, image de la communion divine, est soumise à des tensions. Leurs rapports sont désormais marqués par la convoitise et la domination.

- Rupture avec la création : L'harmonie avec la création est rompue. La création visible, qui était un jardin, devient pour l'homme étrangère et hostile.

L'entrée de la souffrance et de la mort

Dans le dessein originel de Dieu, l'homme était exempt de la souffrance et de la mort corporelle. Ces maux physiques sont entrés dans le monde comme une conséquence de la désobéissance. La mort, en particulier, fait son entrée dramatique dans l'histoire de l'humanité. La nature humaine, affaiblie, est désormais soumise à l'ignorance, à la souffrance et à la domination de la mort.

Cette perspective permet de relier le mal moral et le mal physique à un niveau fondamental. Une objection courante est : « Le libre arbitre humain n'explique pas les tsunamis ou les cancers ». La doctrine de la Chute y répond en montrant que le péché originel a eu des conséquences cosmiques. L'homme, établi comme roi et intendant de la création, a, dans sa chute, entraîné la création avec lui. C'est pourquoi saint Paul dit que « la création tout entière gémit encore dans les douleurs de l'enfantement » (Rm 8, 22), soumise « à la servitude de la corruption » (Rm 8, 21). Le désordre dans la nature est un écho du désordre introduit dans le cœur de l'homme par le péché.

Partie 5 : La providence divine : Comment Dieu tire le bien du mal

Face à ce tableau d'un monde brisé par le péché, la question demeure : pourquoi Dieu, dans sa toute-puissance, n'a-t-il pas empêché cette catastrophe? La réponse se trouve dans le mystère de la Providence divine, dont la sagesse et la puissance dépassent infiniment notre entendement.

La permission du mal

Dieu ne veut pas le mal, mais Il le permet. Il le permet d'abord par respect pour la liberté de ses créatures, qu'Il ne veut pas contraindre. Mais plus profondément, la foi nous enseigne que sa puissance et sa bonté sont si grandes qu'Il est capable de faire sortir un bien même des pires maux. Comme l'affirme le Catéchisme, citant saint Augustin : « Dieu tout-puissant [...], étant souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque se produire dans ses œuvres s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal même ». La foi nous donne la certitude que Dieu ne permettrait pas le mal s'il ne faisait pas jaillir le bien de ce mal, par des chemins que nous ne connaîtrons pleinement que dans la vie éternelle.

L'exemple de Joseph

L'Écriture Sainte nous offre l'exemple paradigmatique de cette vérité dans l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères jaloux, injustement emprisonné, il subit une série de maux terribles. Pourtant, à la fin, devenu vice-roi d'Égypte, il sauve sa famille et son peuple de la famine. Aux frères qui le supplient, terrifiés, il déclare : « Le mal que vous aviez projeté de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui : sauver la vie à un peuple nombreux » (Gn 50, 20). Dieu n'a pas voulu la trahison des frères, mais Il a intégré cet acte mauvais dans son plan de salut, sans en excuser la malice.

O felix culpa : La faute heureuse

Le sommet de cette doctrine audacieuse est proclamé par l'Église chaque année dans la nuit de Pâques, lors du chant de l'Exsultet : « O felix culpa, quæ talem ac tantum meruit habere Redemptorem! » – « Ô heureuse faute qui nous a valu un tel et un si grand Rédempteur! ». Cette exclamation paradoxale ne glorifie pas le péché. Elle exprime l'émerveillement de la foi devant la réponse de Dieu au péché. Le péché d'Adam a été une tragédie, une perte immense. Mais la Rédemption opérée par le Christ est un bien infiniment supérieur au bien de l'état originel qui a été perdu.

En effet, par l'Incarnation, la Croix et la Résurrection, l'humanité n'est pas simplement ramenée à l'état du jardin d'Éden. Elle est élevée à une dignité plus haute encore : la participation à la vie même de la Trinité, la filiation adoptive en Christ. Saint Léon le Grand l'affirme : « La grâce ineffable du Christ nous a donné des biens meilleurs que ceux que l'envie du démon nous avait ôtés ». Et saint Thomas d'Aquin ajoute : « Rien ne s'oppose à ce que la nature humaine ait été destinée à une fin plus haute après le péché. Dieu permet, en effet, que les maux se fassent pour en tirer un plus grand bien ». C'est en ce sens que la faute est dite "heureuse" : non pour elle-même, mais pour la surabondance de l'amour divin qu'elle a occasionnée. C'est le témoignage ultime de la victoire de Dieu sur le mal.

Partie 6 : La réponse ultime : Le Christ, vainqueur du mal et de la souffrance

Finalement, la réponse chrétienne au problème du mal n'est pas une théorie, mais une Personne : Jésus-Christ. Le « mystère de l'iniquité » ne s'éclaire qu'à la lumière d'un mystère plus grand encore, le « mystère de la piété » : Dieu fait homme.

La Croix : Dieu entre dans la souffrance pour la transformer

Le cœur de la Révélation chrétienne n'est pas que Dieu regarde la souffrance humaine de loin, mais qu'Il y plonge. En Jésus-Christ, Dieu assume notre condition humaine, y compris sa fragilité, sa souffrance et sa mort. Sur la Croix, le Christ, l'Innocent absolu, prend sur lui « tout le poids du mal » et enlève le « péché du monde » (Jn 1, 29).

Cette vérité transforme radicalement la question. Le problème n'est plus « Pourquoi Dieu permet-il que cela m'arrive? » mais « Dieu a permis que cela Lui arrive à Lui-même, pour moi ». Comme l'écrit Maurice Zundel, « la croix du Christ, c'est justement le cri poussé à la face du monde, pour dire aux hommes de tous les temps, que Dieu a partie liée avec tout homme, qu'Il est flagellé dans nos tortures, qu'Il saigne dans nos blessures ». Dieu ne justifie pas le mal ; Il le subit et le vainc par l'amour.

La souffrance rédemptrice : Unir nos croix à celle du Christ

Par sa Passion, le Christ n'a pas seulement vaincu le mal, il a aussi transformé la nature même de la souffrance. Comme l'a longuement médité le Pape Jean-Paul II dans sa lettre apostolique Salvifici Doloris, la souffrance humaine, lorsqu'elle est unie à celle du Christ, acquiert une valeur nouvelle et rédemptrice.

L'apôtre Paul exprime cette vérité stupéfiante : « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son Corps, qui est l'Église » (Col 1, 24).

Cela ne signifie pas que la Rédemption accomplie par le Christ sur la Croix serait incomplète ou insuffisante. Elle est parfaite et surabondante. Mais le Christ, dans son amour, a voulu associer les membres de son Corps à son œuvre de salut. Ainsi, nos souffrances, petites ou grandes, offertes en union avec son sacrifice, peuvent devenir une participation à la Rédemption du monde. Elles deviennent un moyen de purification pour nous-mêmes, de croissance dans la vertu, et une source de grâces pour les autres. La souffrance, qui semblait être le signe de l'absence de Dieu, devient le lieu privilégié de la communion avec Lui et de la fécondité spirituelle.

Conclusion : L'espérance chrétienne : La victoire finale et les cieux nouveaux

La réponse de la foi au mystère du mal est un chemin qui traverse l'ombre de la Croix pour aboutir à la lumière de la Résurrection.

La Résurrection : Le gage de la victoire

La réponse ne s'arrête pas au Vendredi Saint. La Résurrection du Christ est la victoire définitive de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort, et du bien sur le mal. Elle est le gage de notre propre résurrection et la promesse que la souffrance et la mort n'auront pas le dernier mot.

Le combat spirituel

Pour l'heure, dans cette vie terrestre, le chrétien demeure engagé dans un combat spirituel. La nature humaine reste blessée et inclinée au mal, et le monde gémit sous le poids du péché. Mais nous ne combattons pas seuls. Soutenus par la grâce des sacrements et la prière, nous avançons avec la certitude que la victoire est déjà acquise en Christ.

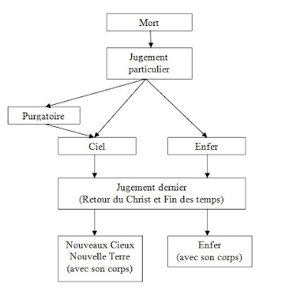

L'espérance eschatologique

La réponse complète et définitive au problème du mal se trouve dans la promesse eschatologique, c'est-à-dire dans la révélation de la fin des temps. La foi nous assure qu'au retour du Christ, Dieu instaurera « des cieux nouveaux et une terre nouvelle » (Ap 21, 1). Dans la Jérusalem céleste, « Il essuiera toute larme de leurs yeux : de mort, il n'y en aura plus ; de pleur, de cri et de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé » (Ap 21, 4).

En attendant ce jour, face au mystère de certaines souffrances, en particulier celles de l'innocent, la réponse la plus juste n'est pas toujours un discours, mais un silence compatissant, une présence aimante et une prière confiante. La foi ne nous donne pas toutes les réponses, mais elle nous donne la certitude que nous sommes entre les mains d'un Père dont les voies, bien qu'insondables, sont des voies de sagesse et d'amour. Elle nous assure que, ultimement, le mal est vaincu et que l'amour aura le dernier mot.

Articles similaires

9 choses à savoir au sujet du nouveau document du Vatican sur les juifs, le salut et l'évangélisation

La fiabilité des textes de la Bible : une enquête entre foi, histoire et raison

Un argument logique pour la papauté

4 erreurs au sujet du fardeau de la preuve concernant Dieu

Existence de Dieu : Par le raisonnement (1/7)

Le mal et l'enfer

17 mai 2015 - Septième dimanche de Pâques

5 conseils pour lire les évangiles à la lumière de l'Esprit Saint et de l'Église

Qu'arrive-t-il après la mort?

Réflexions bibliques du 17 août 2014: La foi d'une étrangère

La Nature de l'Église : Peuple de Dieu et Corps du Christ

Les dogmes peuvent-ils se développer ?

Vrai Dieu et vrai homme : Le cœur du mystère du Christ

« La pierre » de Matthieu 16,18 est-elle saint Pierre? Ou sa profession de foi?

Fête de Saint Jean d'Avila: 10 mai

Un guide pour naviguer les grandes questions de la foi

Saint Étienne de Hongrie: 16 aout

Jésus et les attributs de Dieu

« Élevée corps et âme dans la gloire du ciel » : Une étude approfondie du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie