L'argument du Kalam : Comment le commencement de l'univers prouve l'existence de Dieu

Introduction : Une question éternelle, une réponse logique

Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Cette interrogation, aussi ancienne que la conscience humaine, se trouve au cœur de la philosophie, de la science et de la théologie. Elle n'est pas l'expression d'un simple mystère insondable, mais le point de départ d'une quête rationnelle vers la nature ultime de la réalité. Face à l'existence de l'univers, l'esprit humain cherche une explication. Est-il éternel et auto-suffisant? Ou bien pointe-t-il vers une réalité au-delà de lui-même?

Parmi les réponses les plus puissantes et les plus rigoureuses à cette question fondamentale se trouve l'argument cosmologique du Kalām. Loin d'être une simple curiosité historique, cet argument s'est imposé comme un outil essentiel pour l'apologète moderne, formant un pont remarquable entre la philosophie antique, la théologie spéculative médiévale et les découvertes les plus récentes de la cosmologie contemporaine. Sa force réside dans sa clarté logique et sa capacité à s'appuyer sur des preuves issues à la fois de la raison pure et de la science empirique.

Cet article se propose d'explorer en profondeur l'argument cosmologique du Kalām. Nous commencerons par examiner ses origines historiques et sa structure logique d'une simplicité désarmante. Ensuite, nous décortiquerons et défendrons rigoureusement ses deux prémisses fondamentales, en mobilisant des arguments philosophiques et des données scientifiques de pointe. Après avoir établi la solidité de sa conclusion — l'existence d'une cause transcendante à l'univers — nous analyserons ce que la raison seule peut nous dire sur la nature de cette cause. Enfin, nous aborderons les objections les plus sophistiquées et situerons l'argument du Kalām au sein de la riche tradition de la théologie naturelle catholique, notamment en le comparant aux célèbres "Cinq Voies" de saint Thomas d'Aquin.

Partie I : La structure élégante et l'héritage intellectuel de l'argument du Kalam

Le syllogisme : une clarté désarmante

Au cœur de l'argument du Kalām se trouve un syllogisme déductif, une forme de raisonnement dont la structure logique est d'une clarté et d'une rigueur implacables. Dans sa formulation contemporaine, popularisée par le philosophe William Lane Craig, il se présente comme suit :

- Prémisse 1 : Tout ce qui commence à exister a une cause.

- Prémisse 2 : L'univers a commencé à exister.

- Conclusion : Par conséquent, l'univers a une cause.

La force de ce syllogisme réside dans sa validité logique. Un argument est dit "logiquement valide" si sa conclusion découle nécessairement de ses prémisses. Dans le cas présent, la structure est hermétique : si les deux prémisses sont vraies, la conclusion doit inévitablement l'être aussi. Par conséquent, tout le débat et l'analyse se concentrent non pas sur la forme de l'argument, mais sur la vérité de ses deux affirmations initiales. Si l'on peut démontrer que les prémisses 1 et 2 sont plus plausibles que leurs négations, alors on est rationnellement justifié à accepter la conclusion.

Un héritage intellectuel œcuménique

L'histoire de l'argument du Kalām est une illustration fascinante de la manière dont une vérité accessible à la raison peut transcender les frontières culturelles et religieuses. Loin d'être une invention moderne, ses racines plongent profondément dans l'histoire de la pensée monothéiste.

Racines chrétiennes antiques

Les premières formulations de l'argument contre un passé infini remontent au VIe siècle, avec le théologien et philosophe chrétien Jean Philopon d'Alexandrie (vers 490-570). À une époque où la pensée grecque, notamment celle d'Aristote, dominait le paysage intellectuel avec sa doctrine de l'éternité du monde et de la matière, Philopon a développé une critique philosophique rigoureuse. Il a soutenu que l'idée d'une série temporelle infinie d'événements passés était métaphysiquement absurde, car elle impliquerait l'existence d'un "infini actuel", un concept qu'il jugeait incohérent. Pour Philopon, réfuter l'éternité du monde était une étape nécessaire pour défendre la doctrine biblique de la creatio ex nihilo (création à partir de rien).

Développement dans le Kalām islamique

Les arguments de Philopon et d'autres penseurs chrétiens d'Alexandrie ont été absorbés et développés de manière significative par les théologiens musulmans médiévaux entre le IXe et le XIIe siècle. C'est de cette tradition, connue sous le nom de Kalām (un terme arabe signifiant "parole" ou "théologie spéculative"), que l'argument tire son nom.

Le penseur le plus influent de cette école fut sans doute le théologien persan Abū Ḥāmid Al-Ghazālī (vers 1056-1111). Dans son œuvre majeure, Tahāfut al-Falāsifa (L'Incohérence des Philosophes), Al-Ghazālī a lancé une critique cinglante contre les philosophes islamiques (les falasifa) qui, influencés par Aristote, défendaient l'éternité de l'univers. Il a repris et affiné les arguments contre l'infini actuel, soutenant que l'idée d'un univers sans commencement était absurde et qu'il devait donc avoir une cause transcendante. Sa formulation classique de l'argument est d'une grande clarté : "Tout être qui commence a une cause à son commencement ; or le monde est un être qui commence ; par conséquent, il possède une cause à son commencement".

Retour en chrétienté et renaissance moderne

Grâce aux échanges intellectuels entre le monde islamique et l'Europe médiévale, l'argument a été réintroduit dans la pensée chrétienne, où il a été examiné par des figures telles que saint Bonaventure au XIIIe siècle. Cependant, il a été quelque peu éclipsé par les approches différentes de saint Thomas d'Aquin et a fini par être considéré comme insoluble par Emmanuel Kant au XVIIIe siècle.

Il a fallu attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que l'argument connaisse une renaissance spectaculaire, principalement grâce aux travaux du philosophe et théologien américain William Lane Craig. Craig a non seulement exhumé et défendu les arguments philosophiques médiévaux, mais il les a également renforcés de manière décisive en y intégrant les découvertes de la cosmologie du XXe siècle, notamment la théorie du Big Bang.

Ce parcours intellectuel, d'un chrétien (Philopon) réfutant des païens (Grecs), à des musulmans (Al-Ghazālī) développant ses idées, qui sont ensuite discutées par des catholiques (Bonaventure) et finalement popularisées par un protestant (Craig), n'est pas anecdotique. Il démontre que l'argument du Kalām ne dépend pas d'une révélation confessionnelle spécifique, mais de principes de raison universellement accessibles. Pour l'apologétique catholique, cela illustre magnifiquement le principe selon lequel la foi et la raison ne s'opposent pas, mais coopèrent. La raison naturelle peut servir de praeambula fidei (préambule à la foi), préparant le terrain intellectuel à l'accueil de la Révélation. De plus, comme le note Craig, cet héritage commun offre un terrain d'entente précieux pour le dialogue apologétique avec les musulmans. L'argument du Kalām n'est donc pas une nouveauté, mais un trésor de la théologie naturelle monothéiste.

Partie II : Examen de la première prémisse - "Tout ce qui commence à exister a une cause"

La première prémisse de l'argument du Kalām semble intuitivement évidente pour la plupart des gens. Elle est pourtant la cible de critiques philosophiques sophistiquées qui méritent un examen attentif. Sa défense repose sur des fondements métaphysiques, l'expérience quotidienne et la réfutation des objections.

Le fondement métaphysique : Ex nihilo nihil fit

Au cœur de cette prémisse se trouve l'un des principes les plus fondamentaux de la métaphysique : ex nihilo nihil fit, "de rien, rien ne vient". L'idée que quelque chose puisse surgir de l'inexistence absolue, sans cause, sans raison, sans aucune potentialité, est une notion que la raison humaine peine à accepter. Le "rien" métaphysique n'a pas de propriétés, pas de potentiel, pas de pouvoir causal. Il ne peut donc rien produire.

Ce principe est étroitement lié au Principe de Raison Suffisante (PRS), qui, sous une de ses formes, stipule que tout ce qui existe a une explication à son existence, soit dans la nécessité de sa propre nature (pour un être qui ne peut pas ne pas exister), soit dans une cause externe (pour un être qui commence à exister). Nier la première prémisse du Kalām revient à affirmer que des événements peuvent se produire sans aucune explication, ce qui saperait les fondements mêmes de la rationalité et de la recherche scientifique.

Il est crucial de noter la formulation précise de la prémisse : "Tout ce qui commence à exister a une cause". Elle ne prétend pas que "tout ce qui existe a une cause". Cette distinction est capitale. Si tout ce qui existe nécessitait une cause, alors la cause de l'univers (Dieu) nécessiterait elle-même une cause, menant à une régression à l'infini et à la question enfantine mais redoutable : "Qui a créé Dieu?". En limitant le principe de causalité aux choses qui ont un commencement, l'argument laisse la porte ouverte à une cause première qui, n'ayant pas de commencement, est elle-même sans cause.

Défense par l'intuition et l'expérience

Au-delà de la métaphysique abstraite, la prémisse est constamment et universellement confirmée par notre expérience du monde. Nous n'observons jamais de choses — qu'il s'agisse d'un lapin, d'une symphonie ou d'une planète — apparaissant à l'existence à partir de rien. Tout ce qui nous entoure et qui a eu un commencement est le résultat d'un processus causal, d'une réorganisation de matière et d'énergie préexistantes.

Nier ce principe est, comme le suggère une analogie populaire, plus difficile à croire que la magie. Au moins, dans un tour de magie, il y a un magicien et un chapeau. Affirmer qu'une chose aussi vaste que l'univers a pu surgir à l'existence sans aucune cause est une affirmation extraordinaire qui va à l'encontre de toute notre expérience et de nos intuitions les plus fondamentales. Si l'univers peut apparaître sans cause, pourquoi pas des choses plus petites, comme des vélos ou des éléphants, dans notre salon? Le fait que cela ne se produise jamais renforce la plausibilité de la prémisse.

Objections courantes et leurs réfutations

Objection 1 : Le défi de la mécanique quantique

Certains critiques affirment que la mécanique quantique a réfuté le principe de causalité. Ils citent souvent le phénomène des "particules virtuelles" qui semblent apparaître et disparaître spontanément dans le vide quantique.

Cette objection repose cependant sur une équivoque fondamentale du mot "rien". Le vide quantique de la physique moderne n'est pas le "rien" du philosophe, c'est-à-dire le non-être absolu. Le vide quantique est un "quelque chose" physique ; c'est une mer bouillonnante d'énergie fluctuante, régie par les lois de la physique. Il possède une structure, des propriétés et est soumis à des relations causales. Les particules virtuelles n'émergent pas ex nihilo, mais de l'énergie contenue dans ce vide. Par conséquent, la physique quantique, loin de réfuter la prémisse, opère en réalité dans un cadre causal.

Objection 2 : Le scepticisme de Hume - Ne peut-on pas concevoir un effet sans cause?

Le philosophe David Hume, suivi par des critiques plus récents comme J.L. Mackie, a soutenu que nous pouvons au moins concevoir un événement commençant à exister sans cause. Puisque ce qui est concevable est possible, la prémisse ne serait pas une vérité nécessaire. De plus, certains objectent que l'on ne peut pas légitimement extrapoler le principe de causalité, que nous observons à l'intérieur de l'univers, à l'origine de l'univers lui-même.

La réponse à cette objection se fait sur plusieurs niveaux. Premièrement, la simple concevabilité psychologique n'est pas un guide infaillible de la possibilité métaphysique (ou ontologique). Nous pouvons concevoir des choses qui sont métaphysiquement impossibles. Deuxièmement, Hume lui-même, malgré son scepticisme, semblait croire en la vérité du principe causal dans la pratique. Troisièmement, l'affirmation selon laquelle le principe de causalité est une simple loi physique qui ne s'applique qu'après le Big Bang est une pétition de principe. Les défenseurs de l'argument soutiennent que c'est un principe métaphysique fondamental qui régit la réalité en tant que telle, et non une simple loi intra-cosmique. L'intuition que l'origine de l'univers lui-même requiert une cause est si puissante qu'elle est partagée par de nombreux physiciens et cosmologistes non-théistes.

Partie III : Examen de la seconde prémisse - "L'Univers a commencé à exister"

Si la première prémisse repose sur la métaphysique et l'intuition, la seconde prémisse bénéficie d'un soutien extraordinaire provenant de deux domaines distincts mais convergents : la philosophie a priori et la science empirique a posteriori. Cette double ligne de défense constitue l'une des plus grandes forces de l'argument du Kalām dans le contexte contemporain. Si un critique se méfie de la métaphysique, il doit faire face aux données de la cosmologie. S'il objecte que la science est en constante évolution, les arguments philosophiques demeurent. Cette convergence de la raison pure et de l'observation scientifique vers la même conclusion est une illustration remarquable de l'harmonie entre la foi et la raison.

A. Arguments philosophiques contre un passé infini

Avant même les découvertes de la cosmologie moderne, des philosophes et théologiens ont soutenu qu'un passé infini était logiquement impossible. Ces arguments reposent sur la nature de l'infini lui-même.

L'impossibilité d'un "Infini Actuel"

Il est essentiel de distinguer deux types d'infini. Un infini potentiel est une collection qui augmente sans cesse mais qui est toujours finie à chaque instant. Par exemple, on peut potentiellement compter les nombres entiers indéfiniment, mais à chaque étape, l'ensemble des nombres comptés est fini. Un infini actuel, en revanche, est un ensemble complet et achevé contenant un nombre infini de membres.

L'argument philosophique soutient qu'une série infinie d'événements passés constituerait un infini actuel, c'est-à-dire une collection infinie de choses réelles (les événements passés). Or, l'existence d'un infini actuel dans le monde concret mène à des absurdités logiques et des paradoxes, suggérant qu'un tel infini ne peut exister en dehors du domaine purement mathématique ou conceptuel.

L'Hôtel de Hilbert : Illustrer l'Absurdité

Pour illustrer les contradictions générées par l'existence d'un infini actuel, le mathématicien David Hilbert a proposé une célèbre expérience de pensée : l'Hôtel de Hilbert. Imaginez un hôtel avec un nombre infini de chambres, numérotées 1, 2, 3,... à l'infini. Supposons que l'hôtel soit complet, c'est-à-dire que chaque chambre est occupée par un client.

- Un nouveau client arrive : L'hôtelier peut lui trouver une chambre. Il demande simplement à l'occupant de la chambre 1 de passer à la chambre 2, à celui de la 2 de passer à la 3, et ainsi de suite. Chaque client se déplace dans la chambre n+1. Puisque les chambres sont infinies, il y a toujours une chambre suivante. La chambre 1 est maintenant libre pour le nouveau client.

- Une infinité de nouveaux clients arrivent : L'hôtelier peut également les loger. Il demande à chaque client actuel de se déplacer de la chambre n à la chambre 2n. Ainsi, tous les clients actuels occupent désormais les chambres paires (2, 4, 6,...), laissant toutes les chambres impaires (1, 3, 5,...) libres pour l'infinité de nouveaux arrivants.

Ces scénarios, bien que logiquement cohérents dans le monde abstrait des mathématiques, mènent à des situations absurdes dans le monde réel. Par exemple, l'hôtel est à la fois plein et non-plein. On peut soustraire une infinité de clients (ceux des chambres impaires) à l'infinité totale, et il reste toujours une infinité de clients. Ces paradoxes montrent que l'infini actuel ne peut être instancié dans la réalité concrète. Si le passé était une série infinie d'événements, il serait un infini actuel, et ces mêmes absurdités s'appliqueraient. Par conséquent, le passé doit être fini, ce qui signifie que l'univers a eu un commencement.

B. Preuves scientifiques d'un commencement cosmique

De manière remarquable, les découvertes de la cosmologie et de la physique du XXe et du XXIe siècle ont fourni des confirmations empiriques puissantes aux conclusions de la philosophie médiévale.

La deuxième loi de la thermodynamique

Cette loi fondamentale de la physique stipule que dans un système isolé (comme l'univers, par hypothèse), l'énergie utilisable se dissipe et l'entropie (une mesure du désordre) tend à augmenter avec le temps. Si l'univers avait existé depuis une éternité, il aurait dû atteindre depuis longtemps un état d'équilibre thermodynamique maximal, une "mort thermique" où toute activité à grande échelle aurait cessé. L'univers serait un bain tiède, uniforme et sans vie. Le fait que nous observions un univers structuré, avec des étoiles qui brûlent et des processus dynamiques, est une preuve scientifique solide qu'il n'est pas éternel dans le passé et qu'il doit avoir eu un commencement dans un état de basse entropie.

La théorie du Big Bang

Le modèle standard de la cosmologie moderne, la théorie du Big Bang, offre le soutien le plus direct à un commencement de l'univers. Ce modèle repose sur deux piliers observationnels majeurs :

- L'Expansion de l'Univers : Dans les années 1920, en travaillant sur les équations de la théorie de la relativité générale d'Einstein, des physiciens comme Alexander Friedmann et Georges Lemaître ont prédit que l'univers devait être en expansion ou en contraction. En 1929, l'astronome Edwin Hubble a confirmé cette prédiction de manière spectaculaire. En observant la lumière des galaxies lointaines, il a découvert qu'elle était systématiquement décalée vers l'extrémité rouge du spectre (le "redshift"), ce qui indique que ces galaxies s'éloignent de nous, et ce d'autant plus vite qu'elles sont loin. Cette observation est la preuve que le tissu même de l'espace-temps est en expansion, comme la surface d'un ballon que l'on gonfle. La conséquence logique de cette expansion est stupéfiante. Si l'on rembobine le film cosmique, l'univers devient de plus en plus dense et de plus en plus chaud. Finalement, toute la matière, toute l'énergie, et l'espace-temps lui-même convergent en un point unique de densité et de température quasi infinies, il y a environ 13,8 milliards d'années. Ce n'est pas une explosion dans l'espace, mais le commencement de l'espace, du temps, de la matière et de l'énergie. C'est la frontière absolue du passé de l'univers physique.

- Le Fond Diffus Cosmologique (CMB) : Une prédiction clé de ce modèle d'univers primordial chaud et dense était l'existence d'une "lueur résiduelle" de cette fournaise initiale. Ce rayonnement, aujourd'hui refroidi par l'expansion à quelques degrés au-dessus du zéro absolu, a été détecté en 1965 et est connu sous le nom de Fond Diffus Cosmologique. C'est littéralement la plus ancienne lumière de l'univers que nous puissions voir, une "photographie" de l'univers à l'âge de 380 000 ans, confirmant de manière éclatante le scénario du Big Bang.

Le théorème de Borde-Guth-Vilenkin (BGV)

Face à la puissance du modèle du Big Bang, certains cosmologistes ont tenté de développer des modèles alternatifs (univers cycliques, inflation éternelle, multivers) pour éviter la conclusion d'un commencement absolu. Cependant, en 2003, les physiciens Arvind Borde, Alan Guth et Alexander Vilenkin ont prouvé un théorème mathématique qui rend ces échappatoires beaucoup plus difficiles.

Le théorème BGV stipule que tout univers qui a été, en moyenne, en expansion tout au long de son histoire ne peut être éternel dans le passé et doit avoir une frontière spatio-temporelle passée. La puissance de ce théorème réside dans sa généralité. Il ne dépend pas de la validité de la relativité générale d'Einstein et s'applique à une très large classe de modèles cosmologiques, y compris les modèles inflationnaires et les scénarios de multivers. Comme le dit Vilenkin lui-même, "les cosmologistes ne peuvent plus se cacher derrière la possibilité d'un univers éternel dans le passé. Il n'y a pas d'échappatoire, ils doivent faire face au problème d'un commencement cosmique".

Certains objectent que le théorème ne s'applique qu'à l'espace-temps classique et pourrait ne pas tenir dans une théorie de la gravité quantique. Bien que nous n'ayons pas encore de théorie complète, Vilenkin et d'autres ont soutenu que même les modèles quantiques les plus plausibles qui tentent d'éviter un commencement absolu ne réussissent pas à le faire ou introduisent d'autres problèmes. Le poids écrasant des preuves scientifiques actuelles pointe donc vers une seule conclusion : l'univers a commencé à exister.

Partie IV : La conclusion et les attributs de la cause première

Le syllogisme du Kalām nous mène logiquement à la conclusion que "l'univers a une cause". Mais l'argument ne s'arrête pas là. Par une analyse conceptuelle rigoureuse de ce que signifie être la cause de l'univers, nous pouvons déduire plusieurs attributs surprenants de cette cause première, dressant un portrait qui ressemble de manière frappante à la conception théiste de Dieu.

De la cause à la nature de la cause : Une analyse conceptuelle

La nature de l'effet (l'univers) nous renseigne sur la nature de sa cause. Puisque l'univers est la totalité de l'espace, du temps, de la matière et de l'énergie, sa cause doit logiquement transcender ces catégories.

- Sans cause et éternelle : La cause a amené le temps à l'existence avec l'univers. Elle doit donc exister en dehors du temps, ou être intemporelle. Une entité intemporelle n'a pas de succession de moments ; elle n'a donc pas de commencement. Et selon la première prémisse, ce qui n'a pas de commencement n'a pas besoin de cause. La cause première est donc sans cause (ou non causée).

- Immatérielle et non-spatiale : La cause a créé la matière et l'espace. Elle ne peut donc pas être elle-même composée de matière ou être contenue dans l'espace. Elle doit être immatérielle et non-spatiale. Elle est, par essence, un pur esprit.

- Incommensurablement puissante : L'acte de créer l'intégralité de l'univers physique à partir de rien (ex nihilo) est un acte de puissance qui dépasse l'entendement. La cause doit donc posséder une puissance immense, voire infinie.

Jusqu'à présent, nous avons déduit l'existence d'une cause première sans cause, éternelle, immatérielle, non-spatiale et incroyablement puissante. Mais un attribut crucial reste à établir.

L'argument crucial pour une cause personnelle

La question la plus délicate est peut-être la suivante : comment une cause éternelle et immuable peut-elle produire un effet qui commence à exister à un moment donné, comme l'univers?

Si la cause était une force impersonnelle ou un ensemble de conditions mécanistes, et que ces conditions étaient éternellement présentes et suffisantes pour produire l'univers, alors l'effet (l'univers) devrait être co-éternel avec sa cause. Si la cause existe de toute éternité, et que la cause produit nécessairement son effet, alors l'effet doit aussi exister de toute éternité. Mais nous avons déjà démontré que l'univers n'est pas éternel ; il a eu un commencement.

Il n'y a qu'une seule façon de résoudre ce paradoxe. La cause doit être un agent personnel doté de libre arbitre. Seul un agent personnel peut exister éternellement et de manière immuable, tout en possédant la capacité de choisir librement de créer un effet temporel. L'acte de création n'est pas une conséquence nécessaire et automatique de la nature de la cause, mais un acte de volonté libre. La cause peut exister, intemporellement, avec l'intention de créer, et ensuite actualiser cette intention pour donner naissance à un univers temporel.

Cette déduction est le couronnement de l'argument. Elle nous mène d'une simple cause à un Créateur. La cause de l'univers n'est pas une force aveugle ou un principe abstrait, mais un Esprit, une Volonté, une Intelligence. Ces attributs — sans cause, éternel, immatériel, tout-puissant et personnel — sont les attributs fondamentaux du Dieu du théisme.

Partie V : L'argument du Kalam dans le dialogue apologétique

L'argument du Kalām est un outil puissant, mais il n'est pas sans critiques. Un apologète bien préparé doit connaître les objections les plus sérieuses et savoir y répondre. Il est également essentiel, dans une perspective catholique, de comprendre comment cet argument s'articule avec la tradition philosophique de saint Thomas d'Aquin.

Face aux critiques philosophiques : Le défi de Graham Oppy

Le philosophe athée australien Graham Oppy est largement reconnu comme l'un des critiques les plus rigoureux et les plus sophistiqués de l'argument du Kalām. Plutôt que de rejeter l'argument à la légère, il s'attaque à ses fondements.

Ses objections principales peuvent être résumées ainsi :

- Contre la prémisse 1 : Oppy conteste que nous ayons de bonnes raisons de croire que le principe "tout ce qui commence à exister a une cause" s'applique à l'univers lui-même. Il suggère que le commencement de l'univers pourrait être un fait brut, un événement singulier non causé.

- Contre la prémisse 2 : Il rejette les arguments philosophiques contre un passé infini. Il considère les paradoxes comme celui de l'Hôtel de Hilbert non pas comme des preuves d'impossibilité métaphysique, mais comme de simples illustrations du caractère contre-intuitif des ensembles infinis, qui sont parfaitement cohérents en mathématiques.

- Une théorie alternative : La stratégie d'Oppy consiste à proposer une théorie alternative qu'il juge plus simple ou plus "parcimonieuse". Selon lui, un univers initial non causé qui existe nécessairement (comme un fait brut de la réalité) est une explication plus simple que de postuler une entité supplémentaire (Dieu) pour l'expliquer.

Les défenseurs de l'argument, comme William Lane Craig, ont répondu à ces critiques de plusieurs manières :

- L'affirmation d'Oppy selon laquelle l'univers pourrait commencer à exister sans cause est une affirmation métaphysique extraordinaire qui viole nos intuitions les plus fondamentales sur la réalité et la rationalité. Le fardeau de la preuve incombe à celui qui fait une affirmation aussi radicale.

- La théorie d'Oppy d'un "fait brut" est moins une explication qu'un refus d'expliquer. Elle ne répond pas à la question de savoir pourquoi cet univers, avec ses lois et constantes spécifiques, a commencé à exister plutôt qu'une myriade d'autres univers possibles, ou plutôt que rien du tout. Le théisme, en postulant un agent personnel avec une intention, offre une explication plus complète et intellectuellement plus satisfaisante.

- En fin de compte, le débat se résume à une comparaison entre deux visions du monde. Laquelle offre la meilleure explication de la réalité que nous observons? Le théisme, avec un Créateur personnel, ou le naturalisme d'Oppy, avec un commencement cosmique non causé et inexplicable? Pour beaucoup, la première option est de loin la plus plausible et la plus rationnelle.

Kalam et saint Thomas d'Aquin : Une alliance fructueuse

Il est crucial de ne pas confondre l'argument du Kalām avec les célèbres "Cinq Voies" de saint Thomas d'Aquin. Bien qu'ils soient tous deux des arguments cosmologiques menant à Dieu, ils fonctionnent selon des logiques de causalité très différentes. Les confondre peut affaiblir les deux arguments.

La distinction fondamentale réside dans le type de chaîne causale qu'ils analysent.

- L'argument du Kalām utilise une causalité horizontale (ou in fieri). Il s'agit d'une série de causes et d'effets qui se succèdent dans le temps. La question est de remonter cette chaîne temporelle jusqu'à son tout premier maillon, sa cause initiatrice. C'est pourquoi le commencement de l'univers est si central pour cet argument.

- Les arguments de saint Thomas d'Aquin (en particulier la Première et la Deuxième Voie) utilisent une causalité verticale (ou in esse). Il s'agit d'une hiérarchie de causes qui soutiennent l'existence et le changement d'une chose ici et maintenant, à chaque instant. La question n'est pas "Qu'est-ce qui a allumé la bougie il y a une heure?", mais "Qu'est-ce qui fait que la flamme continue d'exister en ce moment?". La flamme dépend de la mèche, qui dépend de la cire, qui dépend de l'oxygène, etc. Cette chaîne de dépendance existentielle simultanée ne peut pas régresser à l'infini ; elle doit être fondée sur une cause première qui existe par elle-même, un "Premier Moteur Immobile" ou une "Première Cause Non Causée" qui soutient activement tout le système.

Cette différence a une conséquence majeure : saint Thomas d'Aquin n'avait pas besoin de prouver que l'univers avait un commencement dans le temps. Pour lui, même un univers éternel aurait toujours besoin d'une cause première verticale pour le maintenir en existence à chaque instant.

Loin d'être en compétition, ces deux approches sont merveilleusement complémentaires. L'argument du Kalām est particulièrement puissant dans notre culture scientifique, fascinée par la question des origines temporelles. Il dialogue directement avec la cosmologie du Big Bang. Les arguments de saint Thomas, quant à eux, offrent un fondement métaphysique plus profond, indépendant des théories scientifiques actuelles. Ils nous rappellent que même si l'univers était éternel, il ne serait pas auto-suffisant et crierait toujours sa dépendance à l'égard d'un Créateur. Ensemble, ils forment un dossier cumulatif et robuste pour l'existence de Dieu.

Le tableau suivant résume ces distinctions clés :

| Caractéristique | Argument Cosmologique du Kalam | Arguments Cosmologiques de Thomas d'Aquin (1ère & 2ème Voies) |

| Question centrale | Qu'est-ce qui a causé le commencement de l'univers? | Qu'est-ce qui soutient l'existence et le changement de l'univers maintenant? |

| Type de causalité | Horizontale (temporelle, in fieri) : une chaîne de causes dans le passé. | Verticale (hiérarchique, in esse) : une chaîne de dépendance existentielle simultanée. |

| Régression infinie | Une régression temporelle infinie d'événements est impossible. | Une régression hiérarchique infinie de causes de l'être est impossible. |

| Point de départ | Le fait que l'univers a commencé à exister. | Le fait que des choses existent, changent et sont causées en ce moment. |

| Dépendance à la science | Forte. S'appuie sur la cosmologie moderne (Big Bang, BGV). | Faible/Nulle. C'est un argument purement métaphysique. |

| Conclusion directe | Une Cause Première qui a initié l'univers. | Un Premier Moteur Immobile / Une Première Cause Non Causée qui soutient l'univers. |

Conclusion : La convergence de la raison et de la foi

L'argument cosmologique du Kalām se présente comme une démonstration remarquable de la puissance de la raison humaine pour sonder les questions ultimes. Sa force réside dans sa simplicité logique, le double soutien puissant — à la fois philosophique et scientifique — pour sa prémisse la plus contestée, et les implications théologiques profondes qui découlent de sa conclusion. Il nous conduit, par une série d'étapes rationnelles, de l'observation de l'univers à l'existence d'un Créateur transcendant, personnel, éternel, immatériel et tout-puissant.

Dans la grande tradition intellectuelle catholique, un tel argument ne doit pas être vu comme une "preuve" coercitive qui éliminerait le besoin de la foi. La foi reste un don et un acte de la volonté. L'argument du Kalām fonctionne plutôt comme un puissant praeambula fidei, un préambule à la foi. Il démontre que croire en un Créateur n'est pas un saut irrationnel dans l'obscurité, ni un vœu pieux, mais une conclusion plausible, solidement ancrée dans la raison et les preuves que nous avons du monde.

En harmonisant la philosophie, la science et la théologie, l'argument du Kalām déblaye le terrain intellectuel des obstacles au scepticisme et au matérialisme. Il ouvre une fenêtre sur une réalité qui transcende le monde physique et invite l'esprit et le cœur à considérer la possibilité d'une Révélation divine. En montrant que l'univers pointe vers une Intelligence et une Volonté créatrice, il prépare le terrain pour entendre le message de Celui qui n'est pas seulement le Créateur, mais aussi le Rédempteur, Jésus-Christ, le Verbe par qui toutes choses ont été faites.

Articles similaires

9 août 2015 : 19e dimanche du Temps Ordinaire

26 juillet 2015 : 17e dimanche du Temps Ordinaire

Dieu envoie-t-il des gens en Enfer?

Chrétien ou athée: Que faire si je ne peux pas me décider?

4 erreurs au sujet du fardeau de la preuve concernant Dieu

L'univers sur le fil du rasoir : L'ajustement fin comme une signature du Créateur

L’Argument cosmologique de la Kalâm

La violence dans la Bible

La Bible interdit-elle la décoration d’arbre de Noël ?

Les types de Révélation

La Trinité dans l'Ancien Testament : la Création

Le Concile d'Éphèse (431) : Marie, Mère de Dieu et l’unité de la personne du Christ

La prière est-elle arrogante ou inutile ?

Fête de Saint Jean de la Croix: 14 décembre

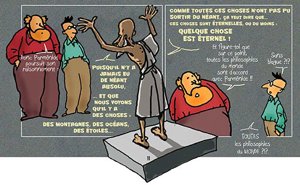

Les indices pensables : 25- Une idée partagéee par toutes les philosophies du monde

Témoins remplis d'espoir dans un monde brisé

Les Indices pensables: 7- La dignité de la raison humaine.

Comment savons-nous que les saints intercèdent pour nous?

Les lettres des Pères de l'Église : Ignace d'Antioche aux Philadelphiens