« Élevée corps et âme dans la gloire du ciel » : Une étude approfondie du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie

Le 1er novembre 1950, en l'année du grand Jubilé, le Pape Pie XII, par la constitution apostolique Munificentissimus Deus, proclamait solennellement le dogme de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Cet acte magistériel, loin d'être une innovation, venait couronner des siècles de foi, de piété et de réflexion théologique au sein de l'Église. Le dogme de l'Assomption affirme que Marie, au terme de sa vie terrestre, fut élevée en corps et en âme à la gloire du Ciel, anticipant ainsi le destin promis à tous les fidèles.

Cet article se propose d'offrir une étude exhaustive de ce dogme marial, destiné à servir de référence pour les fidèles désireux d'approfondir leur foi. Nous explorerons la définition dogmatique elle-même, ses fondements théologiques profonds, ses racines dans l'Écriture Sainte et la Tradition vivante de l'Église. Nous aborderons également les objections courantes dans un esprit d'apologétique charitable, et nous contemplerons la signification spirituelle et eschatologique de ce mystère, ainsi que son expression dans la liturgie, la piété populaire et l'art sacré. En parcourant ce chemin, nous découvrirons que l'Assomption n'est pas une doctrine isolée, mais une vérité lumineuse qui éclaire le mystère du Christ, de l'Église et de la destinée humaine.

Partie I : La définition solennelle : Munificentissimus Deus

Cette première partie établit l'enseignement officiel de l'Église comme le fondement de toute l'étude. Elle analyse la formule dogmatique elle-même et le contexte historique de sa proclamation, démontrant qu'elle fut l'aboutissement d'un long processus de foi.

La voix du Magistère : La formule dogmatique

Le cœur de l'enseignement de l'Église sur l'Assomption se trouve dans la formule de définition solennelle, prononcée par le Pape Pie XII, qui engage l'infaillibilité pontificale. Le texte déclare :

« C'est pourquoi, après avoir adressé à Dieu d'incessantes et suppliantes prières, et invoqué les lumières de l'Esprit de vérité, pour la gloire du Dieu Tout-Puissant, qui prodigua sa particulière bienveillance à la Vierge Marie, pour l'honneur de son Fils, Roi immortel des siècles et vainqueur du péché et de la mort, pour un surcroît de gloire de son auguste Mère et pour la joie et l'allégresse de toute l'Église, par l'autorité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par Notre propre autorité, Nous prononçons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé : que l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, toujours Vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. »

Chaque terme de cette formule est pesé et riche de signification théologique :

- « Dogme divinement révélé »: Cette qualification est de la plus haute importance. Elle signifie que la vérité de l'Assomption n'est pas une simple opinion théologique ou une pieuse croyance, mais qu'elle est contenue dans le dépôt de la foi, c'est-à-dire la Révélation divine transmise par les Apôtres. Par conséquent, elle doit être crue « de foi divine et catholique » par tous les fidèles. La constitution ajoute une clause comminatoire (ou anathème) qui souligne la gravité de cet enseignement : « C'est pourquoi, si quelqu'un — ce qu'à Dieu ne plaise — osait volontairement nier ou mettre en doute ce que Nous avons défini, qu'il sache qu'il a fait complètement défection dans la foi divine et catholique ».

- « L'Immaculée Mère de Dieu, toujours Vierge »: Pie XII lie délibérément l'Assomption aux autres privilèges marials fondamentaux. En la nommant « Immaculée Mère de Dieu » et « toujours Vierge », il montre que l'Assomption n'est pas un privilège isolé, mais le couronnement logique et cohérent de la place unique de Marie dans le plan du salut, une place définie par sa Maternité divine, sa Conception immaculée et sa Virginité perpétuelle.

- « Après avoir achevé le cours de sa vie terrestre »: Cette formulation est le fruit d'une mûre réflexion théologique. Elle laisse délibérément ouverte la question de savoir si Marie a connu la mort physique. La tradition orientale parle de Dormition (« endormissement »), affirmant sa mort paisible avant son élévation. Si la plupart des théologiens catholiques partagent cette conviction, le dogme n'a pas voulu trancher ce débat. La formule choisie est donc suffisamment large pour englober les deux traditions théologiques légitimes, se concentrant sur le fait essentiel de son élévation glorieuse, qu'elle ait ou non connu le passage par la mort.

- « Élevée en corps et en âme » (assumpta est in corpus et anima): Ceci définit la nature de l'Assomption. Ce n'est pas seulement l'âme de Marie qui est entrée au Ciel, mais son être humain tout entier, corps et âme. Cette vérité préserve l'intégrité de la personne humaine, créée par Dieu comme une unité substantielle de corps et d'âme, et anticipe la résurrection de la chair promise à tous les justes à la fin des temps. Le terme latin assumptio (de ad-sumere, « prendre pour soi », « tirer à soi ») est soigneusement distingué de l'Ascension (ascensio) du Christ. Jésus est monté au Ciel par sa propre puissance divine ; Marie, elle, a été « élevée » ou « assumée » par la puissance de Dieu.

- « À la gloire céleste »: Ce terme définit la destination de l'Assomption. Il ne s'agit pas simplement d'un déplacement physique vers un lieu, mais de l'entrée dans un état de glorification, une participation pleine et entière à la vie trinitaire, à la droite de son Fils.

Le chemin vers la proclamation : Un dogme confirmé, non inventé

La proclamation de 1950 ne fut pas un acte soudain ou isolé, mais la conclusion d'un processus ecclésial qui s'est étendu sur des siècles. Loin d'être une invention papale, la définition du dogme fut l'articulation formelle d'une foi vécue par l'ensemble du peuple de Dieu.

- Le désir constant des fidèles: Depuis la définition du dogme de l'Immaculée Conception par le Pape Pie IX en 1854, l'espérance des fidèles s'était faite plus forte de voir également définie l'Assomption corporelle de Marie. Pendant des décennies, d'innombrables pétitions affluèrent au Saint-Siège de la part de cardinaux, d'évêques, de prêtres, de religieux et de laïcs du monde entier. Le désir de cette définition fut même exprimé par près de 200 Pères lors du premier Concile du Vatican (1869-1870).

- La consultation de l'épiscopat: Suivant l'exemple de son prédécesseur Pie IX, Pie XII voulut s'assurer formellement que cette définition correspondait bien à la foi de l'Église universelle. Le 1er mai 1946, il adressa à tous les évêques du monde l'encyclique Deiparae Virginis Mariae. Dans cette lettre, il posait deux questions cruciales : Estimez-vous, Vénérables Frères, dans votre sagesse et votre prudence, que l'Assomption corporelle de la Bienheureuse Vierge peut être proposée et définie comme un dogme de foi? Le souhaitez-vous, ainsi que votre clergé et votre peuple?

- L'« accord remarquable »: La réponse de l'épiscopat mondial fut massive et quasi unanime. Dans Munificentissimus Deus, Pie XII qualifie ce consensus d'« accord remarquable des prélats et des fidèles catholiques ». Cet accord quasi unanime fut interprété comme une preuve de l'action du Saint-Esprit au sein du Corps du Christ et comme un témoignage de « l’enseignement unanime du magistère ordinaire de l’Église et la croyance unanime du peuple chrétien ».

Ce processus illustre de manière éclatante que l'infaillibilité pontificale n'est pas une puissance arbitraire, mais un charisme au service de la foi de toute l'Église. Le Pape n'a pas "créé" un dogme, mais a agi comme le garant et l'articulateur de l'unité de la foi, confirmant et définissant solennellement une vérité déjà possédée et chérie par le peuple chrétien. Cette démarche réfute la caricature d'une papauté monarchique et montre le Souverain Pontife à l'écoute du sensus fidelium (le sens de la foi des fidèles), agissant en communion avec le collège des évêques.

De plus, le moment de la proclamation n'est pas anodin. Cinq ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un monde « tourmenté et souffrant, égaré et déçu », marqué par les horreurs des totalitarismes et la montée des idéologies matérialistes qui nient la dignité transcendante de la personne, le dogme de l'Assomption est apparu comme un « rayon de soleil ». En affirmant que la destinée ultime d'une créature humaine est la gloire du Ciel, en corps et en âme, l'Église offrait une réponse théologique puissante au désespoir et au nihilisme ambiants. Elle rappelait au monde que la valeur de la vie humaine ne se réduit pas à sa dimension terrestre, mais qu'elle est appelée à une gloire éternelle. L'Assomption est ainsi un dogme de l'espérance, un signe prophétique de la victoire de la vie sur la mort et de la dignité inaliénable de chaque personne, créée à l'image de Dieu et rachetée par le Christ.

Partie II : La cohérence théologique du dogme : Les arguments de convenance

La théologie catholique, en plus de s'appuyer sur la Révélation explicite, développe souvent des « arguments de convenance » (argumenta convenientiae). Ces arguments ne prétendent pas prouver une vérité par la seule raison, mais montrent comment cette vérité s'harmonise parfaitement avec l'ensemble du mystère chrétien. Le dogme de l'Assomption est particulièrement éclairé par de tels arguments, qui révèlent sa logique interne et sa connexion profonde avec les autres dogmes de la foi.

La Nouvelle Ève et la victoire sur le péché et la mort

L'argument le plus fondamental pour l'Assomption découle du parallèle constant, établi dès les premiers siècles de l'Église, entre Ève et Marie. Si la première Ève, par sa désobéissance, a introduit le péché et la mort dans le monde, Marie, la Nouvelle Ève, par son obéissance, est devenue l'instrument de l'entrée du salut.

Cette connexion est prophétisée dans le Protévangile de la Genèse : « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien » (Gn 3, 15). La Tradition de l'Église a toujours vu dans ce verset l'annonce de la lutte entre Satan et le Christ (le lignage de la femme), mais aussi l'union indissoluble de Marie (la femme) à cette lutte et à cette victoire. Comme le souligne Pie XII, Marie est la « généreuse Associée du divin Rédempteur ». Or, la victoire du Christ sur Satan est une victoire totale, qui s'étend non seulement au péché, mais aussi à ses conséquences, dont la principale est la mort et la corruption du tombeau (Rm 5-6). Il était donc éminemment convenable que Marie, unie de manière si intime au combat de son Fils, soit également associée à la plénitude de sa victoire. Sa glorification corporelle, l'Assomption, est le « suprême trophée » de cette victoire partagée, la manifestation ultime que l'hostilité promise a abouti à un triomphe complet sur le péché et la mort.

L'Immaculée Conception et sa glorieuse conséquence

Le lien théologique le plus direct et le plus puissant est celui qui unit l'Assomption à l'Immaculée Conception. L'un est la conséquence logique et glorieuse de l'autre. Le dogme de l'Immaculée Conception, défini en 1854, affirme que Marie, « par une grâce et un privilège singulier du Dieu tout-puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, a été préservée intacte de toute souillure du péché originel dès le premier instant de sa conception ».

La Sainte Écriture et la Tradition enseignent que la corruption du tombeau est une conséquence du péché originel. Saint Paul écrit que « le salaire du péché, c'est la mort » (Rm 6, 23). Puisque Marie, par un privilège unique, a été préservée de la cause (le péché originel), il est souverainement convenable qu'elle ait été préservée de sa conséquence (la corruption du sépulcre). Comme l'explique Pie XII, Marie « a complètement vaincu le péché par son Immaculée Conception, et par suite elle n'a pas été sujette à la loi de rester dans la corruption du tombeau ». Les deux dogmes sont « très étroitement liés », formant les deux faces d'une même médaille : la victoire totale de la grâce du Christ en Marie. Sa vie commence par une plénitude de grâce qui la préserve du péché, et elle s'achève par une plénitude de gloire qui la préserve de la corruption.

La maternité divine et l'incorruptibilité du tabernacle du Seigneur

La dignité incomparable de Marie en tant que Theotokos, Mère de Dieu, constitue un autre argument de convenance puissant.

- L'argument de la piété filiale: De nombreux Pères et Docteurs de l'Église, cités par Pie XII, ont souligné qu'il était impensable que Jésus, le Fils parfait, abandonne à la corruption du tombeau le corps virginal qui L'avait porté et nourri. L'amour filial du Christ pour sa Mère exigeait qu'Il la glorifie de la manière la plus parfaite. Saint Germain de Constantinople met ces paroles dans la bouche de Jésus s'adressant à sa Mère : « Il faut que là où je suis, tu y sois aussi, Mère inséparable de ton Fils ».

- L'Arche de la Nouvelle Alliance: Cette typologie biblique est d'une richesse exceptionnelle. Dans l'Ancien Testament, l'Arche d'Alliance était l'objet le plus sacré d'Israël. Construite en bois d'acacia incorruptible, elle contenait la manne (le pain du ciel), les tables de la Loi (la Parole de Dieu) et le bâton d'Aaron. Elle était le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Marie est la véritable Arche de la Nouvelle Alliance. Elle n'a pas porté des symboles, mais la réalité même : le Pain vivant descendu du Ciel, le Verbe de Dieu fait chair, le Grand Prêtre éternel. Si l'ancienne arche, faite de main d'homme, était considérée comme sainte et incorruptible, à combien plus forte raison le corps de Marie, tabernacle vivant façonné par l'Esprit Saint pour accueillir le Fils de Dieu, devait-il être préservé de toute corruption? Saint Jean Damascène l'exprime avec force : « Il fallait que Celle qui avait porté le Créateur comme enfant dans son sein, demeurât dans les divins tabernacles ». La liturgie de l'Assomption fait sienne cette typologie en utilisant le Psaume 131 (132) : « Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi, et l'arche de ta force! ».

Ces arguments de convenance révèlent que les dogmes marials ne sont pas des ajouts arbitraires à la foi, mais qu'ils forment une tapisserie unifiée et profondément christocentrique. Chaque privilège de Marie est défini non pas pour elle-même, mais en relation avec le Christ et son œuvre de salut. Sa Maternité divine concerne l'Incarnation du Fils. Sa Conception immaculée est une grâce reçue « en vue des mérites de Jésus-Christ ». Son Assomption est une « participation singulière à la Résurrection de son Fils ». Ainsi, la mariologie catholique est, en son cœur, une dimension de la christologie. Parler de Marie, c'est magnifier la puissance de la grâce du Christ, son Sauveur. Loin de faire de l'ombre au Christ, l'Assomption de Marie est le témoignage le plus éclatant de l'efficacité totale de sa Rédemption, capable de préserver une créature non seulement du péché, mais aussi de la corruption de la mort.

Partie III : Le témoignage de l'Écriture Sainte

Bien que l'Assomption de Marie ne soit pas explicitement narrée dans un passage unique de la Bible, la foi de l'Église affirme qu'elle est solidement enracinée dans le témoignage de l'Écriture Sainte. Cette fondation n'est pas basée sur un "verset preuve" isolé, mais sur une convergence d'indices prophétiques, typologiques et théologiques qui, lus dans la lumière de la Tradition, dessinent une image cohérente et convaincante.

Le protévangile (Genèse 3, 15) : Le fondement prophétique

La première annonce du salut, le Protévangile, est considérée par le Magistère comme le « fondement scripturaire le plus ancien et le plus élevé » de la théologie mariale. Après la chute, Dieu dit au serpent : « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon ».

La Tradition catholique, de saint Irénée à Pie IX et Pie XII, a constamment interprété ce passage comme une prophétie de la victoire conjointe et totale du Messie (le lignage) et de sa Mère (la femme) sur Satan et ses œuvres. Cette victoire doit être complète. Comme les conséquences du péché sont à la fois spirituelles (la perte de la grâce) et physiques (la mort et la corruption), la victoire doit aussi être spirituelle et physique. L'Assomption de Marie en corps et en âme est la manifestation parfaite de cette victoire totale, le triomphe final sur la mort, qui est le "dernier ennemi" (1Co 15, 26).

La différence entre le texte hébreu (où le pronom masculin « il » se réfère à la descendance) et l'ancienne traduction latine de la Vulgate (où le pronom féminin « elle » se réfère à la femme) n'est pas une contradiction, mais une complémentarité théologique. Le texte hébreu souligne la victoire primordiale du Christ, tandis que la Vulgate met en lumière la participation unique et inséparable de Marie à cette même victoire. La descendance de la femme inclut théologiquement le Christ comme vainqueur principal et Marie comme son associée indissociable.

La Femme vêtue du soleil (Apocalypse 12) : La confirmation visionnaire

Le chapitre 12 de l'Apocalypse offre une vision grandiose qui confirme de manière éclatante la foi en l'Assomption de Marie. Saint Jean voit « un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles ».

L'exégèse catholique reconnaît que cette femme est un symbole polyvalent, représentant à la fois le peuple d'Israël (d'où vient le Messie) et l'Église (le nouveau peuple de Dieu). Cependant, une lecture mariale est non seulement possible mais nécessaire, et elle est attestée par une forte tradition patristique. La femme donne naissance à « un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations » (Ap 12, 5), une référence claire à Jésus-Christ. Elle est donc, au sens premier, la Mère du Messie.

Pour le dogme de l'Assomption, le point crucial est que Jean contemple cette femme déjà dans le Ciel, dans un état de gloire céleste (« vêtue du soleil ») et de triomphe. Cette vision d'une Mère glorifiée dans le Ciel, corps et âme, correspond parfaitement à la foi de l'Église en l'Assomption de Marie. Elle est la confirmation visionnaire que la Mère du Rédempteur n'est pas restée dans le tombeau mais partage déjà la gloire de son Fils.

Les fondements typologiques et allusifs

En plus de ces passages prophétiques et visionnaires, de nombreux autres textes et types bibliques soutiennent la convenance de l'Assomption.

- L'Arche de la Nouvelle Alliance: Comme détaillé précédemment, la typologie de l'Arche est l'une des plus puissantes. Les parallèles entre le voyage de l'Arche de l'Ancien Testament (2 Samuel 6) et la Visite de Marie à Élisabeth (Luc 1) sont frappants, identifiant Marie comme la nouvelle et véritable Arche de la présence de Dieu. La liturgie de l'Assomption utilise explicitement cette image en chantant le Psaume 131 : « Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi, et l'arche de ta force! ». L'incorruptibilité de l'Arche préfigure celle de Marie.

- « Comblée de grâce » (Kecharitōmenē): La salutation de l'ange à Marie en Luc 1, 28 n'est pas un simple compliment. Le terme grec kecharitōmenē est un participe parfait passif, utilisé ici comme un nom propre. Cela signifie que Marie a été, dans le passé, l'objet d'une action divine qui l'a remplie de grâce, et que l'effet de cette action est permanent et définit son être même. Cette plénitude de grâce unique, cette sainteté parfaite, la distingue de toutes les autres créatures et fonde la convenance de sa destinée unique, une destinée exempte de la corruption qui découle du péché.

- La Reine Mère (Gebirah): Dans l'ancien royaume de David, la mère du roi (la Gebirah) occupait une position d'honneur et d'influence unique. Elle était couronnée et siégeait à la droite de son fils, intercédant pour le peuple. La liturgie de l'Assomption applique le Psaume 45 (44) à Marie : « Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or ». Cette typologie royale éclaire le mystère de l'Assomption comme le couronnement de Marie et son intronisation en tant que Reine du Ciel, à la droite de son Fils, le Roi messianique.

- Les précédents d'Hénoch et d'Élie: L'Ancien Testament rapporte que deux personnages, Hénoch (« Dieu l'enleva », Gn 5, 24) et le prophète Élie (« Élie monta au ciel dans un tourbillon », 2R 2, 11), ont été enlevés corporellement au ciel. Ces récits établissent la possibilité d'une assomption corporelle dans l'économie du salut de Dieu. S'il était convenable que Dieu accorde ce privilège à ces saints hommes de l'Ancienne Alliance, il l'était à plus forte raison pour la Mère de son propre Fils.

Il apparaît donc que l'argumentation scripturaire en faveur de l'Assomption n'est pas une recherche simpliste d'un verset explicite, ce qui serait une approche étrangère à la manière dont l'Église a toujours lu les Écritures. Il s'agit plutôt de la construction d'un dossier cumulatif et thématique. Les fils de la prophétie, de la vision, de la typologie et des principes théologiques, bien que distincts, s'entrelacent pour former une tapisserie scripturaire riche et cohérente qui pointe de manière convergente vers la vérité du dogme. Cette approche, qui lit l'Écriture dans son unité et à la lumière de la Tradition, est plus profonde et plus fidèle à la foi catholique que la seule preuve textuelle. Elle démontre qu'une doctrine peut être profondément biblique sans être littéralement énoncée dans la Bible.

Partie IV : Le déploiement de la Sainte Tradition

La foi en l'Assomption de Marie, bien que définie dogmatiquement en 1950, n'est pas une croyance nouvelle. Elle est un fruit mûr de la Tradition vivante de l'Église, qui a grandi et s'est clarifié au fil des siècles sous la conduite de l'Esprit Saint. Cette section retrace le développement historique de cette croyance, montrant ses racines anciennes et sa croissance constante.

Le « silence » des premiers siècles et les Transitus Mariae

Les documents des trois premiers siècles, centrés sur la proclamation du kérygme – la vie, la mort et la résurrection du Christ – sont largement silencieux sur les détails de la fin de la vie terrestre de Marie. Ce silence n'est pas une négation, mais le reflet des priorités pastorales et théologiques de l'Église primitive.

Cependant, à partir des IVe et Ve siècles, une riche littérature populaire, connue sous le nom de Transitus Mariae (« Le Passage de Marie »), a commencé à circuler largement. Ces récits, souvent qualifiés d'apocryphes, décrivent la mort de Marie (sa Dormition) entourée des apôtres miraculeusement rassemblés, la venue du Christ pour recevoir son âme, et, après son ensevelissement, l'enlèvement de son corps au Ciel.

Bien que ces textes contiennent des éléments légendaires et parfois des influences hétérodoxes (certaines versions ayant été colorées par le gnosticisme), ils sont d'une valeur historique inestimable. Ils ne doivent pas être lus comme des reportages factuels, mais comme des témoins de la foi populaire. Leur existence même et leur diffusion dans tout le monde chrétien (en syriaque, copte, grec, latin, etc.) révèlent une intuition théologique fondamentale et précoce au sein du peuple de Dieu : la fin de la Mère de Dieu ne pouvait pas être ordinaire. La conviction que son corps saint ne pouvait connaître la corruption était si forte qu'elle a donné naissance à ces récits. Ces apocryphes sont comme un "thermomètre" de la piété des premiers siècles, montrant une foi vivante en la destinée glorieuse de Marie, une foi que les Pères de l'Église et le Magistère allaient ensuite purifier et formuler théologiquement.

Le témoignage des Pères et des docteurs

À partir du IVe siècle, les Pères de l'Église ont commencé à donner une expression théologique plus formelle à cette croyance populaire.

- Premiers témoignages: Saint Éphrem le Syrien († 373) et Saint Épiphane de Salamine († 403) font allusion à l'incorruption de Marie et à sa fin extraordinaire, bien que de manière encore voilée.

- Saint Grégoire de Tours († 594): En Occident, il est l'un des premiers à donner un récit clair de l'Assomption. Il écrit que, après la mort de Marie, le Seigneur « ordonna que son corps saint soit pris et emporté sur une nuée jusqu'au paradis ».

- Les Pères Orientaux: Au VIIIe siècle, la doctrine atteint sa pleine maturité théologique en Orient. Saint Germain de Constantinople († 733) et Saint André de Crète († 740) ont prononcé des homélies puissantes pour la fête de la Dormition, développant les arguments de convenance basés sur la Maternité divine de Marie.

- Saint Jean Damascène († v. 749): Il est considéré comme le « Docteur de l'Assomption » par excellence. Ses trois homélies sur la Dormition constituent la synthèse patristique la plus complète et la plus influente sur le sujet. Il y articule avec une clarté et une poésie inégalées tous les arguments de convenance. Une de ses citations les plus célèbres, reprise par Pie XII, résume sa pensée :« Il fallait que Celle qui avait gardé sa virginité sans tache dans l'enfantement, conservât son corps sans corruption, même après la mort. Il fallait que Celle qui avait porté le Créateur comme enfant dans son sein, demeurât dans les divins tabernacles. Il fallait que l'Épouse que le Père s'était unie habitât le séjour du ciel. »

- Les Docteurs Scolastiques: Au Moyen Âge, les grands théologiens comme Saint Antoine de Padoue, Saint Albert le Grand et Saint Bonaventure ont repris et approfondi l'héritage patristique, intégrant la doctrine de l'Assomption dans leurs grandes synthèses théologiques.

Le témoignage de la liturgie : Lex orandi, lex credendi

Un des témoignages les plus forts de la Tradition est la liturgie elle-même. L'adage ancien Lex orandi, lex credendi (« la loi de la prière est la loi de la foi ») signifie que la prière publique et officielle de l'Église est une expression authentique de sa foi.

La croyance en la glorification de Marie a été célébrée liturgiquement bien avant d'être définie dogmatiquement. Dès le Ve siècle, une fête mariale était célébrée le 15 août à Jérusalem. Vers l'an 600, l'empereur Maurice étendit cette fête, sous le nom de Dormition (« Endormissement »), à tout l'Empire byzantin. Cette fête fut introduite à Rome au VIIe siècle par le Pape Théodore Ier et prit progressivement le nom d'Assomption au VIIIe siècle. L'existence d'une fête liturgique si ancienne, universelle et solennelle est une preuve irréfutable que l'Église, dans sa prière, a toujours cru et confessé le mystère de la destinée glorieuse de la Mère de Dieu.

Partie V : Considérations apologétiques et dialogue œcuménique

Le dogme de l'Assomption, tout en étant une source de joie pour les catholiques, est aussi un point de discussion, voire de contentieux, avec d'autres confessions chrétiennes. Cette section vise à fournir des éléments de réponse clairs et charitables aux objections les plus courantes, et à situer la foi catholique par rapport aux perspectives orthodoxe et protestante.

Réponse à l'objection de la Sola Scriptura

L'objection la plus fréquente, notamment de la part des protestants, est que « l'Assomption n'est pas dans la Bible ». Cette affirmation repose sur le principe de la Sola Scriptura (l'Écriture seule), selon lequel la Bible est l'unique source d'autorité en matière de foi.

La réponse catholique à cette objection ne consiste pas à tenter de trouver un verset qui décrirait explicitement l'événement, mais à questionner le principe même de la Sola Scriptura. L'Église catholique enseigne que la Révélation divine n'est pas contenue uniquement dans un livre, mais dans un unique et sacré « dépôt de la foi », transmis par deux canaux intimement liés : la Sainte Écriture et la Sainte Tradition, dont l'interprétation authentique est confiée au Magistère de l'Église.

L'Écriture elle-même témoigne de l'importance de la tradition orale. Saint Paul exhorte les Thessaloniciens : « Ainsi donc, frères, tenez bon, et gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, soit de vive voix, soit par lettre » (2Th 2, 15). Exiger une preuve biblique explicite pour chaque doctrine est donc une exigence non biblique et étrangère à la pratique de l'Église primitive.

La démarche catholique consiste plutôt à montrer que le dogme de l'Assomption, bien que non explicitement narré, est en parfaite cohérence avec l'ensemble du message biblique et qu'il est attesté par la Tradition apostolique, comme cela a été démontré dans les parties précédentes.

La perspective orthodoxe : Dormition et Assomption

Le dialogue avec les Églises orthodoxes sur ce sujet est d'une nature très différente, car il révèle une profonde unité de foi malgré des divergences de formulation et d'autorité.

- Une foi partagée: Catholiques et Orthodoxes partagent la même foi fondamentale en l'élévation corporelle de la Mère de Dieu (Theotokos) au Ciel à la fin de sa vie terrestre. Tous deux célèbrent ce mystère avec une grande solennité le 15 août. Le terme orthodoxe de Dormition met l'accent sur sa mort paisible, un « endormissement » qui précède sa glorification, une conviction partagée par la grande majorité des théologiens catholiques.

- Les divergences clés: Les différences ne portent pas sur le fait de l'élévation corporelle de Marie, mais sur deux points principaux :

- Le lien avec le péché originel: Pour les catholiques, l'Assomption est la conséquence directe de l'Immaculée Conception. Marie est préservée de la corruption du tombeau *parce qu'*elle a été préservée du péché originel, dont la corruption est une conséquence. Les Orthodoxes ne professent pas le dogme de l'Immaculée Conception de la même manière. Pour eux, Marie a été conçue avec le péché ancestral commun à toute l'humanité, mais a été purifiée par l'Esprit Saint au moment de l'Annonciation et a vécu une vie parfaitement sainte par la grâce de Dieu. Sa glorification est donc due à sa sainteté personnelle et à sa dignité de Mère de Dieu, plutôt qu'à une exemption initiale du péché originel.

- L'autorité dogmatique: La différence la plus significative est d'ordre ecclésiologique. Les Orthodoxes rejettent l'autorité du Pape de Rome pour définir seul un dogme de foi. Pour eux, une telle définition infaillible ne peut émaner que d'un Concile Œcuménique réunissant l'ensemble de l'Église, d'Orient et d'Occident. Par conséquent, la Dormition est pour eux une vérité de foi centrale, une doctrine théologique certaine (theologoumenon), célébrée par toute l'Église, mais elle n'a pas le statut de « dogme » formellement défini comme dans le catholicisme.

La perspective protestante : Réponse aux objections clés

Le dialogue avec le protestantisme est plus complexe, car il touche à des divergences fondamentales sur la mariologie et l'autorité dans l'Église.

- Objection 1 : « Ce n'est pas dans la Bible. » La réponse a été esquissée ci-dessus. Elle consiste à passer d'une apologétique de "verset preuve" à une démonstration de la cohérence thématique du dogme avec la totalité de l'Écriture (la Nouvelle Ève, l'Arche de l'Alliance, la Femme de l'Apocalypse), tout en rappelant les limites du principe de Sola Scriptura.

- Objection 2 : « C'est un dogme tardif, inventé en 1950. » Cette objection confond la définition d'un dogme avec son invention. La réponse consiste à retracer l'histoire de la croyance, comme nous l'avons fait en Partie IV. La foi en l'Assomption est attestée par les écrits apocryphes (dès le IVe s.), les Pères de l'Église (St Grégoire de Tours au VIe s., St Jean Damascène au VIIIe s.) et surtout par la liturgie (fête de la Dormition fixée vers 600). La définition de 1950 n'a donc pas créé une nouvelle croyance, mais a confirmé et proclamé solennellement une vérité qui faisait partie de la Tradition constante de l'Église.

- Objection 3 : « C'est de la mariolâtrie, cela dévalorise le Christ. » C'est une objection grave qui découle d'une mécompréhension de la mariologie catholique. La réponse est de montrer le caractère profondément christocentrique du dogme. L'Assomption ne glorifie pas Marie comme une déesse, mais elle glorifie la puissance de la grâce du Christ Rédempteur. Marie n'est pas élevée par sa propre force ; elle est assumée par Dieu. Sa gloire est entièrement dérivée de celle de son Fils. Elle est le chef-d'œuvre de la grâce, le modèle parfait de ce que le salut du Christ accomplit dans une créature humaine. Son Assomption ne concurrence pas l'Ascension du Christ, mais en est le premier et le plus parfait fruit.

Le tableau suivant synthétise ces différentes positions pour une meilleure clarté.

Table 1: Analyse comparative des croyances sur la fin de la vie de Marie

| Caractéristique | Église Catholique (Assomption) | Églises Orthodoxes (Dormition) | Protestantisme (Vision Générale) |

| Glorification corporelle | Oui, Marie a été élevée corps et âme dans la gloire du Ciel. | Oui, Marie a été élevée corps et âme dans la gloire du Ciel. | Non, cette croyance est rejetée comme non scripturaire. |

| Mort de Marie | Question théologiquement ouverte, mais la conviction quasi unanime est qu'elle a connu une mort paisible (Dormition) avant d'être assumée. | Oui, elle a connu une mort naturelle et sainte, un "endormissement" (Dormition). | Elle a connu une mort humaine normale. |

| Lien avec le péché originel | L'Assomption est la conséquence de l'Immaculée Conception : préservée du péché, elle a été préservée de sa conséquence, la corruption du tombeau. | Sa glorification est due à sa sainteté unique en tant que Theotokos. Elle a été conçue avec le péché ancestral mais a vécu une vie sans péché par la grâce. | Aucun lien, car les deux dogmes (Immaculée Conception et Assomption) sont rejetés. |

| Fondement de la croyance | Sainte Écriture (lue thématiquement), Sainte Tradition, et définie infailliblement par le Magistère. | Sainte Tradition et Liturgie (une doctrine théologique certaine, ou theologoumenon). | Sola Scriptura. Comme la doctrine n'est pas explicite dans la Bible, elle est rejetée. |

| Statut dogmatique | Dogme de foi infaillible, défini par le Pape en 1950. | Pas un "dogme" formellement défini, mais une croyance universelle et fondamentale de l'Église. | Une tradition humaine tardive, non obligatoire et généralement rejetée. |

Ce tableau met en évidence que le rejet de l'Assomption est principalement une caractéristique de la Réforme protestante et que les divergences avec l'Orthodoxie, bien que réelles, portent davantage sur les fondements théologiques (rôle du péché originel) et ecclésiologiques (autorité papale) que sur le fait même de la glorification corporelle de Marie.

Partie VI : La signification spirituelle et eschatologique de l'Assomption

Au-delà de ses fondements historiques et théologiques, le dogme de l'Assomption est porteur d'une signification spirituelle et eschatologique profonde pour chaque croyant. Il n'est pas seulement une vérité sur Marie, mais une vérité sur notre propre destinée et sur l'espérance chrétienne.

Un signe d'espérance certaine : Marie comme icône eschatologique

L'Assomption de Marie est la promesse de notre propre résurrection. La préface de la messe du 15 août la décrit comme « le commencement et l'image de l'Église à venir dans sa perfection, et pour ton peuple qui chemine sur la terre, un signe de réconfort et d'espérance ». Elle est une « participation singulière à la Résurrection de son Fils et une anticipation de la résurrection des autres chrétiens ».

En contemplant Marie, élevée corps et âme dans la gloire, l'Église voit son propre avenir. Ce que Dieu a accompli en elle de manière singulière et anticipée, Il l'a promis à tous ceux qui sont unis au Christ. Marie est la première-née d'entre les rachetés, le premier fruit de la Pâque de son Fils. Elle est une icône eschatologique, c'est-à-dire une image vivante de la fin des temps, où l'humanité rachetée sera pleinement glorifiée, en corps et en âme, dans la communion de Dieu. Son Assomption n'est donc pas un privilège qui l'isole, mais un privilège qui la rend solidaire de toute l'Église en pèlerinage, comme un phare d'espérance qui nous assure que notre destination finale n'est pas le tombeau, mais la gloire du Ciel.

La dignité de la personne humaine et la sainteté du corps

Dans un monde souvent déchiré entre le matérialisme, qui réduit l'homme à sa seule dimension physique, et certaines formes de spiritualité qui méprisent le corps comme une prison pour l'âme (une tendance gnostique ancienne et toujours actuelle), le dogme de l'Assomption offre un enseignement d'une grande pertinence. Il est une affirmation puissante de la bonté de la création et de la dignité de la personne humaine dans son intégralité, corps et âme.

En élevant le corps de Marie à la gloire, Dieu montre que le corps n'est pas un accessoire méprisable ou un obstacle au salut, mais qu'il est une partie essentielle de notre identité, appelée lui aussi à la glorification. L'Assomption nous rappelle que « notre chair » est destinée au Ciel. Comme l'espérait Pie XII, ce dogme est un antidote aux « théories matérialistes et à la corruption morale qui en découle », car il met en lumière de manière éclatante la « destinée sublime de notre âme et de notre corps ». Il nous invite à respecter notre corps et celui des autres comme des temples de l'Esprit Saint, destinés à la résurrection.

Marie, Reine du Ciel et de la terre

L'Assomption est intimement liée à la royauté de Marie. Élevée au Ciel, elle est couronnée Reine de l'univers, siégeant à la droite de son Fils, le Roi des rois. Cette royauté, chantée par le Psaume 45, n'est pas un simple titre honorifique. Elle est l'expression de sa participation plénière à la seigneurie de son Fils sur toute la création.

De son trône de gloire, Marie n'abandonne pas l'humanité ; au contraire, son Assomption rend son intercession maternelle encore plus puissante et universelle. Elle n'est pas éloignée de nous, mais plus proche que jamais, capable d'exercer sa miséricorde sur toute l'Église en pèlerinage. Elle est la Reine qui intercède, la Mère qui veille, la Dispensatrice des grâces que son Fils a méritées.

Un lien particulièrement profond unit l'Assomption au cantique du Magnificat, que l'Église chante dans l'Évangile de la fête. Dans ce chant prophétique, Marie proclame : « Il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante... Il a élevé les humbles » (Lc 1, 48.52). L'Assomption est l'accomplissement eschatologique et parfait de cette parole. En Marie, la « servante humble » est littéralement « élevée » au plus haut des Cieux. Son destin glorieux est la preuve ultime que la logique de Dieu renverse celle du monde : ce n'est pas la puissance ou la richesse qui mènent à la gloire, mais l'humilité, la foi et l'obéissance. L'Assomption est le Magnificat chanté pour l'éternité, un rappel constant que Dieu exalte ceux qui, comme Marie, se font les humbles serviteurs de sa volonté.

Partie VII : Le dogme au cœur de l'Église : Liturgie, dévotion et art

La vérité de l'Assomption n'est pas restée une abstraction théologique. Elle a pris chair dans le cœur de l'Église, s'exprimant de manière vivante et belle à travers la liturgie solennelle, la piété fervente du peuple et les chefs-d'œuvre de l'art chrétien.

La liturgie de la solennité : Contempler le mystère

La liturgie de la messe du 15 août est une catéchèse mystagogique qui nous fait entrer dans le cœur du mystère. Les lectures choisies tissent ensemble les principaux thèmes scripturaires qui fondent le dogme.

- Première lecture (Apocalypse 12, 1-6): La liturgie nous fait contempler la vision de la « Femme vêtue du soleil », glorifiée dans le Ciel, nous montrant d'emblée la destination finale de Marie.

- Psaume responsorial (Psaume 45/44): L'Église répond à cette vision en acclamant Marie comme la Reine intronisée à la droite du Roi : « Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or ».

- Deuxième lecture (1 Corinthiens 15, 20-27): Saint Paul nous rappelle le lien indissociable entre la Résurrection du Christ, « premier-né d'entre les morts », et notre propre résurrection future. Marie, par son Assomption, est le premier fruit et la garantie de cette promesse.

- Évangile (Luc 1, 39-56): Le récit de la Visitation nous présente Marie comme l'Arche de la Nouvelle Alliance, portant en elle le Seigneur. Il culmine avec son cantique, le Magnificat, où elle prophétise que « tous les âges me diront bienheureuse » et que Dieu « élève les humbles ». L'Assomption est l'accomplissement parfait de cette prophétie.

Les prières de la messe, en particulier la préface, synthétisent magnifiquement la foi de l'Église, célébrant l'Assomption de Marie comme une source d'espérance pour tout le peuple de Dieu en pèlerinage.

Piété populaire et pèlerinages : Une célébration mondiale

La foi du peuple de Dieu en l'Assomption s'exprime dans une extraordinaire richesse de traditions et de dévotions populaires à travers le monde, montrant comment ce dogme est profondément ancré dans la culture chrétienne.

- Processions solennelles: En France, où Notre-Dame de l'Assomption est la patronne principale, et en Italie, de grandioses processions mariales parcourent les villes et les villages le 15 août. Une tradition particulière en Italie est celle de l'« Inchinata » (l'Inclinaison), où la statue de la Vierge est rencontrée par celle du Christ, s'inclinant l'une vers l'autre avant d'entrer ensemble dans l'église.

- Fêtes nationales et patronales: En Hongrie, le 15 août est une grande fête nationale, appelée la « Fête de Notre Grande Dame », car le roi Saint Étienne a consacré son royaume à la Vierge Marie. De nombreuses villes et paroisses dans le monde sont placées sous le patronage de Notre-Dame de l'Assomption.

- Bénédictions de la nature: De nombreuses coutumes lient l'Assomption au cycle de la nature et des récoltes. En Europe centrale, le 15 août est connu comme le « Jour des Herbes » (Kräutertag), où des bouquets d'herbes aromatiques et médicinales sont bénis à l'église. En Arménie, on bénit les premiers raisins de la vigne. Dans de nombreuses villes côtières, notamment au Portugal et aux États-Unis, on procède à la bénédiction de la mer et des bateaux de pêcheurs. Ces rites expriment la foi en Marie comme Reine de la création, dont la glorification rejaillit sur le monde entier.

- Dévotions et pèlerinages: La neuvaine de l'Assomption est une prière populaire préparatoire à la fête. De nombreux sanctuaires marials dans le monde deviennent des lieux de pèlerinage particulièrement fréquentés autour du 15 août.

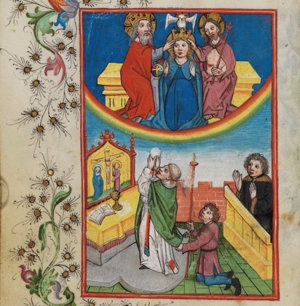

Une vision de gloire : L'Assomption dans l'art sacré

L'art chrétien a offert des visions inoubliables du mystère de l'Assomption, façonnant l'imagination catholique et rendant la gloire du dogme accessible à la contemplation de tous. C'est surtout à la Renaissance et à l'époque baroque, avec leur goût pour le mouvement, l'émotion et la gloire triomphale, que ce thème a inspiré des chefs-d'œuvre immortels.

- Titien, L'Assomption de la Vierge (Basilique des Frari, Venise) : Ce tableau monumental est un sommet de la Haute Renaissance. Il dépeint la scène en trois registres : en bas, les apôtres stupéfaits et agités autour du tombeau vide ; au centre, Marie, dans une nuée de lumière et d'anges, s'élève vers le ciel avec une énergie irrésistible ; en haut, Dieu le Père l'attend pour l'accueillir. La composition dynamique et les couleurs éclatantes en font une célébration vibrante du triomphe de Marie.

- Le Corrège, L'Assomption de la Vierge (Dôme de Parme) : Cette fresque révolutionnaire qui décore l'intérieur de la coupole de la cathédrale de Parme est célèbre pour sa perspective audacieuse (sotto in sù). Le spectateur est aspiré dans un tourbillon d'anges et de nuages qui convergent vers le Christ descendant pour accueillir sa Mère. L'œuvre abolit la distance entre le ciel et la terre, faisant du fidèle un participant direct à l'événement céleste.

- Les Maîtres Baroques: Des artistes comme Annibale Carrache, Pierre Paul Rubens et Charles Le Brun ont excellé dans la représentation de l'Assomption. Leurs œuvres se caractérisent par un mouvement dramatique, une intensité émotionnelle et une splendeur théâtrale qui visent à émouvoir le spectateur et à affirmer la gloire de la foi catholique face à l'austérité protestante.

Ces œuvres ne sont pas de simples illustrations. Elles sont des interprétations théologiques en couleur et en forme, des prédications silencieuses qui nous invitent à lever les yeux vers le Ciel et à contempler la gloire qui attend ceux qui aiment Dieu.

Conclusion : La cohérence et la splendeur d'une vérité divinement révélée

L'étude approfondie du dogme de l'Assomption révèle une vérité d'une richesse et d'une cohérence admirables. Loin d'être une croyance périphérique ou un ajout tardif, l'Assomption de la Vierge Marie est le couronnement glorieux de ses privilèges, une doctrine profondément tissée dans la trame de la foi catholique.

Elle est enracinée dans la Sainte Écriture, non pas par un verset isolé, mais par la convergence thématique de la prophétie de la Genèse, de la vision de l'Apocalypse et de la riche typologie de l'Arche d'Alliance et de la Reine Mère.

Elle est attestée par une Sainte Tradition constante, qui s'exprime dès les premiers siècles dans la foi du peuple (les récits du Transitus), se clarifie dans la pensée des Pères de l'Église (notamment Saint Jean Damascène), et se célèbre universellement dans la liturgie bien avant sa définition formelle.

Elle possède une cohérence théologique interne puissante, découlant logiquement de la Maternité divine de Marie, de sa Virginité perpétuelle et, surtout, de son Immaculée Conception. Chaque dogme marial éclaire les autres, formant un ensemble harmonieux qui magnifie non pas Marie pour elle-même, mais la puissance de la grâce du Christ son Sauveur.

Enfin, l'Assomption est une source inépuisable de signification spirituelle. Elle est pour nous un signe d'espérance certaine en notre propre résurrection, une affirmation de la dignité de la personne humaine corps et âme, et la base de notre confiance en l'intercession maternelle de Marie, Reine du Ciel.

Célébrée dans la liturgie, chantée dans la piété populaire et contemplée dans l'art, l'Assomption de la Vierge Marie n'est pas seulement un dogme à croire, mais un mystère à vivre. Elle nous invite à lever les yeux vers le Ciel, où la Mère de Dieu et notre Mère nous attend, nous montrant le chemin et nous assurant que la gloire pour laquelle nous avons été créés n'est pas une vaine promesse, mais une destinée déjà réalisée en elle.

Articles similaires

Marie Reine du Ciel (dialogue socratique)

Assomption de la Vierge Marie: 15 aout

Fête de Sainte Marie Goretti: 6 juillet

Les premiers chrétiens ont-ils cru aux miracles parce qu’ils vivaient dans une culture préscientifique et ignorante ?

5 juillet 2015 : 14e dimanche du temps ordinaire

Un voyage au cœur de la foi catholique

Je vous salue, kecharitōmĕnē

Le rôle unique de la Vierge Marie dans le salut du monde

Saint Jean l’Évangéliste, apôtre et « Théologien » : un géant trop méconnu

Fête du Cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie: 8 juin

5 promesses du Nouveau Testament pour l'Église d’aujourd'hui, de demain et de toujours

L'Eglise (catéchèse pour adulte - épisode 6)

De l'Ève nouvelle à l'Immaculée Conception

Questions d'une lectrice desespérée

Les 4 caractéristiques de la Véritable Église : Introduction

5 avril 2015 - Dimanche de Pâques

La Reine Mère: Allusions royales dans le récit de la naissance de Matthieu

Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel: 16 juillet

Il est ressuscité!